私たちは、仕事をする上で「問題」と「課題」に直面します。

この記事では、「問題」と「課題」の定義を説明するとともに、具体的な事例を示しながら、問題や課題に対する理解を深めることを目的としました。

あなた自身が関わる「問題」と「解決」について理解するのに役立てれば幸いです。

私は、技術士取得の過程で、「問題」と「課題」を知りました。

目次やページ先頭に戻る場合は、右下のボタンへ

問題と課題の定義・関係性

・問題:状況や現象が望ましくない状態にあること

・課題:問題を解決するために取り組むべき事項

問題は、

現状とあるべき姿のギャップが生じている状況で、何らかの解決が求められる状態を指します。

問題は、現実と理想との間にある差異や悪影響を及ぼす事象を特定し、解決策を見つけることが目的です。

課題は、

問題を解決するためにクリアすべき点や達成すべき目標を指します。

課題は、問題解決のプロセスや目標達成の道筋を明確にし、具体的なアクションや取り組みを計画することが重要です。

例えば、ある企業が売上減少の問題に直面している場合、問題としては「売上が減少している」という現状と、理想の「売上を回復させたい」というあるべき姿のギャップが存在します。

この問題を解決するための課題は、新規顧客の開拓や既存顧客のフォローアップ、営業戦略の見直しなど、具体的なアクションを計画することになります。

このように、問題と課題は密接に関連していますが、問題が現状と理想のギャップを指すのに対して、課題はその問題解決に向けた取り組みや目標を示すという点で異なります。

事例による問題設定と課題抽出

問題設定と課題抽出の事例

それでは、問題と課題の設定事例を見ていきましょう。

事例1:業務拡大で売上を2倍にする会社

問題:現在の売上が伸び悩んでおり、会社の成長を維持するために売上を2倍にする必要がある。

課題1:新規顧客の獲得

課題2:既存顧客の満足度向上

課題3:製品・サービスの拡充

事例2:鉄道が通過し、踏切がある住宅密集地での渋滞解消

問題:鉄道が通過するたびに踏切が閉まり、住宅密集地での渋滞が発生している。

課題1:交通インフラの整備

課題2:交通量の削減

課題3:情報発信と周知

問題は、「状況や現象が望ましくない状態にあること」です。

課題は、「課題:問題を解決するために取り組むべき事項」です。

事例1について解説

事例1について、問題をどのように設定し、課題をどのように設定したか解説していきます。

問題の設定

売上が伸び悩んでいるという状況が認識された際に、成長を維持するために目標として売上を2倍にするという具体的な数値が設定されました。

問題の設定では、現状と目標とのギャップを明確にすることが重要です。

この場合、現状は売上が伸び悩んでいること、目標は売上を2倍にすることです。

課題の抽出

問題を解決するために、売上向上に必要な要素を検討し、それらを課題として抽出しました。

売上を向上させるためには、新規顧客の獲得、既存顧客の満足度向上、製品・サービスの拡充といった要素が重要です。

これらの要素をクリアすべき課題として設定し、それぞれに対して具体的な対処策を検討することで問題解決に向けた取り組みが進められます。

それぞれの課題については、以下のとおりです。

課題1:新規顧客の獲得

新規顧客の獲得に向けた施策の策定 新規顧客を獲得することは、売上を増加させる上で重要な要素です。

新規顧客の獲得に向けた施策を策定するには、ターゲット市場の分析や競合分析が必要です。

また、適切なプロモーション戦略や営業チャネルの開拓も重要です。

効果的なマーケティング戦略を立案し、新規顧客を獲得できる取り組みを実行することが求められます。

課題2:既存顧客の満足度向上

既存顧客の満足度向上に向けた取り組みの強化 既存顧客の満足度を向上させることは、リピートビジネスや口コミによる新規顧客の獲得につながります。

顧客満足度を向上させるためには、製品やサービスの品質向上、アフターサービスの充実、顧客対応の改善などが求められます。

顧客のフィードバックを収集し、それをもとに改善策を実施することで、顧客満足度を高めることができます。

課題3:製品・サービスの拡充

製品・サービスの拡充による競合他社との差別化 競合他社との差別化を図ることは、市場での優位性を築く上で重要です。

製品・サービスの拡充によって、顧客に選ばれる理由を提供することが求められます。

これには、独自の製品開発やサービスの革新、顧客ニーズに応える柔軟な対応が必要です。

競合分析を行い、自社の強みを活かした差別化戦略を策定することが重要です。

↓↓↓他にも、5つの事例(「問題」と「課題」)を下のリンクで紹介しています。

『問題』と『課題』(2):具体的な5つの事例

私たちは「問題」と「課題」をすでに知っている

問題と課題の定義・関係性について説明してきました。

具体的な事例を挙げて、どのように問題と課題を設定するかということを見てきました。

その視点で、私たちがすでに行っている仕事に目を向けると、すでに問題と課題という言葉を意識しなくとも、問題と課題、そして解決策が施されていることに気づきます。

日常業務での問題と課題(+解決策)の例を示します。

例①: プロジェクト管理

- 問題: プロジェクトの納期遅延

- 課題1: コミュニケーション不足

- 解決策: 定期的なミーティングや報告を行い、チーム間の情報共有を向上させる

- 課題2: リソース不足

- 解決策: 人員を追加するか、他のタスクの優先順位を調整してリソースを再分配する

例②: 営業活動

- 問題: 売上目標の達成不足

- 課題1: 新規顧客の獲得が困難

- 解決策: マーケティング戦略の見直しや新たなターゲット市場の開拓を行う

- 課題2: 顧客満足度の低下

- 解決策: アフターサービスの充実や製品の品質改善を行う

例③: 人事管理

- 問題: 社員のモチベーション低下

- 課題1: 昇給・昇進の見込みが不透明

- 解決策: 評価制度の見直しやキャリアパスの明確化を行う

- 課題2: ワークライフバランスの悪化

- 解決策: 柔軟な勤務体系の導入や労働時間の最適化を図る

これらの例からわかるように、私たちがすでに行っている仕事の中にも、問題と課題そして解決策が存在しています。

私たちは、「問題」と「課題」をすでに知っているのです。

「問題」と「課題」の視点を持つことで、やるべきことを明確にできるので、より効果的に業務改善を行うことができます。

「問題」と「課題」に対する様々な視点

「問題(経営目標)」と「課題(事業計画書)」

「経営目標を設定し、事業計画書を作成する」ということに着目した場合、問題と課題は以下のように捉えることができます。

問題設定: (=経営目標設定)

経営目標を設定することは、企業が将来どのような姿を目指すか明確にすることで、組織全体が一致団結して取り組むべき方向性を決定する重要なステップです。

問題設定の際には、現状の課題や市場環境、企業の強み・弱みを踏まえた上で、達成すべき目標を明確にします。

課題抽出: (=事業計画書作成)

事業計画書は、経営目標を達成するための具体的なアクションプランや戦略をまとめた文書です。

課題抽出では、経営目標に向けてどのようなステップを踏むべきか、どのようなリソースや取り組みが必要かを明確にします。

課題は、経営目標を達成するためにクリアすべき課題やハードルであり、事業計画書はその課題に対処するための具体的な解決策を提案するものです。

会社経営における問題設定と課題抽出の関係性を、この理解で捉えることができます。

ただし、問題と課題は状況や目的に応じて異なる形で捉えられるため、一概に「経営目標設定=問題設定」と「事業計画書作成=課題抽出」と結び付けるのではなく、それぞれの文脈で適切に捉えることが重要です。

「問題」と「課題」は、変化する

「問題」と「課題」は、状況や目的に応じて異なる形で捉えられる。ということについて、詳しく説明します。

経営目標設定や事業計画書作成は、あくまで企業が目標達成に向けて取り組むべきタスクの一部です。

問題設定や課題抽出は、それらのタスクを行う上での一つの視点であり、状況や目的に応じて異なる形で捉える必要があります。

例えば、ある企業が売上向上を目指す場合、問題設定は「現在の売上が目標に達していない」ということが挙げられます。

しかし、その問題に対処するための課題は、状況や目的に応じて様々な形で捉えられます。

例えば、「新規顧客の獲得」や「既存顧客のリピート率向上」、「新商品開発による市場拡大」など、目的に応じて課題が変わることがあります。

また、問題と課題は、経営目標や事業計画書作成の過程で随時更新されることがあります。

市場環境の変化や競合企業の動向、組織内のリソース変動など、さまざまな要因によって問題や課題が変化する可能性があるため、柔軟な対応が求められます。

したがって、経営目標設定や事業計画書作成のプロセスにおいて、問題設定や課題抽出を一概に結び付けるのではなく、それぞれの文脈で適切に捉え、適切な解決策を提案することが重要です。企業が目標達成に向けて取り組むべき課題は、状況や目的に応じて柔軟に変化するものであり、その変化に対応しながら問題設定や課題抽出を行うことが、経営目標達成に繋がると言えます。

組織における「問題」と「課題」の多様性

「経営目標設定=問題設定」と「事業計画書作成=課題抽出」というのは、組織において一つの見方であるものの、問題と課題はそれだけではなく、ブレイクダウンした中にもそれぞれ存在します。

経営目標を達成するためには、その目標をより具体的な目標やタスクに分解(ブレイクダウン)することが求められます。その過程で、様々な問題や課題が浮上することがあります。そして、それらの問題や課題を解決するためのアクションや施策が、事業計画書に盛り込まれます。

例えば、売上向上を目指す場合、その目標を達成するためには、顧客満足度の向上や販売チャネルの拡大、新商品開発など、さまざまな要素が関与します。これらの要素ごとに問題や課題が存在し、それらを解決するための具体的なアクションや施策が必要になります。

つまり、問題や課題は、組織全体のレベルだけでなく、ブレイクダウンした中の個別の要素にも存在し、それらを解決することが経営目標達成に繋がると言えます。このような視点で問題や課題を捉えることで、組織はより効果的なアクションや施策を実行し、経営目標達成に向けて進むことができます。

「問題」と「課題」:価値観共有と協働的アプローチのきっかけ

問題や課題をそれぞれの視点で捉え、理解し合うことによって、組織内でより効果的なコミュニケーションが生まれます。異なる部門や役割のメンバーが、それぞれの視点で問題や課題を共有し、解決策を提案することで、組織全体として最適なアプローチが見つかることがあります。

このような協働的なアプローチは、組織内での知識の共有やスキルの向上にも繋がり、全体としての問題解決力や課題解決力が向上します。また、異なる視点を理解し合うことで、組織内の連携が強化され、より効果的なチームワークが実現されることが期待できます。

問題や課題を捉える視点を共有することは、組織の成長や効率化、イノベーションを促す重要な要素となります。そのため、組織内での異なる視点の理解や共有が、より良い結果を生み出すための鍵となります。

「問題」と「課題」の欠如がキャリアに与える影響

問題と課題について、定義を確認し、その事例や考え方を説明してきました。

また、会社に所属する人が、問題と課題という視点で企業活動を捉えることができ、そのメリットを説明してもらいました。

次は、「問題と課題という視点が備わっていない」場合に起きることを説明します。

「問題と課題という視点が備わっていない」人は、以下のようなデメリットを被ってしまうことがあります。

問題認識の遅れ:

問題や課題を見逃してしまうことで、適切なタイミングで対応できず、結果として組織全体の効率や成果に悪影響を与える可能性があります。

効果的な解決策の選択が難しい:

問題と課題の視点が欠けていると、適切な解決策を選択することが難しくなります。これによって、問題が解決されないまま時間やリソースが浪費されることがあります。

チームワークの低下:

問題や課題の視点が欠けていると、チーム内での意見のすり合わせや協力がうまくいかないことがあります。結果として、チーム全体の生産性や効率が低下することがあります。

組織内での信頼の喪失:

問題や課題に対する適切な認識が欠けていると、他のメンバーからの信頼を失うことがあります。これによって、組織内での立場や評価が低下することがあります。

自己成長の阻害:

問題や課題を認識し、解決することができないと、自身のスキルや知識が向上しないまま停滞してしまうことがあります。これにより、キャリアの成長が阻害されることがあります。

問題と課題の視点を持つことは、これらのデメリットを回避し、自分自身や組織全体の成長に繋がる重要な要素です。

そのため、問題と課題の視点を身につけ、日々の業務や組織活動に活かすことが重要です。

ビジネスにおける「問題設定」と「課題抽出」の重要性

まれに、問題と課題を知らなくても、直感、嗅覚で解決策をしめし、結果を次々と出してしまう天才がいます。

それに対して、問題と課題を改めて認識するという行為は、再現性を持ってそうした成果を出し続けるためのものであると言えます。

天才的な直感や嗅覚で問題を解決できる人は稀ですが、多くの人にとって、問題と課題を明確に認識し、それに対してシステマティックに取り組むことが、継続的な成果を生み出すための鍵となります。

ビジネスにおける問題と課題の認識がもたらす効果とは?

問題と課題の認識を通じて、以下のような効果が期待できます。

再現性の確保

問題と課題を明確に認識し、その解決策を適切に選択することで、同様の問題が再発した場合にも効率的に対処することが可能になります。

この結果、組織内でのノウハウや知識の共有が容易になり、全体の効率が向上します。

継続的な成果の達成

問題と課題に対して継続的に取り組むことで、組織や個人は持続可能な成長を遂げることができます。このプロセスを通じて、新たな知識やスキルの獲得が促され、組織全体の競争力が向上します。

思考の共有

問題と課題を明確に認識することで、チームメンバーや関係者とのコミュニケーションが円滑になります。これによって、異なる視点やアイデアの共有が促され、より効果的な問題解決が実現されることが期待できます。

ビジネスにおける問題と課題の認識の重要性とは?

これらの効果を実現するためには、組織や個人が問題と課題の認識を継続的に行い、その対処法を適切に選択し、実行することが重要です。

仕事が定型的であると考えられていても、プロジェクトを進めていく中で新たな問題が発生することがあります。また、状況や環境の変化によって、過去には問題とならなかったことが新たな課題として浮上することもあります。そのため、問題や課題に対して柔軟に対応し、適切な解決策を見つけていくことが重要となります。

問題と課題の連鎖:扱い方のポイント

仕事が始まって時間の経過し、新たな情報が得られたり、状況が変化したりすることで、問題の存在が明確になることがあります。

このような場合も、問題や課題に柔軟に対応し、適切な解決策を見つけることが重要です。

また、情報の精度が高まることで、問題の本質をより正確に把握することができ、効果的な対策を立てることが可能になります。

会社の経営や活動を見てみると、このようにいたるところに問題と課題がありそうです。

事例では、一つの問題、複数の課題・解決策となっていますが、問題と課題を設定すると課題の中に問題が発生し、更なる課題を設定していくというように、問題は連鎖します。

経営や活動の過程で問題と課題が次々と生まれることは自然なことです。

一つの問題が解決されたとしても、その過程で新たな課題が生まれることがあります。

このような連鎖的なプロセスを通じて、組織は成長し続け、競争力を維持・向上させることができます。

問題と課題の連鎖を効果的に扱うためには、以下のようなポイントが重要です。

問題と課題の優先順位を明確にする:

経営や活動の中で、同時に多くの問題や課題が発生することがあります。そのため、リソースや時間を効果的に活用するために、優先順位を明確にすることが重要です。

フィードバックループを作成する:

問題と課題の解決策を実行した後、その結果や効果を評価し、改善点を見つけ出すことが重要です。フィードバックループを作成し、継続的な改善を行うことで、組織はより効果的に問題と課題に対処できます。

学習組織の文化を育てる:

問題と課題を解決するためには、組織全体が学習し続けることが必要です。学習組織の文化を育てることで、組織は新たな知識やスキルを獲得し、変化に適応する能力を持つことができます。

問題と課題の連鎖は、組織が成長し続けるための重要な要素であり、それらに適切に対処することが、組織の競争力を維持・向上させる鍵となります。

学習組織の文化:経験から得た知識とスキルを活用してパフォーマンスを向上させる

ここでいう学習とは、経験を積み上げることも含まれますが、それだけではなく、経験から得た知識やスキルを活用して組織のパフォーマンスを向上させることを意味します。学習組織では、以下のような要素が重要です。

経験から学ぶ:

従業員が自分の経験を通じて学び、スキルを向上させることが求められます。そのためには、失敗を恐れず、挑戦し続けることが重要です。

他者から学ぶ:

他者の知識やスキルを活用し、学び合うことで組織全体のパフォーマンスが向上します。メンタリングやコーチング、チームでの知識共有などが役立ちます。

組織全体で学ぶ:

組織全体が学び続けることで、組織が変化に適応し、競争力を維持・向上させることができます。これには、組織のビジョンや戦略の共有、組織文化の構築が関与します。

知識を蓄積し、活用する:

組織は、学んだ知識やスキルを蓄積し、活用することで継続的な成長が可能です。知識管理システムやデータ分析を活用して、組織の知識資産を最大限に活用しましょう。

学習組織の文化を育てることで、組織は新たな知識やスキルを獲得し、変化に適応する能力を持つことができます。経験の積み上げだけでなく、他者や組織全体から学び、知識を蓄積・活用することが学習組織の特徴です。

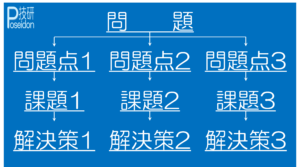

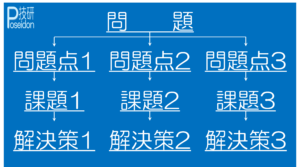

「問題」を分解して、問題”点”に

問題に対して複数の課題が考えられます。これは、問題を分解して理解した結果です。

問題に対して、「問題点」という言葉があります。問題点とは、問題をより具体的に理解するために、それを分解して特定された個々の要素を指します。

問題点を特定することで、その問題に対処するための課題が明確化され、解決策を効果的に立案することができます。

たとえば、「売上が低下している」という問題があった場合、以下のような問題点が考えられます。

問題点:顧客獲得が十分でない

課題:新規顧客獲得のためのマーケティング戦略の強化やターゲット顧客へのアプローチ方法の改善

問題点:顧客のリピート率が低い

課題:顧客満足度の向上策の検討(サービス改善、アフターサービス、顧客対応の質向上など)

問題点:商品の価格設定が適切でない

課題:競合分析や顧客ニーズの調査をもとに、価格設定の最適化やプロモーションの企画・実施

これらの問題点を特定し、それぞれに対処するための課題を設定することで、問題の解決に近づくことができます。

問題点を特定することは、問題の理解を深め、解決策を効果的に立案するための重要なステップです。

問題点を特定することが困難な場合の対処方法

問題点を見つけることが難しい場合や、解決策を探すことが優先される場合もあります。

問題点が見つけにくい場合:

問題が複雑であったり、情報が不足している場合に、問題点を特定するのが難しくなることがあります。

このような場合には、まず情報収集やデータ分析などを行って、問題の理解を深めることが重要です。

解決策が優先される場合:

緊急性が高い問題や、既に解決策が明確な場合には、問題点を特定することよりも、解決策を素早く実行することが優先されます。

ただし、解決策を実行する前に、問題点が十分に理解されていることを確認することが大切です。

どちらの場合も、問題解決のプロセスにおいては、問題点の特定や解決策の選定が重要なステップです。

問題の状況や緊急性に応じて、最適なアプローチを選択することが求められます。

問題点が見つけにくい場合の対処方法:

問題点が見つけにくい場合、仮説検証を繰り返すことで問題点を明らかにし、問題を適切に分解して理解することができます。

仮説検証のプロセスでは、まず問題に関連するデータや情報を収集し、それを基に仮説を立てます。次に、仮説が正しいかどうかを検証するために、実験や分析を行います。検証の結果、仮説が正しいと判断されれば、その仮説に基づいた問題点の特定や解決策の検討を進めます。仮説が正しくないと判断された場合は、新たな仮説を立てて検証を繰り返します。

このように、仮説検証を繰り返すことで、問題点を段階的に明らかにし、問題を適切に分解して理解することができます。

このプロセスを通じて、最終的に問題解決につながる解決策を見つけ出すことが目標となります。

解決策が優先される場合:

具体例として、緊急事態が考えられます。

緊急事態では、問題点を詳細に分析して理解する時間がないことが多く、まずは解決策を探すことが優先されることがあります。

例えば、ある製品の生産ラインで突然機械が故障し、生産が止まってしまったとします。この状況では、最優先事項は生産を再開させることであり、問題点をすぐに特定することが困難な場合でも、まずは代替手段や応急処置を講じることが重要です。

この場合、機械の故障原因を特定し解決するための時間的余裕がないため、一時的な解決策(例えば、他の機械で生産を行う、修理が完了するまでの間、一時的に手作業で生産を行うなど)を探すことが優先されます。その後、緊急事態が収束したら、問題点を詳細に分析し、根本的な解決策を見つけることが求められます。

緊急事態や時間的制約がある場合には、まずは問題となる状態が解消される方法を適用することが重要です。しかし、その解決策が一時的なものであることを認識し、その後も元々の問題について分析を継続し、問題点を特定することが求められます。

このようなアプローチは、問題が解決されるまでの期間を短縮し、ダメージを最小限に抑えることができます。そして、時間的余裕ができたら、より根本的な解決策を探求し、同じ問題が再発しないように対策を講じることが重要です。

一時的な解決策が適切な場合も、問題の根本原因に対処することが重要

問題の分析の結果、一時的な解決策がベストであると判断される場合があります。

そのような状況は以下のような場合です。

・緊急性が高く、すぐに対処が必要な場合

・根本的な解決策が時間やコストがかかりすぎる場合

・現時点での技術やリソースでは根本的な解決が難しい場合

・問題の状況が変化しやすく、一時的な解決策が適切な対応となる場合

これらの場合には、一時的な解決策を適用し、問題の悪化を防ぐことが重要です。

しかし、一時的な解決策を適用した後も、問題の根本原因に対処するための改善策を検討し続けることが望ましいです。

一時的な解決策が適切な場合でも、長期的な視点で問題に取り組むことが重要です。

予想できる緊急性に対する事前の対策とリスク管理

緊急性が高い場合については、予想できないものと予想できるものがあります。

予想できないものは前述のとおりと思います。

予想できる緊急性の高い問題については、事前に問題と課題を見出し、解決までのプロセスをパッケージ化して備えることができます。

これはリスク管理やコンティンジェンシープランニングとも関連しています。

予想できる緊急性の高い問題に対処するためには、以下のようなステップがあります。

・予想できる緊急性の高い問題を特定する

・問題に対する課題を明確にする

・解決策や対策を検討し、適切な方法を選択する

・実行プランを作成し、責任者や期限を設定する

予定通りに対策を実行し、問題が発生した場合に迅速に対応できる体制を整える

事前に問題と課題を明確にし、解決策をパッケージ化することで、問題が発生した際に迅速かつ効果的に対応できるようになります。

このようなアプローチは、組織のリスク管理や効率的な運営に大きく寄与します。

例えば、火災時のスプリンクラーは、事前に問題と課題を明確にし、解決策をパッケージ化した良い例です。

火災のリスクは予想できる問題であり、緊急性が非常に高いため、適切な対策が必要です。

スプリンクラーは、火災が発生した場合に迅速に対応できるよう、建物内に設置されています。

火災が検知されると、スプリンクラーが自動的に作動し、水を噴射して火を消し止めることができます。

このシステムは、火災が拡大する前に素早く対処するための効果的な解決策となっています。

スプリンクラーのような予防策や緊急時対応策は、事前に問題と課題を明確にし、解決策をパッケージ化することで、緊急性の高い問題に迅速かつ効果的に対応できるようになります。

これは、組織や個人の安全確保やリスク管理において重要な要素です。

大きな問題を分解して解決:効果的な問題点認識の重要性

大きな問題を分解し、問題点として認識できることの良い点は以下の通りです。

管理しやすくなる:

問題を小さな部分に分解することで、それぞれの部分が管理しやすくなり、全体としての問題解決がスムーズに進むことが期待できます。

タスクの明確化:

問題を具体的なタスクに分解することで、それぞれのタスクに対する責任と期限が明確になり、効率的な進行が可能になります。

モチベーション向上:

大きな問題を小さな部分に分解することで、達成可能な目標が設定でき、チームメンバーのモチベーションが向上します。

成果の可視化:

問題の各部分に対する成果が明確になり、進捗状況を把握しやすくなります。これにより、問題解決の過程で適切なフィードバックや評価が行いやすくなります。

知識と経験の蓄積:

問題の各部分に対処することで得られる知識や経験が蓄積され、今後の問題解決に役立てることができます。

部分的解決の価値:

大きな問題をすべて解決できない場合でも、部分的に解決することで状況の改善やプロセスの進行が期待でき、組織にとって価値がある成果を生み出すことが可能です。

問題を分解し、問題点として認識することは、組織やチームが効果的に問題解決に取り組むための重要な手法です。このアプローチを活用することで、大きな問題でも解決に向けた効果的な取り組みが可能になります。また、部分的な解決によって得られる成果も、組織の成長や競争力向上に貢献することができます。

コメント