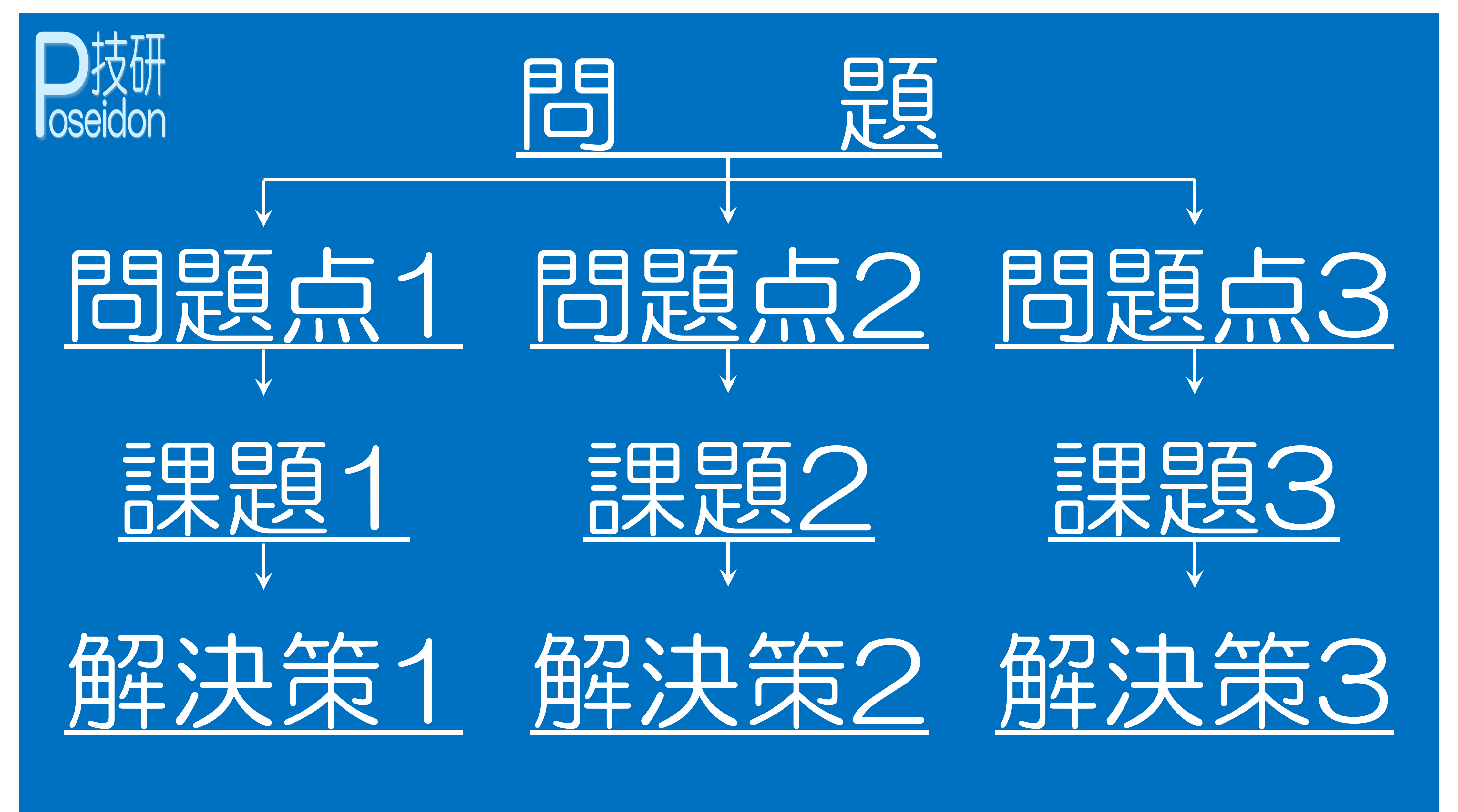

「問題」と「課題」を理解するために、具体的な事例を挙げて、問題、問題点、課題、解決策を考えてみました。

一部簡略化、偏向しているところはありますが、流れを追って、問題、問題点、課題、解決策への理解が深まることを狙いにしています。

「問題」と「課題」の定義などは↓↓↓

目次やページ先頭に戻る場合は、右下のボタンへ

事例1:プラスチック廃棄物による環境汚染

背景:

近年、プラスチック廃棄物による環境汚染が急速に悪化しており、海洋生態系や人間の健康に深刻な影響を与えている。

世界各地でプラスチック製品の消費が増える一方で、適切なリサイクルや廃棄処理が追いついていないことが問題となっている。

問題設定:

プラスチック廃棄物が環境に及ぼす悪影響を最小限に抑える方法を見つける。

問題点:

- プラスチック製品の生産・消費量の増加

- プラスチック廃棄物の不適切な処理方法

- 環境に対するプラスチック製品の長期的な影響の理解が不十分

課題抽出:

- プラスチック製品の代替品の開発と普及

- リサイクル技術の向上とリサイクル率の向上

- 環境教育による意識改革と消費行動の変革

課題抽出の理由:

- 代替品の開発と普及は、プラスチック製品の消費量を減らし、環境への負担を軽減するために重要である。

- リサイクル技術の向上とリサイクル率の向上は、プラスチック廃棄物の適切な処理を促進し、環境汚染を抑制するために必要である。

- 環境教育による意識改革と消費行動の変革は、消費者や企業が持続可能な選択を促進し、環境問題の解決に繋がるために欠かせない。

解決策:

- 生分解性や環境に優しい素材を使った製品の開発と普及を促進する政策や助成金を設ける。

- リサイクル技術の研究開発を支援し、リサイクルインフラを整備することでリサイクル率を向上させる。

- 学校や企業での環境教育を強化し、持続可能な消費行動を促す啓発活動を展開する。また、消費者に環境への影響を分かりやすく伝えるためのエコラベル制度を導入し、環境に配慮した商品選択を促進する。

解決策の理由:

- 環境に優しい素材の開発と普及は、プラスチック製品の消費量を減らすことに繋がり、環境への負荷を軽減する効果が期待されるためです。

- リサイクル技術の研究開発やインフラ整備によってリサイクル率が向上し、プラスチック廃棄物の適切な処理が促進されることで、環境汚染の抑制に繋がると考えられるためです。

- 環境教育や啓発活動によって、消費者や企業の意識改革が進み、持続可能な選択が促進されることで、環境問題の解決に繋がる可能性があるためです。

また、エコラベル制度の導入により、消費者が環境に配慮した商品選択をしやすくなることが期待されます。

事例2:東京都心部での大規模地震による被害

背景:

東京都心部は、首都圏直下地震の発生が予測されており、多くの人々が生活・勤務しているため、大規模地震による被害が深刻な影響を及ぼすことが懸念されている。

都市インフラの脆弱性や避難計画の不十分さが問題となっている。

問題設定:

東京都心部での大規模地震に対するリスク軽減策を検討する。

問題点:

- 古い建物やインフラの耐震性が不十分

- 避難場所・避難経路の不足や混雑

- 地震発生時のライフラインの寸断

課題抽出:

- 建物・インフラの耐震化・耐震補強の推進

- 避難場所・避難経路の整備と周知

- 災害時のライフライン維持・復旧計画の策定

課題抽出の理由:

- 耐震化・耐震補強は、地震発生時の建物やインフラの損傷を最小限に抑えるために必要である。

- 適切な避難場所や避難経路の整備は、地震発生時に多くの人々が安全に避難できるようにするために重要である。

- 災害時にライフラインが機能し、復旧が迅速に行われる計画を策定することは、被害の拡大を防ぎ、市民の生活を守るために必要である。

解決策:

- 既存の建物やインフラに対して耐震診断を行い、必要に応じて耐震補強や改修を行う。新築物件に対しては、最新の耐震基準を適用する。

- 避難場所や避難経路を整備し、周辺住民や企業に周知する。また、定期的な避難訓練を実施し、避難時の混乱を最小限に抑える。

- 電気・ガス・水道などのライフライン事業者と連携し、災害時の緊急対応計画を策定する。また、非常用発電設備や燃料備蓄、地下水利用等のシステムを整備し、ライフラインの維持・復旧を迅速に行えるようにする。

解決策の理由:

- 耐震診断や耐震補強は、地震発生時に建物やインフラの損傷を最小限に抑え、市民の安全を守るために重要です。新築物件に対する最新の耐震基準適用は、今後の都市開発において地震リスクを軽減するために必要です。

- 避難場所や避難経路の整備と周知、そして定期的な避難訓練は、地震発生時に多くの人々が安全に避難できるようにするために重要です。これにより、避難時の混乱や二次災害の発生を最小限に抑えることができます。

- ライフライン事業者と連携した緊急対応計画や非常用設備の整備は、災害時に被害の拡大を防ぎ、市民の生活を守るために必要です。これにより、地震後の復旧作業を迅速かつ効率的に進めることができます。

事例3:老舗繊維工場が生体技術を活用した持続可能な繊維素材の開発・製造による新規事業立ち上げ

背景:

環境問題が深刻化する中、従来の繊維製品の製造過程におけるエネルギーや資源の消費、廃棄物の発生が問題となっている。

そのため、持続可能な素材への需要が高まっており、新たな技術の活用が求められている。

問題設定:

老舗繊維工場が生体技術を活用して、環境に優しい繊維素材を開発・製造し、新規事業を立ち上げる。

問題点:

- 現行の繊維製品の製造プロセスにおける環境負荷

- 持続可能な繊維素材の開発・製造技術の獲得

- 新規事業立ち上げに伴う資金調達やマーケティング戦略

課題抽出:

- 生体技術を活用した環境に優しい繊維素材の開発

- 技術獲得と生産プロセスの改善

- 新規事業の立ち上げ戦略の策定

課題抽出の理由:

- 環境に優しい繊維素材の開発は、従来の繊維製品の環境負荷を軽減し、持続可能性を高めるために重要である。

- 生体技術の獲得と生産プロセスの改善は、新たな繊維素材の製造効率や品質を向上させるために必要である。

- 新規事業の立ち上げ戦略を策定することで、新たな市場ニーズに対応し、事業の成功を促進するために欠かせない。

解決策:

- 微生物や植物由来の素材を利用したバイオディグレーダブルな繊維素材の開発を進める。

- 研究機関や専門家と連携し、生体技術の獲得や生産プロセスの改善を行う。また、技術研修や社内研究チームの設立を通じて、従業員の技術力を向上させる。

- 新規事業の立ち上げに必要な資金調達を行い、投資家や金融機関と協力関係を築く。また、マーケティング戦略を策定し、環境に優しい繊維素材のブランディングやターゲット顧客への訴求を強化する。

解決策の理由:

- バイオディグレーダブルな繊維素材の開発により、環境負荷の低い新しい製品を提供することができ、市場ニーズに対応することが期待されます。これにより、事業の持続可能性が向上するとともに、環境問題への取り組みを具現化できます。

- 研究機関や専門家との連携、技術研修や社内研究チームの設立は、新しい技術や知識の獲得に繋がり、繊維製品の品質や生産効率の向上に貢献します。また、従業員の技術力向上は、新規事業の成功にとって重要な要素です。

- 資金調達やマーケティング戦略の策定は、新規事業の立ち上げに必要な資源を確保し、市場での競争力を強化するために重要です。適切なブランディングやターゲット顧客への訴求により、新しい繊維素材の普及が促進され、事業の成長が期待できます。

事例4:AI技術導入による技術者の役割変化

背景:

AI技術の進化により、設計手法が大きく変化し、従来の技術者の役割が脅かされる状況が生じている。新しい設計手法が導入されることで、技術者が従事していた業務が自動化され、従来の役割が失われる可能性がある。

問題設定:

AI技術の導入により、技術者の役割が減少し、職務の見直しが必要になる。この状況に対処する方法を見つける。

問題点:

- 技術者の従来の役割がAI技術によって置き換えられ、失業の危機に直面している。

- 技術者が新しい技術やスキルを習得する機会が不十分である。

- 企業がAI技術の導入に伴う労働力の再配置や教育プログラムを適切に実施していない。

課題抽出:

- 技術者に新しい役割やスキルを提供し、再就職の機会を増やす。

- 教育機会を提供し、技術者が新しい技術やスキルを習得できるようにする。

- 企業がAI技術の導入に伴う労働力の再配置や教育プログラムを適切に実施するよう支援する。

課題抽出の理由:

- 技術者に新しい役割やスキルを提供し、再就職の機会を増やすことが課題とされる理由は、AI技術の導入によって技術者の従来の役割が失われることに対処する必要があるからです。これにより、技術者が新しい分野で活躍できるようになり、雇用の安定が図られます。

- 教育機会を提供し、技術者が新しい技術やスキルを習得できるようにすることが課題とされる理由は、技術者がAI技術と共存し、将来の市場で競争力を維持するために必要なスキルを身につけることが重要であるからです。継続的なスキル向上は、技術者が自身のキャリアを発展させる上で不可欠です。

- 企業がAI技術の導入に伴う労働力の再配置や教育プログラムを適切に実施するよう支援することが課題とされる理由は、企業が労働力の変化に適応し、技術者の雇用安定やキャリア発展を支援する役割があるからです。企業の取り組みが適切であれば、技術者は新しい環境での仕事に適応しやすくなります。

解決策:

- 技術者がAI技術と共存できる新しい役割やスキルを見つけ、職業訓練プログラムや再教育プログラムを通じて、再就職の機会を提供する。

- オンラインコースや専門家による研修を通じて、技術者が新しい技術やスキルを習得できる教育機会を提供する。

- 政府や産業団体が企業を支援し、AI技術の導入に伴う労働力の再配置や教育プログラムを適切に実施するためのガイドラインや補助金を提供する。

解決策の理由:

- 新しい役割やスキルを提供することで、技術者はAI技術の導入によって失われる職を補い、再就職の機会が増えます。職業訓練プログラムや再教育プログラムは、技術者が新しい分野や職種に適応し、キャリアを継続するための手段となります。

- 教育機会を提供することで、技術者は新しい技術やスキルを習得し、AI技術と共存できるようになります。オンラインコースや専門家による研修は、技術者が必要な知識やスキルを効率的に学ぶことができる方法を提供します。

- 政府や産業団体が企業を支援することで、AI技術の導入に伴う労働力の再配置や教育プログラムが適切に実施されるようになります。ガイドラインや補助金の提供は、企業にAI技術導入の影響を緩和するためのインセンティブを与え、技術者の雇用安定につながります。

これらの解決策は、AI技術の導入によって技術者の役割が減少する問題に対処するためのものです。技術者に新しい役割やスキルを提供し、教育機会を増やすことで、彼らはAI技術と共存できるキャリアを築くことができます。また、企業への支援によって、労働力の再配置や教育プログラムが適切に実施され、技術者の雇用安定が図られるでしょう。

事例5:シビュラシステムの国民への周知と受容促進

ネタです。。

背景:

シビュラシステムは、神経細胞のネットワークを模した並列分散処理ネットワークであり、国家運営において重要な役割を果たしている。しかし、国民には伏せられたままであり、その存在や活動が周知されていない。国民にシビュラシステムを受け入れてもらい、当然の存在として認識されることを目指す。

問題設定:

シビュラシステムの存在と活動を国民に周知し、波風立てずに受け入れられるようにする。

問題点:

- シビュラシステムの存在が秘密裏に運用されているため、国民の理解が得られていない。

- シビュラシステムの運営に関する情報の開示が不十分であるため、国民からの信頼を獲得できていない。

- シビュラシステムが国家運営にどのような利点をもたらすのか、国民に説明する必要がある。

課題抽出:

- シビュラシステムの存在と活動を国民に適切に説明する。

- 運営に関する情報を適度に開示し、透明性を確保する。

- シビュラシステムが国家運営にもたらす利点を具体的に示す。

課題抽出の理由:

- 国民にシビュラシステムの存在と活動を適切に説明することで、理解が得られ、受け入れられるようになる。

- 透明性を確保することで、国民からの信頼を獲得し、シビュラシステムの運用が容認されるようになる。

- 国家運営におけるシビュラシステムの利点を具体的に示すことで、国民にその価値を理解してもらい、受け入れられるようになる。

解決策:

- メディアや教育機関を通じて、シビュラシステムの存在と活動を適切に説明し、国民に理解を促す。

- 運営に関する情報を適度に開示し、国民の監視のもとでシビュラシステムが運用されることを明らかにする。そのために、年次報告書の作成や専門家による監査を実施し、透明性を高める。

- シビュラシステムが国家運営にもたらす利点(例:効率的な政策決定、予算削減、社会問題の解決支援など)を具体的に示し、国民にその価値を理解してもらうための啓発キャンペーンやイベントを開催する。

解決策の理由:

- メディアや教育機関を通じてシビュラシステムの存在と活動を説明することで、国民の理解が得られ、受け入れられるようになる。国民がシステムに対する認識を持つことで、その運用に対する意識が高まり、システムの改善や発展に繋がると期待されます。

- 適度な情報開示や国民の監視のもとでの運用は、シビュラシステムへの信頼を獲得するために重要です。年次報告書の作成や専門家による監査を通じて、システムの透明性が確保され、国民に受け入れられやすくなるでしょう。

- シビュラシステムが国家運営にもたらす利点を具体的に示すことで、国民はその価値を理解し、システムの存在を受け入れるようになります。啓発キャンペーンやイベントを通じて、国民にシビュラシステムがもたらす利益を理解してもらい、波風立てずに受け入れられる存在として認識されることが期待できます。

コメント