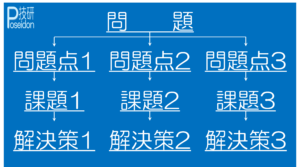

で問題と課題について説明してきました。

問題と課題の抽出をするために、多くのビジネスフレームワークが考案され、多くの問題を解決してきました。

ビジネスフレームワークとは、組織やチームが問題を解決し、戦略を立案し、パフォーマンスを向上させるために使用する構造化された手法や考え方のことです。

ビジネスフレームワークは、情報を整理し、複雑な状況や問題をより簡単に理解できるようにするために役立ちます。

技術士『総合技術監理 キーワード集 2023』に記載のある主なビジネスキーワードには、以下のようなものがあります。

SWOT分析、バリューチェーン分析、3C分析、4P分析、PPM分析、特性要因図、ブレインストーミング法、発想法、デルファイ法、過程決定計画図(PDPC法)、アンケート分析、デザイン思考、制約条件の理論(TOC)など

以下、その概要について紹介します。

活用事例については、別途説明したいと思います。

目次やページ先頭に戻る場合は、右下のボタンへ

SWOT分析

自社の強み・弱みと外部環境のチャンス・リスクを把握し、戦略策定やビジネスの改善に役立てるための手法です。

SWOTとは、Strengths(強み)、Weaknesses(弱み)、Opportunities(機会)、Threats(脅威)の頭文字をとった言葉で、それぞれ以下のような意味を持ちます。

- 強み:自社の優れた点、強み、良い点を把握します。

- 弱み:自社の劣る点、弱み、改善が必要な点を把握します。

- 機会:外部環境で起こる、自社にとって有利な変化や機会を把握します。

- 脅威:外部環境で起こる、自社にとって不利な変化や脅威を把握します。

SWOT分析では、自社の強みや弱みを把握することで、自社の内部環境を客観的に評価することができます。

また、外部環境についても、市場や競合の動向、技術や法律の変化、社会的なトレンドなどを分析することで、チャンスや脅威を把握することができます。

SWOT分析の目的は、自社が置かれている現状を客観的に把握することです。

その上で、自社の強みを生かした戦略や改善点、機会を生かしたビジネス展開、脅威を回避するための対策などを考えることができます。

このように、SWOT分析は、ビジネス戦略や事業計画の策定に役立つ手法の一つです。

バリューチェーン分析

企業が製品やサービスの価値を高めるために、関連企業や部門、プロセスなどを整理・分析し、最適化するための手法です。

バリューチェーンとは、企業が製品やサービスを提供するために必要なプロセスを一連のつながったプロセスとして捉えたもので、原材料調達から最終的な顧客への販売までの一連の流れを指します。

バリューチェーン分析は、この一連の流れにおいて、どのプロセスがどの程度価値を生み出しているかを把握し、それらを最適化することで、製品やサービスの付加価値を高めることができます。

バリューチェーン分析では、以下の2つの観点から分析を行います。

- 主活動・プライマリーアクティビティ:物流、生産、販売など、製品やサービスを提供するための直接的なプロセスについて分析します。

- 支援活動・サポートアクティビティ:調達、技術開発、人事・労務管理、資金調達など、プライマリーアクティビティを支える補助的なプロセスについて分析します。

このように、バリューチェーン分析は、企業が製品やサービスを提供するために必要な一連の流れを整理し、各プロセスにおける付加価値を評価することで、企業の生産性向上やコスト削減、顧客満足度の向上などを目指すことができます。

また、バリューチェーン分析は、企業の内部のみならず、サプライチェーンや顧客側など、外部の関係者とのつながりも重視するため、全体最適化を目指すことも可能です。

3C分析

企業が自社製品やサービスを提供するために必要な市場環境を分析するための手法です。

3Cとは、Customers(顧客)、Competitors(競合他社)、Company(自社)の頭文字をとった言葉で、それぞれ以下のような視点から分析します。

- Customers(顧客):顧客層や需要動向、顧客のニーズや要求、顧客の購買行動などを分析します。

- Competitors(競合他社):市場に参入している他社の製品やサービス、価格、販売方法、マーケティング戦略などを分析します。

- Company(自社):自社の強みや弱み、自社の製品やサービス、価格、販売方法、マーケティング戦略などを分析します。

3C分析を行うことで、市場環境を把握することができます。

自社の強みを生かした競争戦略を策定するためには、顧客ニーズや競合他社の動向についての情報を収集し、自社の強みを生かすためのアプローチを考える必要があります。

3C分析は、ビジネスの戦略策定において非常に重要な分析手法の一つであり、製品開発やマーケティング戦略、販売促進などに役立てられます。

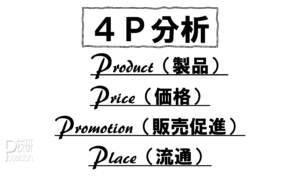

4P分析

商品やサービスを市場に投入する際に、製品、価格、販売促進、流通の4つの要素を分析する手法です。

商品を消費者にどのように訴求し、売り上げを拡大するかを検討するために用いられます。

4つの要素は以下の通りです。

- Product(製品):製品やサービスの仕様、デザイン、品質、機能、利便性、ブランドイメージなどを分析します。

- Price(価格):製品やサービスの価格設定、価格競争力、値引き戦略、購買意欲に影響を与える要素などを分析します。

- Promotion(販売促進):製品やサービスの広告、販促活動、イベント、PR活動などの宣伝戦略を分析します。

- Place(流通):製品やサービスの販売チャネル、流通戦略、配送、在庫管理、販売店の選定などを分析します。

4P分析では、これら4つの要素をバランスよく調整し、市場に最適な製品やサービスを提供することを目指します。

たとえば、製品が高品質であっても、価格が高すぎると需要が落ち込んでしまう場合があります。

逆に、価格が安すぎると、利益が出ずに企業が存続できなくなる可能性があります。

4P分析を通じて、製品やサービスの魅力を最大限に引き出し、市場で競争力を持った製品やサービスを提供することが重要です。

PPM分析

PPM分析(Product Portfolio Matrix Analysis)は、BCGマトリクスとも呼ばれ、花形、金のなる木、問題児、負け犬の4つの象限に分けられます。

- 花形(Stars):市場成長率が高く、市場占有率も高い製品や事業部門が分類されます。大きな投資が必要な分野で、今後も成長が期待できる領域です。

- 金のなる木(Cash Cows):市場成長率は低いが、市場占有率が高い製品や事業部門が分類されます。既存のビジネスを維持することで、安定的なキャッシュフローを生み出し、新規投資にも回せるため「金のなる木」と呼ばれます。

- 問題児(Question Marks):市場成長率は高いが、市場占有率が低い製品や事業部門が分類されます。未開拓市場に対して投資する必要があるため、大きな成長が期待できる一方で、不確定要素も多く、事業継続が危ぶまれる可能性もあります。

- 負け犬(Dogs):市場成長率も市場占有率も低い製品や事業部門が分類されます。収益を上げるために大きな投資が必要であることが少なくありません。

BCGマトリクスは、企業が製品や事業部門のポートフォリオを評価し、投資ポートフォリオを最適化するために用いられます。

また、BCGマトリクスを用いることで、製品や事業部門の強みや弱みを把握し、戦略的な意思決定を支援することができます。

特性要因図

フィッシュボーン図(魚の骨図)とも呼ばれます。

問題解決や改善のための手法の一つで、ある目的(例えば、品質向上やコスト削減など)を達成するための、問題や課題の根本原因を追求する手法です。

特性要因図は、以下の手順で作成されます。

- 問題や課題の要因となる特性を明確にします。

- 特性に影響を与える要因を洗い出し、図に落とし込みます。

- 要因同士の関係性を整理し、ルート原因を特定します。

この手法では、問題や課題の根本原因を見つけ出すことで、長期的な改善策を打ち出すことができます。

また、特性要因図は、複雑な問題に対しても適用できるため、品質管理やプロセス改善の分野でよく使われます。

特性要因図は、見た目が魚の骨に似ていることから、魚の骨図とも呼ばれます。

図の左側には、問題や課題の要因となる特性が、右側には、それらの要因を引き起こす原因が描かれます。

ブレインストーミング法

アイデアを自由に出し合い、創造性を引き出す手法の一つです。

特定の問題やテーマに対して、参加者全員が自由な発想をすることで、アイデアの量産と多様性を目的としています。

ブレインストーミング法は、以下の手順で行われます。

- 問題やテーマについて説明をします。

- 参加者は、自由にアイデアを出し合います。この際、どんなに小さなアイデアでも、否定せずに受け止め、一旦書き留めます。

- アイデアをまとめます。同じようなアイデアは一つにまとめて、それぞれにキーワードをつけます。

- アイデアを評価します。評価の基準としては、達成可能性や効果、新規性、実現に必要なリソースなどが考えられます。

- アイデアを実行可能なアクションに落とし込みます。

ブレインストーミング法は、創造性を引き出すだけでなく、参加者全員が自由に意見を出し合うことで、チームワークや意見の共有を促すこともできます。

ただし、発想の過程では、批判や否定をせずにアイデアを受け止めることが大切です。

発想法

アイデアを生み出すための様々な手法や技法のことを指します。

人々が日々直面する問題に対して、創造的なアイデアを考え出すために様々な方法が提供されます。

代表的な発想法には、以下のようなものがあります。

- マインドマップ法:中心から放射状に分岐させた図式を使い、自由な発想を促します。

- アナロジー法:既存のものと似たような考え方や機能を新たなものに応用する方法です。

- アトリビュート・リスト法:ある物事や問題に関連する様々な要素を列挙し、それぞれに新しいアイデアを創出する方法です。

- ロール・スウォップ法:問題や状況において、自分自身を相手の立場や状況に置き換え、新たな視点を持ち出す方法です。

- シンク・ホワイル法:一定時間、目の前の紙に線を描くなど、何も考えない時間を持ち、無意識の内にアイデアを生み出す方法です。

発想法は、アイデアを生み出すために必要な創造力や想像力を高めることができます。

また、発想法を使用することで、狭い視野から脱却し、多角的な視点を持つことができます。

デルファイ法

グループウェアなどの技術を使って、専門家や意見リーダーなどから集めた情報を複数回のアンケートにより反復的に収集、整理、分析することにより、意見の収束や問題解決のための意見収集手法です。

具体的には、以下のような手順で行われます。

- 問題や課題を明確にします。

- 専門家や意見リーダーなどにアンケートを送信し、意見を収集します。

- 収集された意見に基づき、意見の収束点を探り、改善策や解決策を考えます。

- 上記の手順を繰り返し、意見を深化・整理し、最終的に合意形成や問題解決に至ります。

デルファイ法は、多数の専門家や利害関係者の意見を収集することで、多角的な視点や専門知識を得ることができます。

また、アンケートによる情報収集のため、リアルタイムの集合知を得ることができる点が利点です。

しかし、調査の精度は、アンケート回答者の選定や設問の質、回答率などに影響を受けることがあります。

過程決定計画図(PDPC法)

問題解決に役立つ手法の一つです。

PDPCは、問題解決において想定される未来の問題を予測し、事前に対処するための行動計画を策定するために使用されます。

PDPC法は、以下の手順で行われます。

- 問題を明確にします。

- 解決のために必要なアクションを洗い出します。

- 各アクションに対して、発生しうる問題を予測します。

- 予測された問題に対して、どのような対策を講じるか考えます。

- 対策を講じた場合にも、問題が発生する可能性がある場合は、再度、対策を講じることを検討します。

- 最後に、PDPCの全体像を把握し、アクション計画をまとめます。

PDPC法は、問題解決において、予測可能な問題を事前に対処し、リスクを最小限に抑えることができるため、有効な手法の一つです。

また、PDPC法は、一連の対策を体系的に整理することができるため、計画性と組織力を向上させることができます。

アンケート分析

アンケート調査で得られたデータを分析する手法のことです。

アンケート調査は、質問票を用いて対象者の意見や状況を調査する手法であり、調査対象や目的に応じて、様々な種類のアンケートがあります。

アンケート分析は、以下のような手順で行われます。

- アンケートによって得られた回答を収集・整理します。

- 収集した回答を分類し、それぞれの回答にラベルを付けます。

- 同じ種類の回答をグループ化し、その数を数えます。

- データを集計し、統計的な分析を行います。

- 分析結果から、特定の傾向や優先度、課題を抽出し、解決策を考えます。

アンケート分析は、広範囲の情報を効率的に収集できるため、企業や研究機関などで市場調査やアンケート調査に用いられています。

また、アンケートの回答内容から、消費者や社会全体のニーズを把握し、商品・サービスの開発や企業戦略の立案に役立てることができます。

しかし、アンケート調査には、バイアスや偏りが生じることがあり、調査対象や質問項目の選択、調査のタイミングや方法、回答者の数や属性など、様々な要因に注意する必要があります。

デザイン思考

製品やサービス、システムなどのデザインに対して、ユーザー中心のアプローチを採用することで、革新的なアイデアを生み出すための方法論です。

デザイン思考は、以下のような手順で行われます。

- 共感する:ユーザーの視点を理解するため、観察やインタビュー、体験などを通じて、ユーザーのニーズや問題を深く知る。

- 定義する:共感するフェーズで得た情報をもとに、ユーザーの問題やニーズを定義し、問題解決の目標を設定する。

- 思考する:アイデア創出のフェーズであり、多様な人材・視点を結集して、創造的なアイデアを出し合う。

- プロトタイプを作る:アイデアを形にするために、試作品や仮説を作り、それを実際に試して検証する。

- テストする:試作したものをユーザーに試してもらい、フィードバックを得ることで、改善や修正を行う。

デザイン思考は、革新的なアイデアを生み出すことに加えて、ユーザーとの共創により、ニーズを正確に把握し、市場価値の高い製品やサービスを提供することができます。

デザイン思考は、製品やサービスの開発だけでなく、ビジネスモデルの構築や組織の改善など、様々な場面で応用されています。

TOC(Theory of Constraints)

エリヤ・ゴールドラット(Eliyahu Goldratt)博士によって提唱された、企業経営や製造プロセスの改善を目的とした思考枠組みです。

TOCでは、製造プロセスや業務プロセスの中で最も生産性に悪影響を与えている箇所を「ボトルネック(制約)」と定義し、そのボトルネックを改善することで全体の生産性を向上させることを目指します。

ボトルネックを見つけるためには、製造プロセスや業務プロセスを全体的に俯瞰し、どこで仕掛品がたまり、どこで生産性が低下しているかを把握することが必要です。

TOCにおいて、最適な生産計画を立てるために用いられるのが「ドラム-バッファ-ロープ」と呼ばれる考え方です。

これは、ボトルネックになっている工程を「ドラム」と呼び、次の工程に送り出す部品や製品の数量を制限する「バッファ」と呼ばれる在庫を設け、全体の生産計画を立てる際には、「ロープ」と呼ばれる指示系列に従って生産することで、在庫の最適化を図り、生産性の向上を図る手法です。

また、TOCでは、生産性を向上させるためには、単にボトルネックを解消するだけでなく、全体のプロセスを改善することが重要であると考えられています。

そのため、ボトルネックを解消した場合でも、新たなボトルネックが発生することがあるため、持続的な改善を行うためのPDCAサイクルが重要視されます。

まとめ

上記に挙げられた手法は、企業や組織が問題解決や戦略策定に役立てることができる手法です。

これらの手法は、それぞれ独自の特徴を持ち、問題解決や戦略策定において役立つものです。

例えば、SWOT分析に3C分析やPPM分析を組み合わせることで、より戦略的な判断をすることができます。

3C分析にSWOT分析を組み合わせることで、より自社の強みや弱み、機会や脅威を明確にし、より効果的な戦略策定ができます。

また、SWOT分析にPPM分析を組み合わせることで、問題解決に必要な要因を特定し、選択した解決策が目標を達成できるかを検証することができます。

他にも、問題解決においては、特性要因図を用いて問題の要因を洗い出し、ブレインストーミング法や発想法を用いて解決策を考え、最終的にPPM分析を用いて、選択した解決策が目標を達成できるかを検証することができます。

また、戦略策定においては、SWOT分析を用いて自社の強み・弱み、機会・脅威を分析し、3C分析や4P分析を用いて戦略の方向性を決定し、PDPC法を用いて戦略実行におけるリスクを考慮することができます。

これらの手法を活用することで、より効果的な問題解決や戦略策定を行うことができます。

ただし、手法を使用する際には、正しい方法で実施することが重要であり、適切な知識や経験が必要となります。

企業や組織は、状況に応じて適切な手法を選択し、目的に合わせたアプローチを取ることが重要です。

また、これらの手法は単体で使用するだけでなく、組み合わせて使用することで、より効果的な解決策の発見や戦略策定を行うことができます。

コメント