目次やページ先頭に戻る場合は、右下のボタンへ

R01総監択一式問題(日本技術士会)

R01総監択一式問題 解答(日本技術士会)

【令和元年度 択一式問題】

R01【経済性管理】 第1~8問/40問中

R01【情報管理】 第17~24問/40問中

R01【安全管理】 第25~32問/40問中

R01【社会環境管理】第33~40問/40問中

【人的資源管理 択一式問題】

R02【人的資源管理】第9~16問/40問中

R03【人的資源管理】第9~16問/40問中

R04【人的資源管理】第9~16問/40問中

Ⅰ-1 必須科目 択一式問題・解答と解説

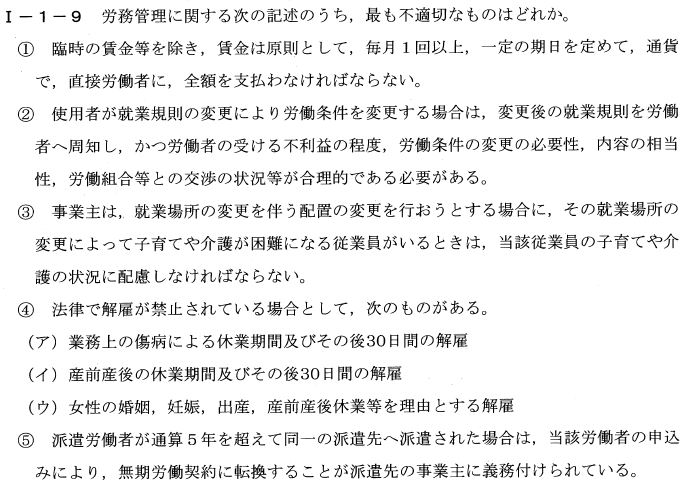

Ⅰ-1-9

【問題】

【解答】⑤

【解説】人的資源管理

①適切です

労働基準法に基づく賃金の支払い方法に関する規定です。

②適切です

労働条件の変更が適法であるために必要な要件です。

③適切です

従業員の福利厚生や労働環境に配慮するための規定です。

④適切です

労働基準法により、解雇が禁止されているケースです。

⑤不適切です

正しくは、派遣労働者が通算5年を超えて同一の派遣先へ派遣された場合、当該労働者の申込みにより、無期労働契約に転換することが派遣元の事業主(派遣会社)に義務付けられている。

選択肢⑤では、派遣先の事業主が義務付けられていると誤って記載されています。

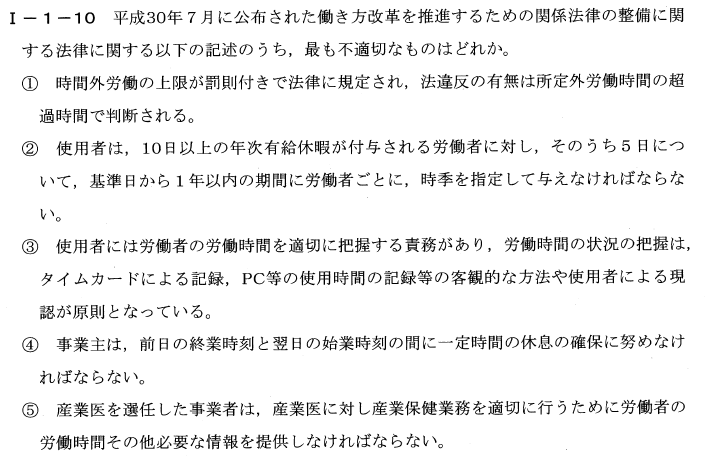

Ⅰ-1-10

【問題】

【解答】①

【解説】人的資源管理

①不適切です

正しくは、「時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定され,法違反の有無は法定外労働時間の超過時間で判断される」となります。選択肢①では、「所定外労働時間」と誤って記載されています。法定外労働時間とは、法律で定められた労働時間(通常8時間/日、40時間/週)を超える労働時間を指します。

②適切です

労働者の休暇取得を促すための規定であり、労働基準法に基づいています。

③適切です

労働時間の管理を適切に行うことが求められていることを示しています。

④適切です

労働者の休息時間を確保するための規定であり、労働基準法に基づいています。

⑤適切です

産業医が労働者の健康状態を適切に把握し、労働者の健康管理を行うための規定です。

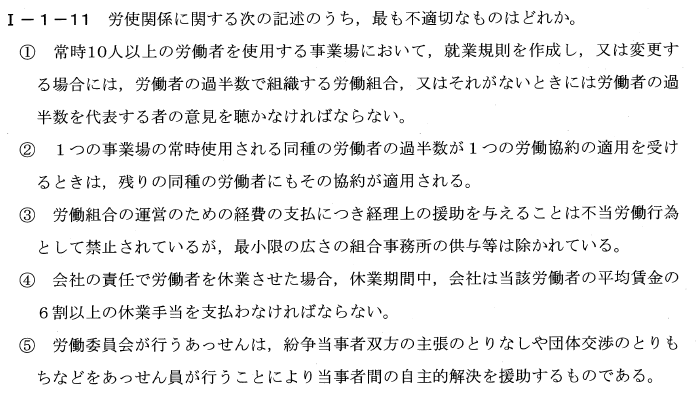

Ⅰ-1-11

【問題】

【解答】②

【解説】人的資源管理

①適切です

労働基準法に基づく規定であり、労働者の権益を保護するためのものです。

②不適切です

正しくは「同種の労働者の4分の3が労働協約の適用を受けるとき、残りの同種の労働者にもその協約が適用される」となります。

これは、労働組合法に基づく規定です。

③適切です

労働組合の自主性を保護するための規定であり、労働組合法に基づいています。

④適切です

労働基準法に基づく規定であり、労働者の権益を保護するためのものです。

⑤適切です

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づく規定であり、労働紛争の解決を円滑に進めるためのものです。労働委員会は、労働者と使用者間の紛争に対して中立的な立場で仲介・調停を行い、双方が納得できる解決策を見つけることを目指します。あっせん員は、労働者と使用者の意見や立場を理解し、双方が合意できるような解決策を提案する役割を果たします。

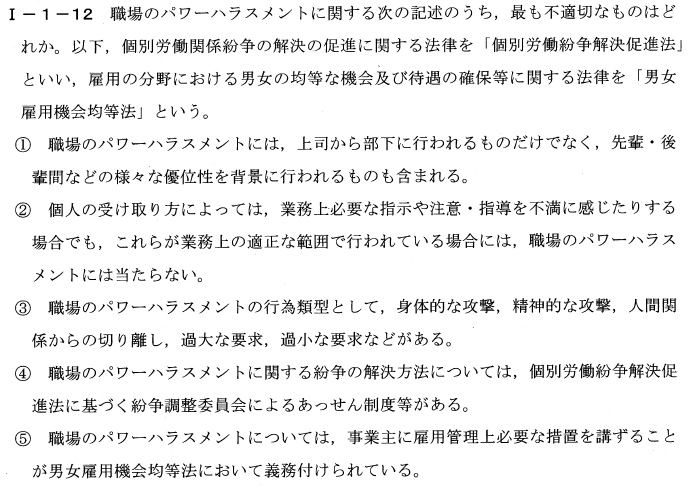

Ⅰ-1-12

【問題】

【解答】⑤

【解説】人的資源管理

①適切です

以下①については、選択肢の通り。

職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる

①優越的な関係を背景とした言動であって、

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。

なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。

②適切です

上記の通り

③適切です

厚生労働省の示すパワハラ6類型のうちの5つ。

パワハラ6類型

身体的な攻撃(暴行・傷害)

精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)

人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)

過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)

過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じること・仕事を与えないこと)

個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

④適切です

労働者と使用者間の紛争を円滑に解決するための制度で、中立的な立場で調停を行うことを目的としています。

⑤不適切です

職場のパワーハラスメントについて、事業主に雇用管理上必要な措置を講じることが男女雇用機会均等法において義務付けられているという記述は誤りです。

男女雇用機会均等法では、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止措置が義務付けられていますが、一般的な職場のパワーハラスメントについての措置はこの法律で規定されていません。

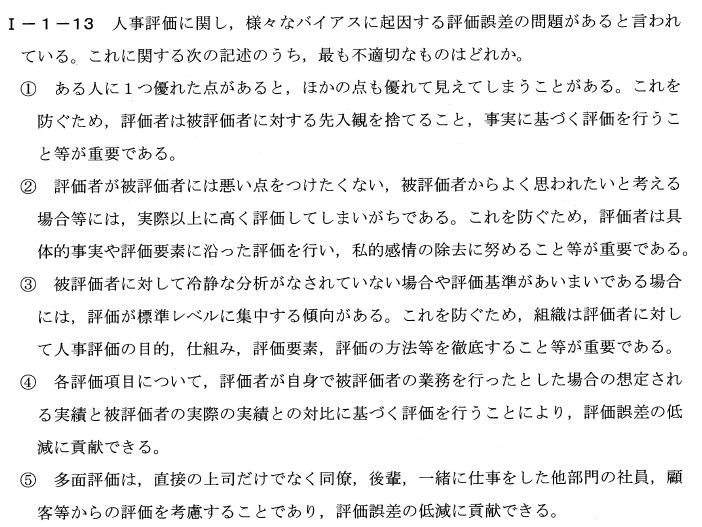

Ⅰ-1-13

【問題】

【解答】④

【解説】人的資源管理

①適切です

ある人に1つ優れた点があると、他の点も優れて見えてしまうことがある。

これはハロー効果と呼ばれる現象であり、評価者が被評価者に対する先入観に左右されることを防ぐために、事実に基づく評価を行うことが重要です。

②適切です

評価者が被評価者に悪い点をつけたくない、被評価者からよく思われたいと考える場合、実際以上に高く評価してしまいがちである。

これは寛大性誤差と呼ばれ、評価者は具体的事実や評価要素に沿った評価を行い、私的感情の除去に努めることが重要です。

③適切です

被評価者に対して冷静な分析がなされていない場合や評価基準があいまいである場合、評価が標準レベルに集中する傾向がある。

これは中心化誤差と呼ばれる現象で、組織は評価者に対して人事評価の目的、仕組み、評価要素、評価の方法等を徹底することが重要です。

④不適切です

正解である④は、各評価項目について、評価者が自身で、被評価者の業務を行ったとした場合の想定される実績と被評価者の実際の実績との対比に基づく評価を行うことが誤りです。

これは対比誤差につながり、絶対評価ではなく相対評価になってしまいます。

⑤適切です

多面評価は、直接の上司だけでなく同僚、後輩、一緒に仕事をした他部門の社員、顧客等からの評価を考慮することであり、評価誤差の低減に貢献できます。

これは、様々な視点からの評価を取り入れることで、バイアスの影響を軽減し、より客観的な評価が可能になります。

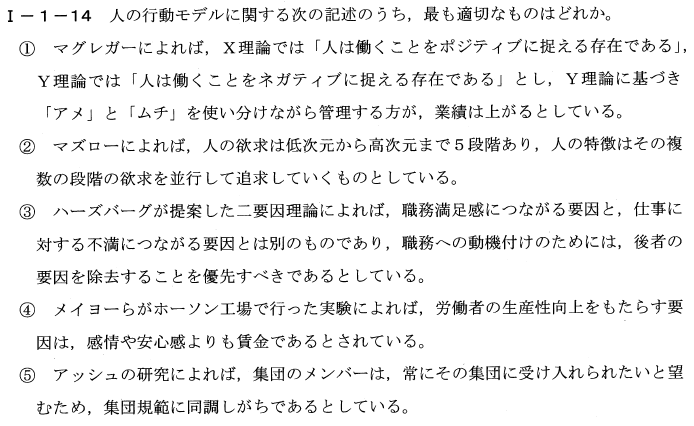

Ⅰ-1-14

【問題】

【解答】⑤

【解説】人的資源管理

①不適切です

マグレガーはX理論とY理論を提案しましたが、この選択肢は説明が逆になっています。

X理論では「人は働くことをネガティブに捉える存在である」、Y理論では「人は働くことをポジティブに捉える存在である」とされています。

②不適切です

マズローは人の欲求を5段階に分けた階層的な欲求理論を提案しました。

しかし、この選択肢では説明が間違っています。

人の特徴は、低次元の欲求が満たされた後、次の高次元の欲求を追求していくものとされています。

③不適切です

ハーズバーグの二要因理論では、職務満足感につながる要因(モチベーター要因)と、仕事に対する不満につながる要因(衛生要因)があります。

しかし、この選択肢では説明が間違っています。職務への動機付けのためには、モチベーター要因を付与することを優先し、衛生要因の除去は満足感に直接つながるわけではないとされています。

④不適切です

メイヨーらのホーソン実験では、労働者の生産性向上において、賃金よりも感情や安心感が重要であることが示されました。

この選択肢は説明が逆になっています。

⑤適切です

アッシュの研究では、集団のメンバーは、その集団に受け入れられたいと望むため、集団規範に同調しがちであることが示されました

。この選択肢は正しい説明であり、正解です。

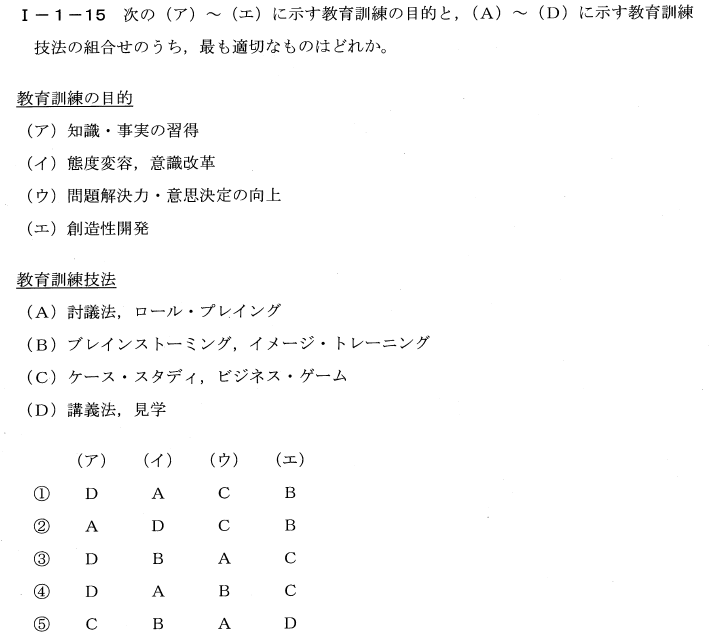

Ⅰ-1-15

【問題】

【解答】①

【解説】人的資源管理

以下は、各教育訓練の目的と教育訓練技法の適切な組み合わせです。

(ア)知識・事実の習得 → (D) 講義法,見学

(イ)態度変容,意識改革 → (A) 討議法,ロール・プレイング

(ウ)問題解決力・意思決定の向上 → (C) ケース・スタディ,ビジネス・ゲーム

(エ)創造性開発 → (B) プレインストーミング,イメージ・トレーニング

選択肢の中で、上記の組み合わせと一致するものは①であり、最も適切なものです。

① D A C B

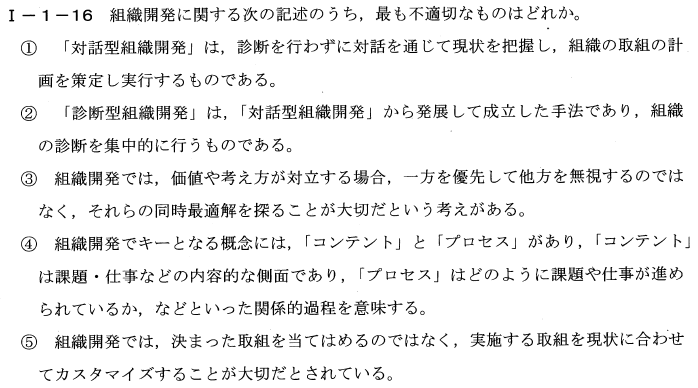

Ⅰ-1-16

【問題】

【解答】②

【解説】人的資源管理

①適切です

対話型組織開発は、組織のメンバー間のコミュニケーションや相互理解を促進し、組織の問題や課題に取り組む方法です。

診断を行わず、対話を通じて現状を把握し、改善策を見つけ出します。

②不適切です

診断型組織開発は、「対話型組織開発」から発展したものではなく、組織内の問題や課題を診断し、その結果を基に組織の改善策を策定する方法です。

③適切です

組織開発の目的は、組織全体の効果的な機能を促進することであり、対立する価値や考え方を統合し、最適な解決策を見つけることが重要です。

④適切です

組織開発では、課題や仕事の内容(コンテント)と、その実行や進行方法(プロセス)をバランスよく考慮することが重要です。

⑤適切です

組織開発の取り組みは、組織の状況やニーズに応じて柔軟に対応し、適切な方法を選択することが大切です。

決まった手法やアプローチを無条件に適用するのではなく、組織の現状や目標に応じてカスタマイズし、最適な解決策を見つけることが重要です。

目次やページ先頭に戻る場合は、右下のボタンへ

R01総監択一式問題(日本技術士会)

R01総監択一式問題 解答(日本技術士会)

【令和元年度 択一式問題】

R01【経済性管理】 第1~8問/40問中

R01【情報管理】 第17~24問/40問中

R01【安全管理】 第25~32問/40問中

R01【社会環境管理】第33~40問/40問中

【人的資源管理 択一式問題】

R02【人的資源管理】第9~16問/40問中

R03【人的資源管理】第9~16問/40問中

R04【人的資源管理】第9~16問/40問中

コメント