目次やページ先頭に戻る場合は、右下のボタン

R02総監択一式問題(日本技術士会)

R02総監択一式問題 解答(日本技術士会)

【令和2年度 択一式問題】

R02【経済性管理】 第1~8問/40問中

R02【人的資源管理】第9~16問/40問中

R02【情報管理】 第17~24問/40問中

R02【社会環境管理】第33~40問/40問中

【安全管理 択一式問題】

R01【安全管理】 第25~32問/40問中

R03【安全管理】 第25~32問/40問中

R04【安全管理】 第25~32問/40問中

Ⅰ-1 必須科目 択一式問題・解答と解説

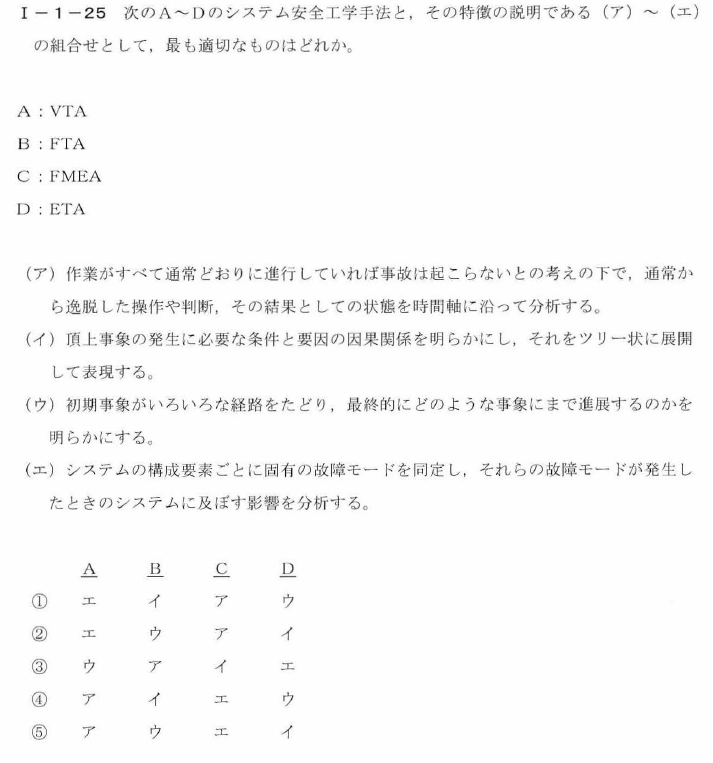

Ⅰ-1-25

【問題】

【解答】④

【解説】安全管理

次の手法とその特徴の組み合わせが適切です。

A: ETA(イベントツリーアナリシス)

B: FTA(フォールトツリーアナリシス)

C: FMEA(故障モードと影響分析)

D: VTA(偏差ツリーアナリシス)

(ア)D: VTA

(イ)B: FTA

(ウ)A: ETA

(エ)C: FMEA

したがって、正しい組み合わせは④アイエウです。

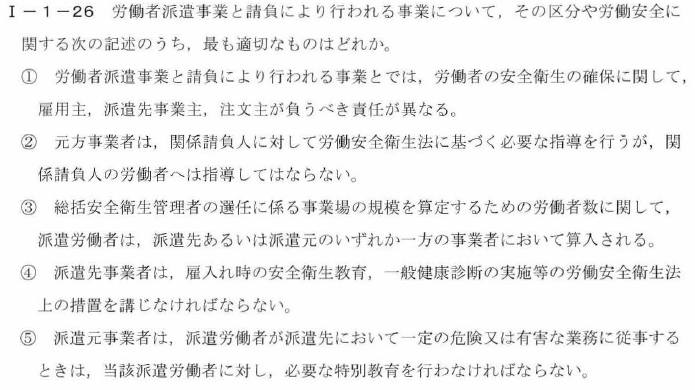

Ⅰ-1-26

【問題】

【解答】①

【解説】安全管理

①適切です

派遣元事業者と派遣先事業者は、労働安全衛生法に基づき、それぞれ責任を持って労働者の安全衛生を確保しなければならない。

それに対して、請負事業においては、注文主は請負業者の安全管理に直接関与しないため、安全衛生に関する責任は請負業者が負う。

②不適切です

元方事業者は、関係請負人に対して労働安全衛生法に基づく必要な指導を行うべきですが、関係諸負人の労働者に対しても、安全衛生に関する指導や情報提供が求められる場合があります。

③不適切です

総括安全衛生管理者の選任に係る事業場の規模を算定するための労働者数に関して、派遣労働者は、派遣先の事業者において算入されます。

しかし、この説明だけでは労働安全全般に関する適切な情報を提供していません。

④不適切です

派遣先事業者は、派遣労働者に対して労働安全衛生法上の一部の措置を講じる責任がありますが、雇入れ時の安全衛生教育や一般健康診断の実施などは、派遣元事業者が担当することが一般的です。

⑤不適切です

派遣元事業者は、派遣労働者が派遣先において一定の危険や有害な業務に従事するときに、当該派遣労働者に対し、必要な特別教育を行わなければならない。

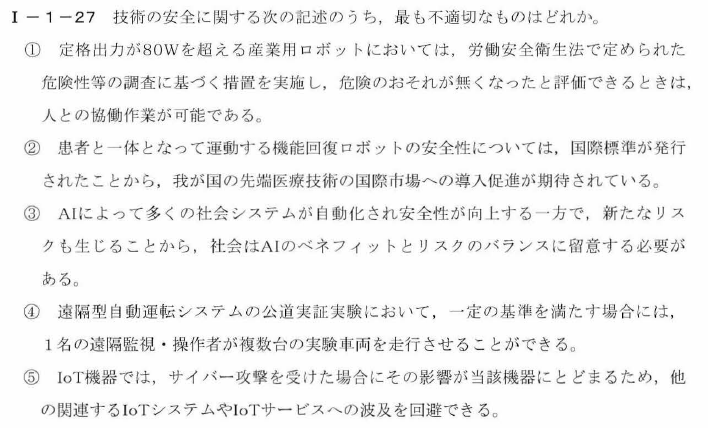

Ⅰ-1-27

【問題】

【解答】⑤

【解説】安全管理

①適切です

定格出力が80Wを超える産業用ロボットにおいては、労働安全衛生法で定められた危険性等の調査に基づく措置を実施し、危険のおそれが無くなったと評価できるときに限り、人との協働作業が可能です。

このような措置により、作業環境の安全性が確保されます。

②適切です

機能回復ロボットの安全性に関する国際標準が発行されたことで、日本の先端医療技術の国際市場への導入促進が期待されています。

国際標準に適合した製品は、世界中で認知されやすく、市場の拡大につながることが期待されます。

③適切です

AIによって多くの社会システムが自動化され、安全性が向上する一方で、新たなリスクも生じることがあります。

したがって、社会はAIの利益とリスクのバランスに留意する必要があります。

適切なAIの導入と管理によって、新たなリスクを最小限に抑えることができます。

④適切です

遠隔型自動運転システムの公道実証実験では、一定の基準を満たす場合に限り、1名の遠隔監視・操作者が複数台の実験車両を走行させることができます。

このような条件付きの実験により、自動運転システムの安全性を確認しながら技術の進化を促進することができます。

⑤不適切です

IoT機器がサイバー攻撃を受けた場合、その影響は当該機器にとどまらず、他の関連するIoTシステムやIoTサービスへの波及が起こる可能性があります。

IoT機器はインターネットに接続されているため、攻撃者が脆弱性を悪用して他のシステムやサービスに影響を与えることができます。

そのため、適切なセキュリティ対策が必要です。

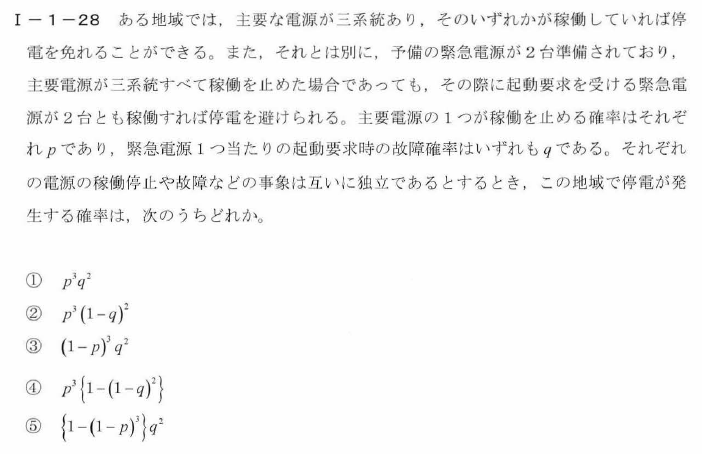

Ⅰ-1-28

【問題】

【解答】④

【解説】安全管理

主要電源がすべて停止する確率は p^3 です。主要電源が少なくとも1つ稼働している確率は 1 – p^3 となります。

緊急電源がどちらも起動しない確率は q^2 です。緊急電源が少なくとも1つ起動する確率は 1 – q^2 となります。

主要電源がすべて停止し、かつ緊急電源が少なくとも1つ起動する確率は p^3 * (1 – q^2) です。

したがって、正解は選択肢④ p^3 * {1 – (1 – q)^2} です。

以下導式です。

停電が発生するためには、主要電源がすべて停止し(事象A)、かつ緊急電源がどちらも起動しない(事象B)必要があります。

主要電源がすべて停止する確率は p^3 です。従って、少なくとも1つの主要電源が稼働している確率は 1 – p^3 です。

緊急電源が起動しない確率は q です。従って、緊急電源が起動する確率は 1 – q です。

事象Aと事象Bが互いに独立であるため、少なくとも1つの主要電源が稼働している確率と緊急電源が起動する確率を掛け合わせると、どちらかが起こる確率が求められます。

(1 – p^3) * (1 – q)

しかし、我々が求めたいのは停電が発生する確率であり、どちらかが起こる確率の補集合です。

従って、1から上記の確率を引くことで、停電が発生する確率が求められます。

1 – [(1 – p^3) * (1 – q)]

さらに式を展開して整理すると、

1 – (1 – p^3 – q + p^3 * q)

= p^3 + q – p^3 * q

ここで、緊急電源がどちらも起動しない確率は、起動しない確率 q を2つ掛け合わせるのではなく、1つでも起動しない確率を求める必要があります。これを踏まえて、式を示します。

1 – [(1 – p^3) * (1 – (1 – q)^2)]

= p^3 * {1 – (1 – q)^2}

従って、停電が発生する確率は選択肢④ p^3 * {1 – (1 – q)^2} となります。

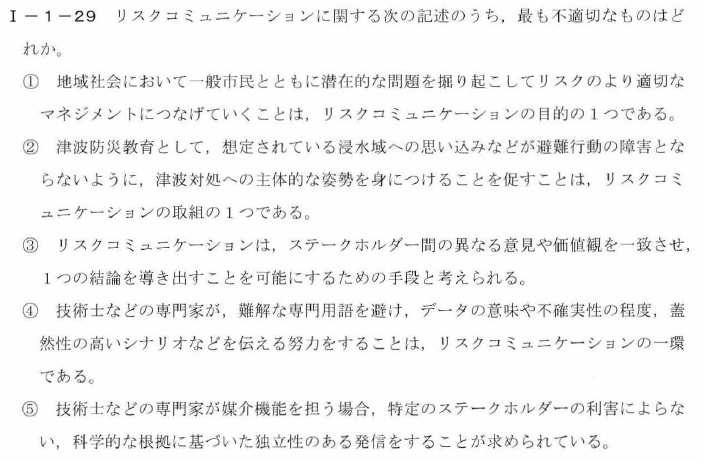

Ⅰ-1-29

【問題】

【解答】③

【解説】安全管理

①適切です

リスクコミュニケーションの目的として、地域社会と一般市民が協力して潜在的な問題を発見し、それを適切なリスクマネジメントにつなげることを述べています。

リスクコミュニケーションは、関係者がリスクに対する意識を高め、問題解決に向けた取り組みを共有することを目的としています。

②適切です

リスクコミュニケーションの一環として、津波防災教育が避難行動を阻害する思い込みを克服し、主体的な対応ができるようにすることを述べています。

リスクコミュニケーションでは、災害リスクに対する理解を深め、適切な行動を促すことが重要です。

③不適切です

リスクコミュニケーションは、ステークホルダー間で異なる意見や価値観を共有し、理解し合うことを目的としていますが、必ずしも1つの結論を導き出すことを目的としているわけではありません。

リスクコミュニケーションは、オープンで双方向の対話を通じて、関係者がリスクに対する理解を深め、適切な対応策を検討するプロセスです。

④適切です

専門家がリスクコミュニケーションを行う際に、一般市民に理解しやすい言葉で情報を伝えることが重要であることを示しています。

専門家は、データの意味や不確実性、おおまかなシナリオなどを分かりやすく伝えることで、リスクに関する理解を深めることに貢献します。

⑤適切です

リスクコミュニケーションにおいて専門家が独立性を保ち、特定のステークホルダーの利害に影響されず、科学的根拠に基づいた情報を提供することが重要であることを述べています。

専門家は、情報の信頼性を保つことで、リスクに対する適切な対応策を検討するための基盤を提供します。

これらの選択肢は、リスクコミュニケーションの目的や取り組み、専門家の役割について適切な記述をしています。

リスクコミュニケーションは、リスクに対する理解を深め、適切な対応策を共有・検討するための重要なプロセスです。

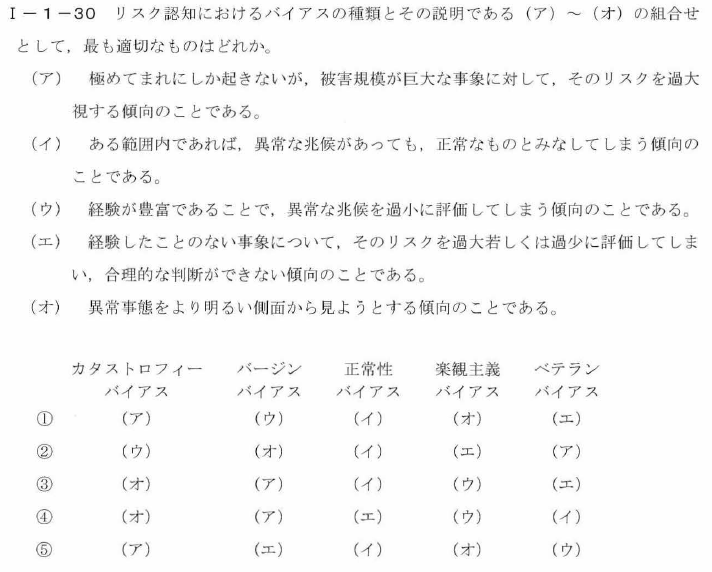

Ⅰ-1-30

【問題】

【解答】⑤

【解説】安全管理

以下のとおり、⑤です。

(ア) カタストロフィーバイアス:

極めてまれにしか起きないが、被害規模が巨大な事象に対して、そのリスクを過大視する傾向のことである。

(エ) バージンバイアス:

経験したことのない事象について、そのリスクを過大または過小に評価してしまい、合理的な判断ができない傾向のことである。

(イ) 正常性バイアス:

ある範囲内であれば、異常な兆候があっても、正常なものとみなしてしまう傾向のことである。

(オ) 楽観主義バイアス:

異常事態をより明るい側面から見ようとする傾向のことである。

(ウ) ベテランバイアス:

経験が豊富であることで、異常な兆候を過小に評価してしまう傾向のことである。

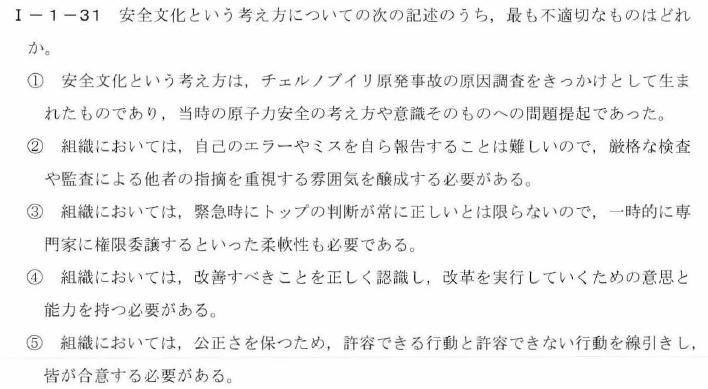

Ⅰ-1-31

【問題】

【解答】②

【解説】安全管理

①適切です

安全文化という考え方は、チェルノブイリ原発事故の原因調査をきっかけに生まれました。

事故は原子力安全の考え方や意識そのものに問題があることを明らかにしました。

安全文化は、組織全体が安全を重視し、安全管理を継続的に改善することを目指す考え方です。

②不適切です

他者の指摘を重視する雰囲気を醸成する必要があると述べていますが、安全文化では自己のエラーやミスを自ら報告し、共有することが重要です。

組織内でオープンで信頼に基づいたコミュニケーションが行われ、エラーやミスを恐れず報告し合うことで、問題の早期解決や再発防止策が実施されることが期待されます。

このような文化を醸成することが、組織全体の安全意識の向上につながります。

③適切です

組織においては、緊急時にトップの判断が常に正しいとは限らないため、柔軟性も必要です。

専門家に一時的に権限を委譲することで、状況に応じた適切な判断が行われる可能性が高まります。

④適切です

組織においては、改善すべきことを正しく認識し、改革を実行していくための意思と能力が重要です。

組織全体で安全意識を持ち、問題やリスクを見つけたら適切な対策を実行し、継続的に安全管理を改善することが求められます。

⑤適切です

組織においては、公正さを保つために、許容できる行動と許容できない行動の線引きが必要です。

これにより、組織内のメンバーが安全行動の基準を共有し、ルールを遵守し合うことが期待されます。

公正で一貫した基準があることで、組織全体の安全意識が向上します。

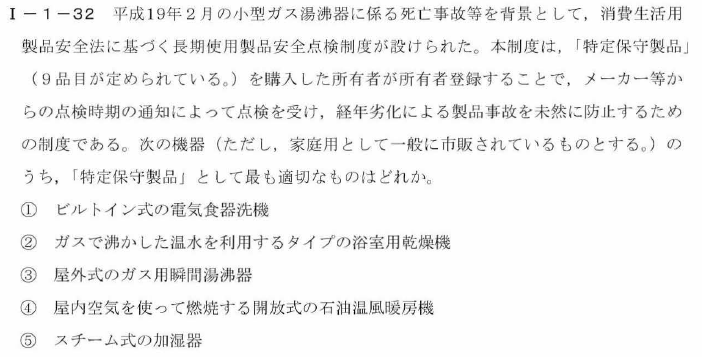

Ⅰ-1-32

【問題】

【解答】①

【解説】安全管理

消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました (METI/経済産業省)

特定保守製品には、家庭用として一般に市販されている長期使用製品が含まれます。

これらの製品には、経年劣化による事故を未然に防止するために、定期的な点検が必要とされています。

選択肢①のビルトイン式の電気食器洗機は、長期使用製品として特定保守製品に該当し、定期的な点検が必要です。

他の選択肢は、特定保守製品としての条件を満たしていないため、適切でないと判断されます。

目次やページ先頭に戻る場合は、右下のボタン

R02総監択一式問題(日本技術士会)

R02総監択一式問題 解答(日本技術士会)

【令和2年度 択一式問題】

R02【経済性管理】 第1~8問/40問中

R02【人的資源管理】第9~16問/40問中

R02【情報管理】 第17~24問/40問中

R02【社会環境管理】第33~40問/40問中

【安全管理 択一式問題】

R01【安全管理】 第25~32問/40問中

R03【安全管理】 第25~32問/40問中

R04【安全管理】 第25~32問/40問中

コメント