目次やページ先頭に戻る場合は、右下のボタンへ

R03総監択一式問題(日本技術士会)

R03総監択一式問題 解答(日本技術士会)

【令和3年度 択一式問題】

R03【経済性管理】 第1~8問/40問中

R03【情報管理】 第17~24問/40問中

R03【安全管理】 第25~32問/40問中

R03【社会環境管理】第33~40問/40問中

【人的資源管理 択一式問題】

R01【人的資源管理】第9~16問/40問中

R02【人的資源管理】第9~16問/40問中

R04【人的資源管理】第9~16問/40問中

Ⅰ-1 必須科目 択一式問題・解答と解説

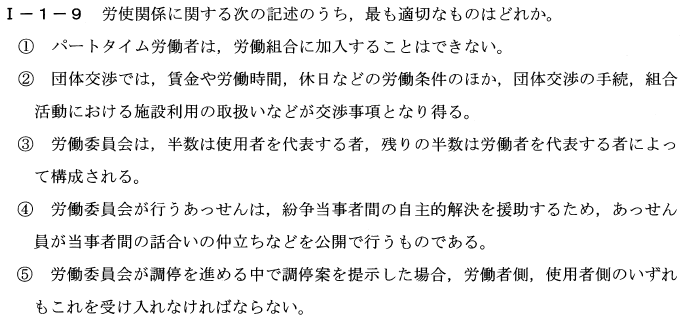

Ⅰ-1-9

【問題】

【解答】②

【解説】人的資源管理

①不適切です

実際には、パートタイム労働者も労働組合に加入することができます。しかし、一部の企業や業種ではパートタイム労働者の組合加入が制限される場合があります。

②適切です

団体交渉では,賃金や労働時間,休日などの労働条件のほか,団体交渉の手続,組合活動における施設利用の取扱いなどが交渉事項となり得る。

③不適切です

労働委員会は、労働者を代表する者、使用者を代表する者、および公益を代表する者から構成されます。

労働者と使用者を代表する者がそれぞれ半数を占めるわけではありません。

④不適切です

「公開で行うもの」という部分が不正確です。労働委員会が行うあっせんは、紛争当事者間の自主的解決を支援するために行われますが、通常は非公開で行われます。

⑤不適切です

労働委員会が調停案を提示した場合でも、労働者側と使用者側はそれを受け入れるかどうかを自由に判断できます。

調停案はあくまで双方の合意に基づくものであり、受け入れが強制されるものではありません。

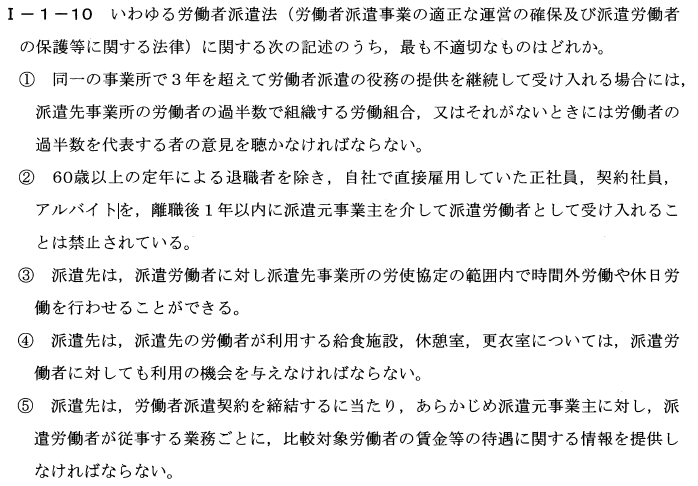

Ⅰ-1-10

【問題】

【解答】③

【解説】人的資源管理

①適切です

同一の事業所で3年を超えて労働者派遣の役務の提供を継続して受け入れる場合には,派遣先事業所の労働者の過半数で組織する労働組合,又はそれがないときには労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

同一の事業所で3年を超えて派遣労働者を継続して受け入れる場合、派遣先事業所は労働組合または労働者の過半数を代表する者の意見を求める必要があります。

これは、派遣労働者の権利保護を図るための規定です。

②適切です

60歳以上の定年による退職者を除き,自社で直接雇用していた正社員,契約社員,アルバイトを,離職後1年以内に派遣元事業主を介して派遣労働者として受け入れることは禁止されている。

再就職支援を名目に、正社員や契約社員を解雇した後に派遣労働者として再雇用することを防ぐための規定です。

定年退職者(60歳以上)を除いて、元の雇用者が1年以内に派遣元事業主を介して派遣労働者として再雇用することは禁止されています。

③不適切です

この記述が不適切な理由は、派遣先が直接派遣労働者の労働条件を決定することができないためです。

派遣労働者の労働条件は、派遣元事業主(派遣会社)と派遣労働者との間で決定されます。

派遣先は、派遣元事業主と協議して労働条件を決めることができますが、直接派遣労働者に対して労働条件を決定することはできません。

④適切です

派遣先は,派遣先の労働者が利用する給食施設,休憩室,更衣室については,派遣労働者に対しても利用の機会を与えなければならない。

派遣労働者に対して、派遣先の労働者が利用する給食施設、休憩室、更衣室などの利用機会を提供することが求められています。

これは、派遣労働者の待遇改善と職場環境の整備を図るための規定です。

⑤適切です

派遣先は,労働者派遣契約を締結するに当たり,あらかじめ派遣元事業主に対し,派遣労働者が従事する業務ごとに,比較対象労働者の賃金等の待遇に関する情報を提供しなければならない。

派遣労働者の待遇が適切であることを確保するために、派遣先は派遣元事業主に対して、派遣労働者が従事する業務に関連する比較対象労働者の賃金や待遇に関する情報を提供することが求められています。

これにより、派遣元事業主は派遣労働者の適切な待遇を決定し、労働者派遣契約を締結することができます。

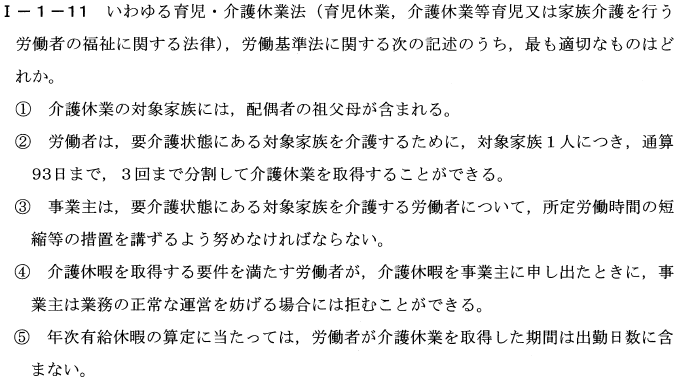

Ⅰ-1-11

【問題】

【解答】②

【解説】人的資源管理

①不適切です

介護休業法において、対象家族は配偶者、子、父母、兄弟姉妹、配偶者の父母、自分や配偶者の祖父母が含まれますが、配偶者の祖父母は対象となりません。

②適切です

育児・介護休業法に基づいています。労働者は、要介護状態にある対象家族を介護するために、対象家族1人につき通算93日までの介護休業を取得することができます。

また、その休業を3回まで分割して取得することも可能です。これにより、労働者は家族の介護をしながら仕事と両立することができます。

③不適切です

育児・介護休業法に基づき、事業主は要介護状態にある対象家族を介護する労働者に対して、所定労働時間の短縮や労働時間の変更など、柔軟な働き方を実現できるような措置を講じる義務があります。これにより、労働者が家庭と仕事の両立を図ることができるようになります。

④不適切です

会社は介護休暇・介護休業取得の申し出を拒否できない 介護休暇・介護休業の取得要件を満たす労働者から取得の申し出があった場合、事業主はその申し出を拒否することができません。

(育児介護休業法第16条の6第1項、第12条第1項)

⑤不適切です

年休の発生要件としての8割以上の出勤率の算定に当たっては、労働者が

①業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業した期間

② 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号の規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間

③ 産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間

については、これを出勤したものとみなさなければなりません。

(労働基準法第39条)

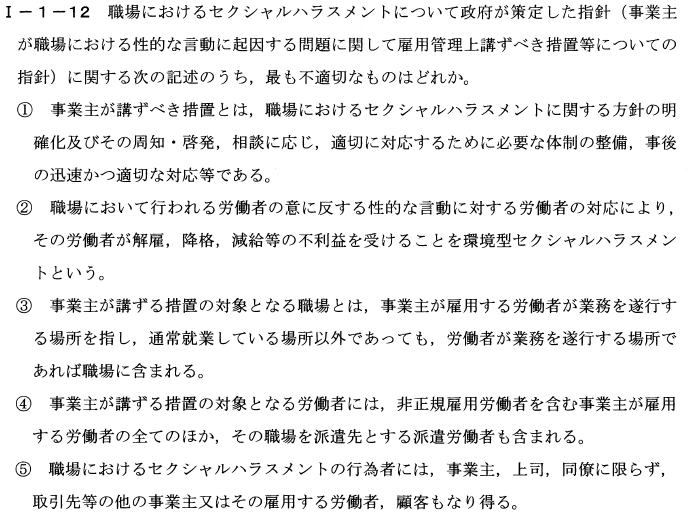

Ⅰ-1-12

【問題】

【解答】②

【解説】人的資源管理

①適切です

この記述は、事業主がセクシャルハラスメント対策を実施する際に取るべき措置を指しています。

事業主は、職場でのセクシャルハラスメント防止に努めることが求められ、そのための方針を明確にし、労働者に周知・啓発することが重要です。

また、相談窓口を設けるなど、適切な対応体制を整備し、問題が発生した際には迅速かつ適切な対応が求められます。

②不適切です

環境型セクシャルハラスメントは、職場環境が性的な言動によって悪化し、労働者が不快感を感じたり、職場での働きづらさを感じる状況を指します。

解雇、降格、減給等の不利益を受けることは、環境型セクシャルハラスメントの定義ではなく、むしろ報復型セクシャルハラスメントに関連するものです。

報復型セクシャルハラスメントは、セクシャルハラスメントに対して抗議や相談を行った労働者が、そのことを理由に解雇、降格、減給などの不利益を受けるケースを指します。

③適切です

この記述は、職場とはどのような場所を指すかについて説明しています。

通常の勤務地以外でも、労働者が業務を遂行する場所であれば、セクシャルハラスメント対策が適用される職場とみなされます。

④適切です

この記述は、セクシャルハラスメント対策が適用される労働者の範囲について説明しています。

非正規雇用労働者を含む全ての労働者や派遣労働者も、セクシャルハラスメント対策の対象となります。

⑤適切です

この記述は、セクシャルハラスメントの行為者がどのような人物になり得るかについて説明しています。

職場におけるセクシャルハラスメントは、事業主、上司、同僚だけでなく、取引先やその労働者、顧客なども行為者となり得ます。

つまり、セクシャルハラスメント対策は、職場内外のさまざまな人々に対して適用されるべきであり、その範囲が広いことがわかります。

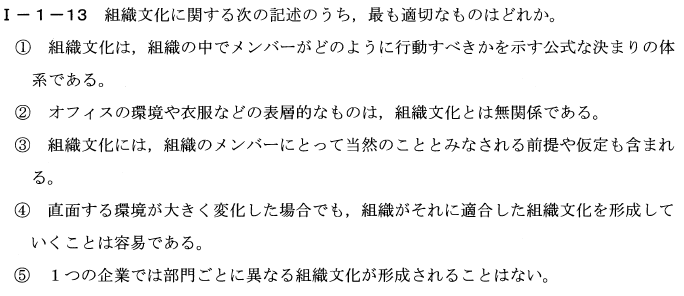

Ⅰ-1-13

【問題】

【解答】③

【解説】人的資源管理

①不適切です

組織文化は、公式な決まりの体系ではなく、組織内で共有される価値観、信念、慣習、行動のパターンなどを指します。

これらは、組織メンバーが無意識に受け入れ、行動に反映させるものです。

②不適切です

オフィスの環境や衣服は、組織文化の一部となることがあります。これらは、組織がどのような価値観を重視し、どのような雰囲気を作り出しているかを反映していることがあるため、組織文化と関連があります。

③適切です

この記述は、組織文化が組織のメンバーが共有する価値観、信念、慣習、行動のパターンなどを含むことを説明しています。

組織文化は、メンバーが無意識のうちに当然のこととして受け入れている前提や仮定も含んでおり、組織の行動や意思決定に影響を与えます。

④不適切です

組織文化は、長期間にわたって形成されるため、環境が大きく変化してもすぐに適応することは容易ではありません。

組織が新しい組織文化を形成するためには、意識的な努力や変革が必要です。

⑤不適切です

1つの企業内でも、部門やチームごとに異なる組織文化が形成されることがあります。

それぞれの部門やチームが異なる目標や役割を持ち、異なるリーダーシップスタイルがあるため、異なる組織文化が生まれることがあります。

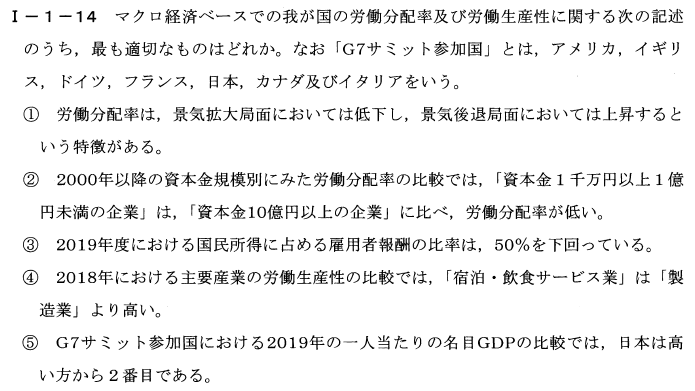

Ⅰ-1-14

【問題】

【解答】①

【解説】人的資源管理

①適切です

労働分配率は、景気拡大局面では低下し、景気後退局面では上昇する傾向があります。

これは、景気拡大時には企業収益が増加し、その一部が労働者に還元されず、資本のシェアが増加するためです。

逆に、景気後退時には企業収益が減少し、労働者の賃金が維持されるため、労働分配率が上昇することが一般的です。

②不適切です

一般的に、資本金規模が小さい企業は労働集約的であり、資本金規模が大きい企業は資本集約的であることが多いです。

しかし、労働分配率が必ずしも資本金の規模によって一定の傾向があるわけではありません。

企業の業種や競争状況など、多くの要因が労働分配率に影響を与えます。

③不適切です

労働分配率は50%を下回ることがありますが、年によって変動があります。

経済状況や企業の収益性、労働市場の状況など、さまざまな要因が労働分配率に影響を与えるため、特定の年度の労働分配率を一概に判断することはできません。

④不適切です

労働生産性は、産業や業種によって大きく異なります。

一般的に、「製造業」は高い労働生産性を持つことが多いですが、「宿泊・飲食サービス業」は労働集約的であるため、労働生産性が低いことが多いです。

ただし、この傾向は必ずしも一定ではなく、業種や企業の競争力、技術革新などの要因によって変化することがあります。

⑤不適切です

G7サミット参加国における一人当たりの名目GDPの比較では、日本は上位に位置するものの、アメリカや他の一部の欧州諸国に比べて低い水準であることが一般的です。

したがって、日本が高い方から2番目であるという記述は、適切ではないと言えます。

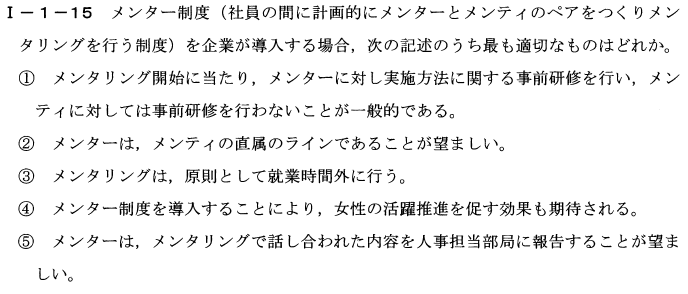

Ⅰ-1-15

【問題】

【解答】④

【解説】人的資源管理

①不適切です

この選択肢は、一般的ではありません。

メンターに対しては、メンタリングの実施方法や役割に関する研修が行われることが一般的ですが、メンティに対しても、メンタリング制度の目的や期待される効果、メンターとの関係性の築き方などについて理解を深めるための研修が行われることがあります。

②不適切です

メンターがメンティの直属の上司である場合、評価や昇進に関するプレッシャーがメンティにかかる可能性があり、オープンなコミュニケーションが難しくなることがあります。

メンターは、通常、メンティとは異なる部門や階層の人物であることが望ましいとされています。

③不適切です

メンタリングは、メンターとメンティのスケジュールや目的に合わせて、柔軟に実施されるべきです。

就業時間内に行われることもあれば、就業時間外に行われることもあります。

企業によっては、メンタリングを業務の一部として認め、就業時間内に行うことを推奨している場合もあります。

重要なのは、両者がコミュニケーションを取りやすい環境やタイミングを選ぶことで、メンタリングの効果を最大化することです。

④適切です

メンター制度は、経験豊富な従業員(メンター)が新人やキャリア段階の従業員(メンティ)に対して、スキルの向上や職業人生に関するアドバイスを提供する制度です。

この制度により、従業員の成長を支援し、組織の競争力を向上させることが期待されます。

特に、女性従業員に対して、キャリア形成や職場での課題解決に関する支援を提供することで、女性の活躍を推進する効果も期待されます。

⑤不適切です

メンタリングは、メンティが自己開示や悩みを共有しやすい、信頼関係が築ける環境で行われるべきです。

メンターがメンタリングの内容を人事部門に報告することが望ましいとされると、メンティはオープンなコミュニケーションを築くことが難しくなる可能性があります。

メンターは、メンティのプライバシーを尊重し、適切な範囲で情報を共有することが重要です。

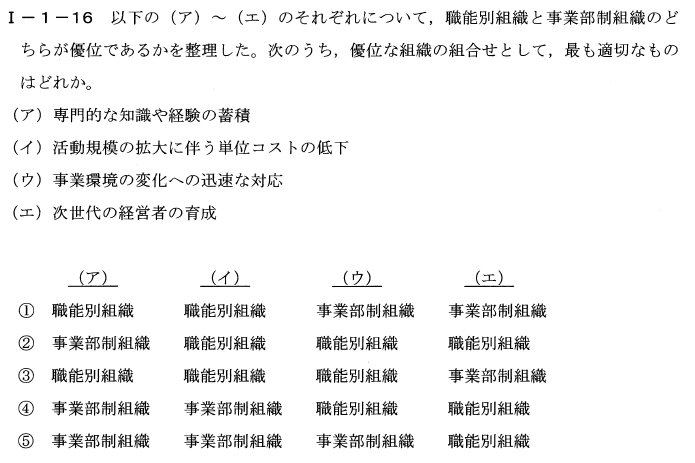

Ⅰ-1-16

【問題】

【解答】①

【解説】人的資源管理

事業部制組織: 事業部制組織は、組織内の各事業部が独立して運営される組織構造です。各事業部は、自己完結型であり、製品開発から販売までを担当し、事業成果に対する責任を持ちます。事業部制組織は、事業環境の変化への迅速な対応や、新しいビジネスチャンスの追求に強いです。

職能制組織: 職能制組織は、組織内の各部門が特定の機能や職能(例:マーケティング、生産、人事など)を担当する組織構造です。部門間の連携や協力を通じて、組織全体が効率的に機能します。職能制組織は、専門的な知識や経験の蓄積や、活動規模の拡大に伴う単位コストの低下に強いです。

次に、各語句がどの組織に関連するか説明します。

(ア)専門的な知識や経験の蓄積 → 職能制組織

職能制組織では、各部門が特定の機能に特化しているため、専門的な知識や経験が蓄積されやすいです。

(イ)活動規模の拡大に伴う単位コストの低下 → 職能制組織

職能制組織では、各部門が特定の機能を担当しているため、規模の拡大に伴い効率が向上し、単位コストが低下します。

(ウ)事業環境の変化への迅速な対応 → 事業部制組織

事業部制組織では、各事業部が独立して運営されるため、事業環境の変化に対して迅速に対応することができます。

(エ)次世代の経営者の育成 → 両方の組織

次世代の経営者の育成は、事業部制組織でも職能制組織でも重要です。

事業部制組織では、各事業部が独立して運営されるため、事業部長やリーダーが経営的なスキルを身につける機会が提供されます。

一方、職能制組織では、各部門が特定の機能に特化しているため、部門長やマネージャーがその機能に関する専門知識を深めながら、組織全体を見渡す視点やリーダーシップを養うことができます。

どちらの組織形態でも、次世代の経営者の育成に向けた取り組みが重要です。

どちらの組織形態でも次世代の経営者の育成は重要ですが、もしどちらかと言われれば、事業部制組織の方が次世代の経営者の育成に適していると言えます。

事業部制組織では各事業部が独立して運営され、事業部長やリーダーが経営的な意思決定を行う機会が多くなります。

このことから、事業部制組織では経営者としてのスキルや経験を身につける機会が職能制組織よりも多く提供されることが期待されます。

目次やページ先頭に戻る場合は、右下のボタンへ

R03総監択一式問題(日本技術士会)

R03総監択一式問題 解答(日本技術士会)

【令和3年度 択一式問題】

R03【経済性管理】 第1~8問/40問中

R03【情報管理】 第17~24問/40問中

R03【安全管理】 第25~32問/40問中

R03【社会環境管理】第33~40問/40問中

【人的資源管理 択一式問題】

R01【人的資源管理】第9~16問/40問中

R02【人的資源管理】第9~16問/40問中

R04【人的資源管理】第9~16問/40問中

コメント