目次やページ先頭に戻る場合は、右下のボタン

R03総監択一式問題(日本技術士会)

R03総監択一式問題 解答(日本技術士会)

【令和3年度 択一式問題】

R03【経済性管理】 第1~8問/40問中

R03【人的資源管理】第9~16問/40問中

R03【情報管理】 第17~24問/40問中

R03【社会環境管理】第33~40問/40問中

【安全管理 択一式問題】

R01【安全管理】 第25~32問/40問中

R02【安全管理】 第25~32問/40問中

R04【安全管理】 第25~32問/40問中

Ⅰ-1 必須科目 択一式問題・解答と解説

Ⅰ-1-25

【問題】

【解答】③

【解説】安全管理

①適切です

隙間事案とは、消費者安全に関わる事象でありながら、各行政機関の管轄する既存の法律で防止措置がないものを指します。

多数の消費者の財産に被害が発生し、またはそのおそれがある隙間事案が発生した場合、内閣総理大臣(消費者庁長官に権限が委任された場合を含む)は事業者に対して勧告や命令などの措置を取ることができます。

②適切です

関係行政機関の長や地方公共団体の長は、消費者安全に関わる重大事故などが発生したという情報を得た場合、他の法律による通知や報告に関する定めがある場合を除いて、速やかに内閣総理大臣(消費者庁長官に権限が委任された場合を含む)に通知しなければならないとされています。

③不適切です

都道府県や市町村が必ず国民生活センターや消費生活センターを設置しなければならないという法的義務は存在しません。

ただし、消費者の利益を守るために、多くの都道府県や市町村が自主的にこれらのセンターを設置しています。

④適切です

消費者安全調査委員会は、事故などの原因を調査する組織です。

その目的は、責任追及ではなく、科学的かつ客観的な原因究明です。

このような調査により、事故の再発防止や消費者安全の向上につなげることが期待されます。

⑤適切です

重大事故などが隙間事案に該当するかどうかが一目で明確でない場合、まず消費者庁がその事案を隙間事案の可能性があるものとして受け止めます。

その上で、法律の適用関係の確認や他の関連行政機関との調整が行われます。

これにより、適切な対応が行われることが期待されます。

Ⅰ-1-26

【問題】

【解答】④

【解説】安全管理

①不適切です

リスクアセスメントの対象として、恒常的な作業環境や使用材料等に限定し、一時的な作業に使用される仮設備を除外することは不適切です。仮設備も、事故や健康被害の原因となる可能性があるため、リスクアセスメントの対象に含めるべきです。

②不適切です

危険性や有害性の特定を行うための検討チームの編成で、作業内容を詳しく把握している職長等を外すことは不適切です。彼らの知識と経験は、危険性や有害性の特定に有益であるため、チームに含めるべきです。

③不適切です

事業場の建設物を設置、移転、変更する際にリスクアセスメントを行うことは適切ですが、解体する際にリスクアセスメントを行わないことは不適切です。解体作業も事故や健康被害のリスクがあるため、リスクアセスメントを実施することが重要です。

④適切です

リスクの見積もりに当たり、負傷や疾病の重篤度については、負傷や疾病の種類に関係なく、負傷や疾病による休業日数等を尺度として使用することが適切です。休業日数は、負傷や疾病の影響が労働者の働く能力に及ぼす程度を示す一つの指標であり、リスクアセスメントの過程でリスクの程度を比較・評価する上で有用です。ただし、休業日数だけではなく、他の要素も考慮に入れることで、より正確なリスク評価が可能になります。

⑤不適切です

リスク低減措置の一般的な優先順位は以下の通りです。

- 設計や計画の段階における措置:危険な作業の廃止・変更、危険性や有害性の低い材料への代替、より安全な施行方法への変更等

- 工学的対策:ガード・インターロック・安全装置・局所排気装置等

- 管理的対策:マニュアルの整備、立ち入り禁止措置、ばく露管理、教育訓練等

- 個人用保護具の使用

この順番でリスク低減措置を検討し、実施することが、労働者の安全と健康を最も効果的に確保する方法とされています。最初に設計や計画の段階での措置を検討し、それでもリスクが残る場合に、工学的対策、管理的対策、最後に個人用保護具の使用という順番で対策を検討していくことが推奨されます。

中災防:リスクの低減措置の優先順位 (jisha.or.jp)

Ⅰ-1-27

【問題】

【解答】②

【解説】安全管理

①適切です

危険予知訓練 (KYT) は、作業や職場に潜む危険性や有害性等の危険要因を発見し解決する能力を高める手法です。

「KYT基礎4ラウンド法」はその具体的な進め方の一つで、作業者が危険を予知し、予防策を実施するための練習法です。

②不適切です

実際には、ツールボックスミーティングは、作業チームが集まって、その日の作業内容、安全対策、リスクや危険性について話し合い、意識を共有することを目的とした短時間のミーティングです。

道具に関する潜在的な危険性だけでなく、作業全般に関わる安全性や危険性について話し合います。

③適切です

本質的安全設計方策は、設計上の配慮や工夫により危険源そのものの除去や危険源に起因するリスクの低減を行う方法、また、作業者が危険区域へ立ち入る必然性の排除や頻度低減による方法等があります。

これにより、事故や災害の発生を未然に防ぐことが目的です。

④適切です

ストレスチェック制度は、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査及びその結果に基づく面接指導等を内容とする法令に基づく制度です。

これにより、労働者のメンタルヘルスの維持・向上が図られることが期待されます。

⑤適切です

防火管理者は、所定の講習課程を修了するなど一定の資格を有し、防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行できる管理的または監督的な地位にある者です。

防火対象物の管理権原者から選任され、火災の発生を未然に防ぐ役割を担います。

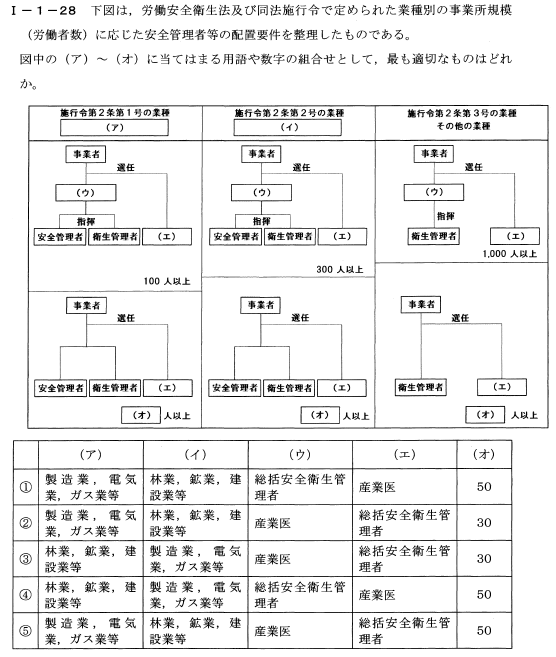

Ⅰ-1-28

【問題】

【解答】④

【解説】安全管理

事業場規模別・業種別安全衛生管理組織 | 労働安全衛生対策 | 林業・木材製造業労働災害防止協会 (rinsaibou.or.jp)

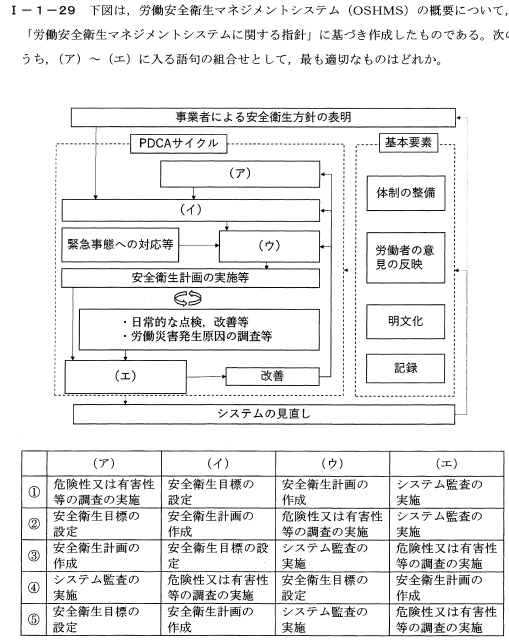

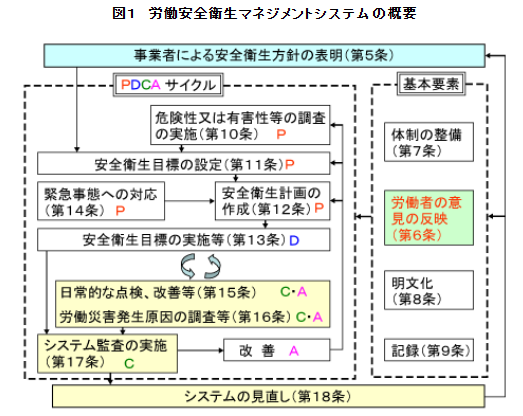

Ⅰ-1-29

【問題】

【解答】①

【解説】安全管理

職場のあんぜんサイト:労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)[安全衛生キーワード] (mhlw.go.jp)

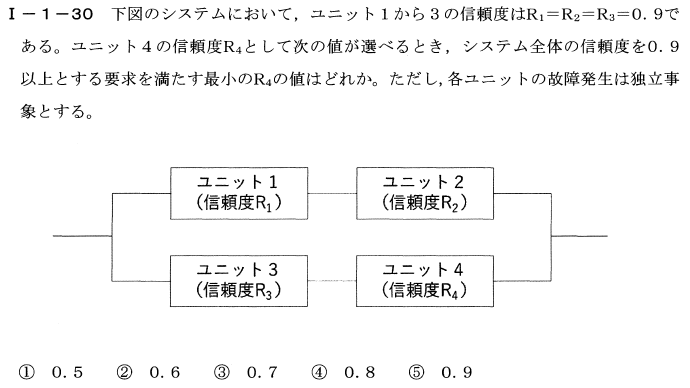

Ⅰ-1-30

【問題】

【解答】②

【解説】安全管理

ユニット1とユニット2は直列、ユニット3とユニット4は直列、そしてそれらは並列に接続されています。

直列接続されたユニットの信頼度は、それらの信頼度の積です。並列接続されたユニットの信頼度は、それらの故障率の積から1を引いたものです。故障率は、信頼度を1から引いたものです。

ユニット1とユニット2が直列接続されているため、その信頼度は R1 * R2 = 0.9 * 0.9 = 0.81 です。

ユニット3とユニット4が直列接続されているため、その信頼度は R3 * R4 = 0.9 * R4 です。

これらの組み合わせが並列接続されているため、システム全体の信頼度Rsは以下の式で求められます。

Rs = 1 – (1 – R12) * (1 – R34) ここで、R12 = 0.81, R34 = 0.9 * R4

システム全体の信頼度が0.9以上となる最小のR4を求めます。

0.9 = 1 – (1 – 0.81) * (1 – 0.9 * R4) 0.1 = (0.19) * (1 – 0.9 * R4) 0.1 / 0.19 = 1 – 0.9 * R4 R4 = (1 – 0.1 / 0.19) / 0.9

R4 = (1 – 0.5263) / 0.9 R4 ≈ 0.5263

しかし、選択肢にこの値は存在しないため、次に高い値を選択します。

答えは ② 0.6 です。これが、システム全体の信頼度を0.9以上とする要求を満たす最小のR4の値です。

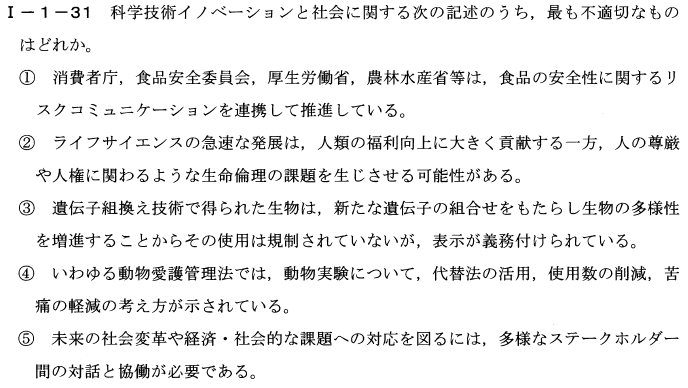

Ⅰ-1-31

【問題】

【解答】③

【解説】安全管理

①適切です

食品安全に関する情報を消費者や関係者に伝え、理解し合うことを目的としたコミュニケーションのことです。消費者庁、食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省などが連携して、食品安全に関する情報の共有や意思疎通を図ることが重要です。遺伝子組み換え食品の場合、消費者が選択する際に適切な情報が提供されることが求められます。

②適切です

ライフサイエンスは、遺伝子組み換え技術を含む生物学や医学の分野での研究を指します。これらの技術は、医療や農業の発展に寄与する一方で、遺伝子操作が人の尊厳や人権に関わる問題を引き起こす可能性があります。例えば、人間の遺伝子操作に関する議論は、倫理的な問題が大きく取り上げられることが多いです。

③不適切です

遺伝子組換え技術は、生物の遺伝子を操作することで新たな特性を持たせることができる技術です。これによって得られた遺伝子組換え生物は、新たな遺伝子の組み合わせを持つことになります。しかし、遺伝子組換え生物の環境への影響や生物多様性への懸念があります。そのため、遺伝子組換え生物の使用は一定の規制があります。例えば、遺伝子組換え作物の栽培については、環境安全性評価が求められます。また、消費者に遺伝子組換え食品に関する情報を提供するため、表示が義務付けられています。これらの規制は、遺伝子組換え技術の利用が持続可能で安全な方法で行われるようにするためのものです。

遺伝子組み換え作物の環境安全性評価 (affrc.go.jp)

④適切です

動物愛護管理法は、動物の適切な取り扱いや保護を目的とする法律です。動物実験については、代替法の活用、使用数の削減、苦痛の軽減の3R原則(Replacement, Reduction, Refinement)が示されています。遺伝子組み換え技術を含む研究においても、動物実験の適切な管理が求められます。

⑤適切です

科学技術イノベーションや社会課題に対処するためには、多様なステークホルダー(関係者)との対話や協力が重要です。遺伝子組み換え技術やGMOに関しても、消費者、研究者、企業、政府など、さまざまな立場の関係者が協力して問題解決に取り組むことが望まれます。

カルタヘナ法(カルタヘナ議定書)は、遺伝子組み換え生物(GMO:Genetically Modified Organism)に関連しています。正式名称は「生物の安全に関するカルタヘナ議定書」で、生物多様性条約の附属文書として2000年に採択されました。

カルタヘナ法は、遺伝子組み換え生物の国際間の移動に関して、人間の健康や生物多様性への潜在的なリスクを管理・低減するための国際的なルールを定めています。また、遺伝子組み換え生物に関するリスク評価やリスク管理の手順、情報交換などが含まれています。

したがって、カルタヘナ法は遺伝子組み換え生物に関連する法律であり、生物の安全性を保護するための国際的な枠組みを提供しています。

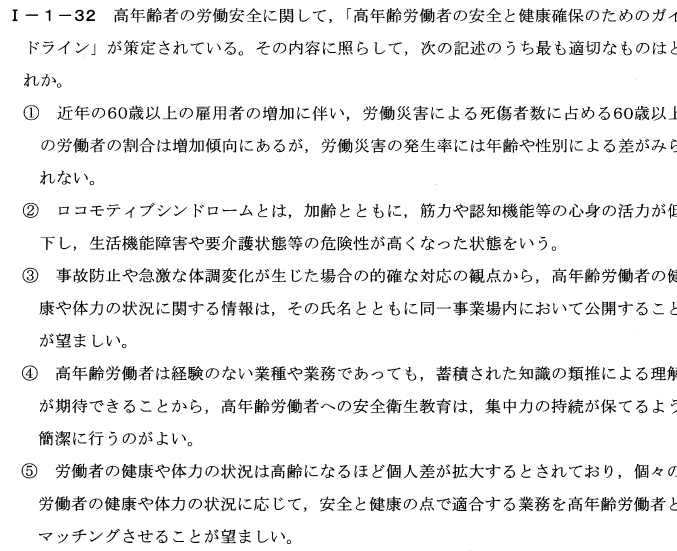

Ⅰ-1-32

【問題】

【解答】⑤

【解説】安全管理

①不適切です

60歳以上の労働者の労働災害による死傷者数の割合が増加傾向にあることを述べていますが、労働災害の発生率に年齢や性別による差がないとしています。

実際には、高齢労働者は若年労働者と比較して事故発生率が高い傾向にあります。

②不適切です

ロコモティブシンドロームは、筋力や認知機能の低下による生活機能障害や要介護状態の危険性が高くなる状態を指しますが、この選択肢では「加齢とともに」と限定しています。

実際には、加齢だけでなく、生活習慣や運動不足なども要因となります。

③不適切です

高年齢労働者の健康や体力の情報を公開することが望ましいと述べていますが、個人情報保護の観点から、氏名と共に公開することは適切ではありません。

④不適切です

高年齢労働者の安全衛生教育について、簡潔に行うことが良いと述べています。

しかし、高年齢労働者に対する教育は、経験や知識を活かして理解できるようにするだけでなく、適切なサポートやガイダンスも重要です。

そのため、この選択肢は適切ではありません。

⑤適切です

「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」では、高齢労働者の健康や体力の状況には個人差が大きくなることが指摘されています。

そのため、高年齢労働者と適切な業務をマッチングさせることで、安全と健康を確保することが重要であるとされています。

個々の労働者の健康や体力に応じた対応が求められるため、この選択肢が最も適切です。

目次やページ先頭に戻る場合は、右下のボタン

R03総監択一式問題(日本技術士会)

R03総監択一式問題 解答(日本技術士会)

【令和3年度 択一式問題】

R03【経済性管理】 第1~8問/40問中

R03【人的資源管理】第9~16問/40問中

R03【情報管理】 第17~24問/40問中

R03【社会環境管理】第33~40問/40問中

【安全管理 択一式問題】

R01【安全管理】 第25~32問/40問中

R02【安全管理】 第25~32問/40問中

R04【安全管理】 第25~32問/40問中

コメント