目次やページ先頭に戻る場合は、右下のボタン

R03総監択一式問題(日本技術士会)

R03総監択一式問題 解答(日本技術士会)

【令和3年度 択一式問題】

R03【経済性管理】 第1~8問/40問中

R03【人的資源管理】第9~16問/40問中

R03【情報管理】 第17~24問/40問中

R03【安全管理】 第25~32問/40問中

【社会環境管理 択一式問題】

R01【社会環境管理】第33~40問/40問中

R02【社会環境管理】第33~40問/40問中

R04【社会環境管理】第33~40問/40問中

Ⅰ-1 必須科目 択一式問題・解答と解説

Ⅰ-1-33

【問題】

【解答】④

【解説】社会環境管理

①適切です

SDGs実施指針改定版は、日本が持続可能な開発目標(SDGs)を達成するための取り組みの方向性を示す中長期的な国家戦略です。

国内外の最新の動向や課題に対応するために、定期的に見直しが行われます。

②適切です

これも適切な記述です。日本では、SDGsの普及と理解を促進するために、さまざまな取り組みが行われています。

ジャパンSDGsアワードは、SDGsに取り組む企業や団体を表彰し、SDGs未来都市は、持続可能なまちづくりを目指す自治体を選定・支援する制度です。

これらの活動を通じて、SDGsの取り組みが広く認知されることを目指しています。

③適切です

SDGsは経済、社会、環境の三つの側面から持続可能性を追求するものであり、これらの相互関連性を理解し、バランスよく取り組むことが重要です。

各目標が相互に関連しているため、一つの目標を達成する取り組みが、他の目標にも影響を与えることがあります。

④不適切です

「新しい公共」とは、複数のセクター(公共、民間、NPO/NGO、市民等)が連携して共通の目的や課題解決に取り組む新しい形態の協働を指す概念であり、地方公共団体の連携組織の総称ではありません。

⑤適切です

近年、SDGsの取り組みや目標が広く認知されるようになっており、特に若年層の間でその認知度が向上しています。

これは、若い世代が持続可能な未来に対する関心が高いことや、教育現場でSDGsが取り上げられる機会が増えていることなどが影響していると考えられます。

若年層のSDGsに対する理解が深まることは、今後の持続可能な社会の実現に向けて重要な要素となります。

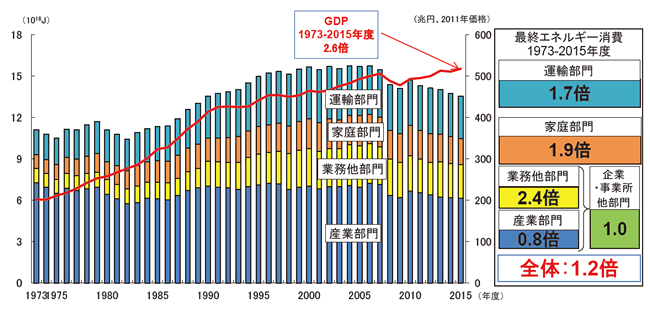

Ⅰ-1-34

【問題】

【解答】⑤

【解説】社会環境管理

第1節 エネルギー需要の概要 │ 資源エネルギー庁 (meti.go.jp)参照

設問は全て確認できます

①不適切です、②不適切です

産業部門は低下、家庭部門、運輸部門は増加

③不適切です

④不適切です

⑤適切です

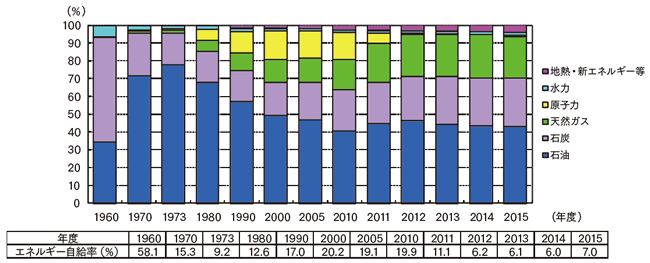

国民生活や経済活動に必要な一次エネルギーのうち、自国内で確保できる比率をエネルギー自給率と言います。

我が国では、高度経済成長期にエネルギー需要量が大きくなる中で、供給側では石炭から石油への燃料転換が進み、石油が大量に輸入されるようになりました。

1960年度には主に石炭や水力など国内の天然資源により58.1%であったエネルギー自給率は、それ以降大幅に低下しました。

石炭・石油だけでなく、石油ショック後に普及拡大した天然ガスは、ほぼ全量が海外から輸入されています。

2014年度は原子力の発電量がゼロになったこともあり、過去最低の6.0%に低下しました。2015年度は新エネルギー等の導入や原子力発電所の再稼働が進み、我が国のエネルギー自給率は7.0% (推計値)となりました。

Ⅰ-1-35

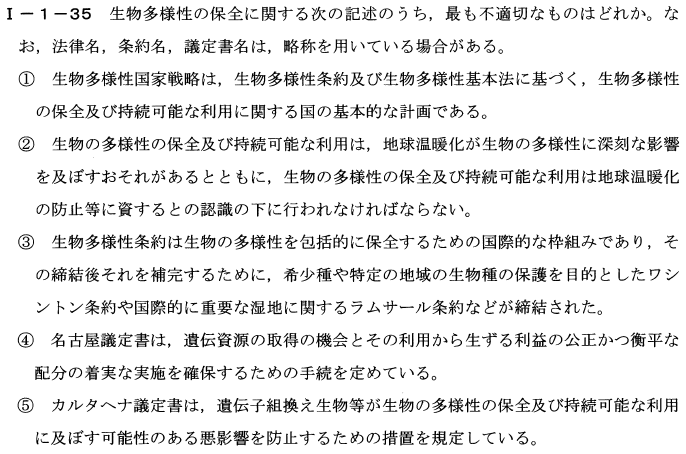

【問題】

【解答】③

【解説】社会環境管理

①適切です

生物多様性国家戦略は、生物多様性条約(Convention on Biological Diversity)と生物多様性基本法に基づいて策定され、生物多様性の保全と持続可能な利用を目指す国の基本計画となっています。

この戦略は、国内の法律や政策を整備し、生物多様性の保全と持続可能な利用を促進するためのガイドラインとして機能しています。

②適切です

地球温暖化は生物多様性に悪影響を与える可能性があり、また生物多様性の保全と持続可能な利用は、気候変動の緩和や適応に役立つという認識のもと、両者は相互に関連して取り組まれるべきです。

生物多様性の保全は、炭素吸収源としての森林や湿地の維持や増加に寄与し、地球温暖化の防止にも効果があります。

③不適切です

実際には、ワシントン条約(CITES)やラムサール条約は、生物多様性条約(CBD)の締結前に存在していました。

ワシントン条約は1973年に締結され、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引を規制することを目的としています。

ラムサール条約は1971年に締結され、国際的に重要な湿地の保全と持続可能な利用を目的としています。

生物多様性条約は1992年に締結され、これらの条約とは別の枠組みで生物多様性の保全、持続可能な利用、遺伝資源の利益配分を目的としています。

④適切です

名古屋議定書(Nagoya Protocol)は、遺伝資源へのアクセスとその利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分を確保するための国際的な枠組みです。

この議定書によって、遺伝資源の提供国と利用国の間で適切な取引が行われ、利益が公正かつ衡平に配分されることが促進されます。

これにより、生物多様性の保全と持続可能な利用が支援され、遺伝資源を利用する研究や産業開発において、国際的な取り決めに従った形で資源が共有されることが目指されています。

⑤適切です

カルタヘナ議定書(Cartagena Protocol on Biosafety)は、遺伝子組み換え生物(GMO)の国境を越える移動や取り扱いが生物多様性や人の健康に与える潜在的なリスクを管理するための国際的な枠組みです。

この議定書は、リスク評価やリスク管理の手続きを規定し、遺伝子組み換え生物の安全な取り扱いを確保することで、生物多様性の保全と持続可能な利用に寄与することを目的としています。

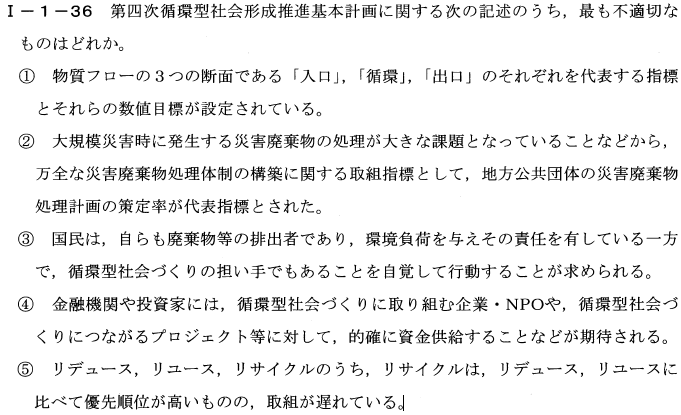

Ⅰ-1-36

【問題】

【解答】⑤

【解説】社会環境管理

①適切です

循環型社会形成推進基本計画では、物質フローの3つの断面(入口、循環、出口)に対して、それぞれ代表的な指標と数値目標が設定されています。

これにより、循環型社会の形成を促進し、環境負荷の低減や資源の効率的な利用を目指すことができます。

②適切です

災害時には大量の廃棄物が発生し、迅速かつ適切な処理が求められます。

そのため、地方公共団体が災害廃棄物処理計画を策定し、万全な体制を整えることが重要です。

この指標によって、地方公共団体が災害廃棄物処理に対してどれだけ取り組んでいるかを把握し、適切な対策が講じられるようになります。

③適切です

国民一人ひとりが廃棄物の排出者であり、環境負荷を与える責任を持っています。

循環型社会の実現には、国民が自らの行動を見直し、環境に配慮した選択をすることが求められます。

個人の行動が積み重なることで、循環型社会への移行が進みます。

④適切です

循環型社会の形成を促進するためには、企業やNPOが環境に配慮した取り組みを行うことが重要です。

金融機関や投資家が、循環型社会づくりに貢献する企業やプロジェクトへの資金供給を行うことで、環境負荷の低減や資源の効率的な利用を促進することができます。

そのため、金融機関や投資家は、循環型社会づくりに関与する企業やプロジェクトを支援することが期待されます。

⑤不適切です

循環型社会の構築においては、「3R」(リデュース、リユース、リサイクル)の原則が重要ですが、その優先順位は、リデュース(削減)が最も優先されるべきで、次にリユース(再利用)、最後にリサイクル(再資源化)となります。

記述⑤は、リサイクルの優先順位が高いと述べていますが、実際にはリデュースとリユースがより優先されるべきです。

リサイクルも重要ですが、まずは廃棄物の生成を削減し、次に再利用ができるものは再利用することが、循環型社会の構築において重要なポイントです。

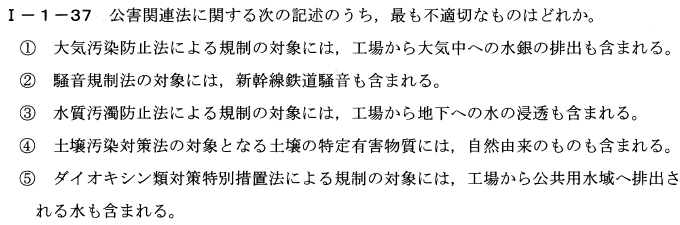

Ⅰ-1-37

【問題】

【解答】②

【解説】社会環境管理

①適切です

含まれます

水銀大気排出対策 | 大気環境・自動車対策 | 環境省 (env.go.jp)

②不適切です

新幹線の騒音は騒音規制法の対象には含まれません。

環境基本法

騒音規制法の概要 | 大気環境・自動車対策 | 環境省 (env.go.jp)

新幹線鉄道騒音に係る環境基準について | 環境省 (env.go.jp)

③適切です

水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について | 法令・告示・通達 | 環境省 (env.go.jp)

④適切です

⑤適切です

ダイオキシン類対策特別措置法の施行について | 法令・告示・通達 | 環境省 (env.go.jp)

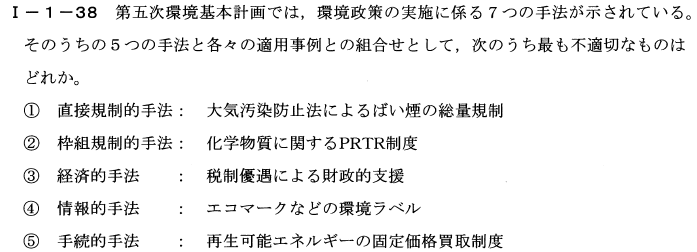

Ⅰ-1-38

【問題】

【解答】⑤

【解説】社会環境管理

①適切です

直接規制的手法は、法律や規則によって汚染物質の排出量や環境への影響を直接制限する手法です。

例として挙げられた大気汚染防止法によるばい煙の総量規制は、大気汚染物質の排出量を制限し、大気環境の保全を図るものです。

②適切です

枠組規制的手法は、環境保全のための一定の枠組みを設け、事業者がその中で自主的に取り組むことを促す手法です。

PRTR(Pollutant Release and Transfer Register)制度は、化学物質の排出量や移動量を事業者が把握し、それを公表することで、環境負荷の低減を目指す制度です。

③適切です

経済的手法は、税制や補助金などの財政的なインセンティブを用いて、環境負荷の低減を促す手法です。

税制優遇による財政的支援は、環境負荷の低い製品や技術の導入を促すために、税制上の優遇措置を提供するものです。

④適切です

情報的手法は、消費者や事業者に環境に関する情報を提供し、環境負荷の低い選択や行動を促す手法です。

エコマークなどの環境ラベルは、製品が一定の環境基準を満たしていることを示すラベルで、消費者が環境に配慮した製品を選ぶ際の判断材料となります。

⑤不適切です

固定価格買取制度は、経済的手法の一つであり、再生可能エネルギーの普及を促進するために、政府が電力会社に対して一定期間、一定の価格で再生可能エネルギーを買い取ることを義務付ける制度です。

これにより、再生可能エネルギーの開発・導入が促進されます。

この制度は、手続的手法ではなく、経済的手法に分類されます。

○直接規制的手法

法令によって社会全体として達成すべき一定の目標と遵守事項を示し、統制的手段を用いて達成しようとする手法。

環境汚染の防止や自然環境保全のための土地利用・行為規制などに効果がある。

○枠組規制的手法

目標を提示してその達成を義務づけ、又は一定の手順や手続を踏むことを義務づけることなどによって規制の目的を達成しようとする手法。

規制を受ける者の創意工夫をいかしながら、定量的な目標や具体的遵守事項を明確にすることが困難な新たな環境汚染を効果的に予防し、又は先行的に措置を行う場合などに効果がある。

○経済的手法

市場メカニズムを前提とし、経済的インセンティブの付与を介して各主体の経済合理性に沿った行動を誘導することによって政策目的を達成しようとする手法。

補助金、税制優遇による財政的支援、課税等による経済的負担を課す方法、排出量取引、固定価格買取制度等がある。直接規制や枠組規制を執行することが困難な多数の主体に対して、市場価格の変化等を通じて環境負荷の低減に有効に働きかける効果がある。

○自主的取組手法

事業者などが自らの行動に一定の努力目標を設けて対策を実施するという取組によって政策目的を達成しようとする手法。

事業者などがその努力目標を社会に対して広く表明し、政府においてその進捗点検が行われるなどによって、事実上社会公約化されたものとなる場合等には、更に大きな効果を発揮する。

技術革新への誘因となり、関係者の環境意識の高揚や環境教育・環境学習にもつながるという利点がある。

事業者の専門的知識や創意工夫をいかしながら複雑な環境問題に迅速かつ柔軟に対処するような場合などに効果が期待される。

○情報的手法

環境保全活動に積極的な事業者や環境負荷の少ない製品などを、投資や購入等に際して選択できるように、事業活動や製品・サービスに関して、環境負荷などに関する情報の開示と提供を進める手法。

環境報告書などの公表や環境性能表示などがその例であり、製品・サービスの提供者も含めた各主体の環境配慮を促進していく上で効果が期待される。

○手続的手法

各主体の意思決定過程に、環境配慮のための判断を行う手続と環境配慮に際しての判断基準を組み込んでいく手法。

環境影響評価の制度や化学物質の環境中への排出・移動量の把握、報告を定めるPRTR制度などはその例であり、各主体の行動への環境配慮を織り込んでいく上で効果が期待される。

○事業的手法

国、地方公共団体等が事業を進めることによって政策目的を実現していく手法。

他の主体に対し何らかの作用を及ぼす手法に対し、この手法は自ら事業を行うことで目的を達成する。

環境基本法は、このほかにも、環境教育・学習等による理解増進など多くを掲げている。

これらは、かつてのように特定の大規模な環境負荷源による環境汚染問題の解決の場合のように、一つの政策手法だけで効果を上げうるものもあった。

しかし、環境・経済・社会の統合的向上に向けた取組を進め、低炭素社会、循環型社会、自然共生社会を同時に実現し、持続可能な社会を目指すべき、という今日の環境政策の課題の解決のためには、かつてと同様に対応することは困難である。

新たな政策実現手法を開発することとともに、これらの多様な政策手法の中から政策目的の性質や特性を勘案しつつ、適切なものを選択し、ポリシーミックスの観点から政策を適切に組み合わせて政策パッケージを形成し、相乗的な効果を発揮させていくことが不可欠である。

本計画に沿って、個々の施策を検討し実施する際には、これらの政策実現手法の適切な組み合わせを考える必要がある。

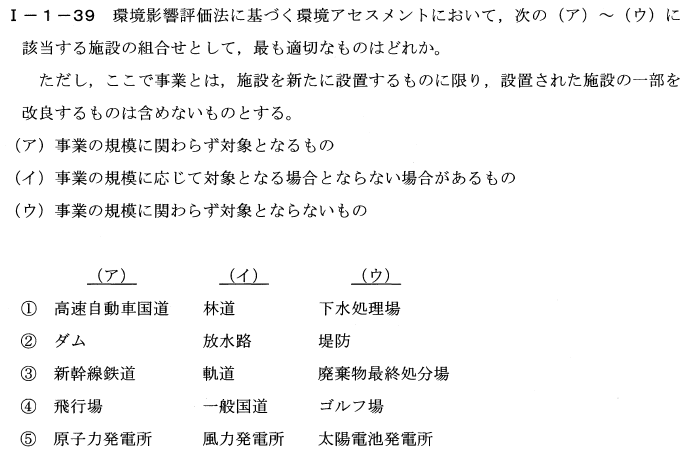

Ⅰ-1-39

【問題】

【解答】①

【解説】社会環境管理

(ア)高速自動車国道 (イ)林道 (ウ)下水処理場

したがって、正しい組み合わせは①です。

(ア)高速自動車国道は、その規模に関わらず、環境影響評価法の対象となります。

(イ)林道は、事業規模や建設地の条件によって、環境影響評価法の対象となる場合とならない場合があります。

(ウ)下水処理場は、環境影響評価法の対象にならないことが一般的です。

ただし、下水処理場の建設や改修に伴う大規模な土地造成等が行われる場合は、環境影響評価法の対象となることがあります。

環境省 環境影響評価情報支援ネットワーク (env.go.jp)

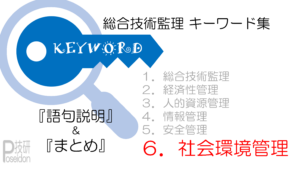

Ⅰ-1-40

【問題】

【解答】③

【解説】社会環境管理

①適切です

環境基本法は、環境保全に関する教育や学習の振興を国の責務とし、国が必要な措置を講じることを規定しています。

これにより、環境教育の推進が法的に支えられています。

②適切です

教育基本法は、教育の目標として、生命を尊重し、自然を大切にし、環境保全に寄与する態度を養うことを明示しています。

これにより、環境教育の重要性が強調されています。

③不適切です

「いわゆる環境教育等促進法」が、専ら学校における環境教育を促進させることを目的とした法律であると述べていますが、実際には学校だけでなく、地域や職場、家庭など様々な場での環境教育の推進を目的としています。

環境教育等促進法は、持続可能な社会の担い手育成の重要性に鑑み、様々な環境教育の場や機会を促進させることを目的としています。

④適切です

高等学校では、環境教育が様々な教科や総合的な学習の時間で実施されています。

これにより、生徒たちは環境問題に関する幅広い知識や意識を身につけることができます。

⑤適切です

日本が提唱したESDは、世界各国で持続可能な開発のための教育を推進することを目指しています。

現在、ユネスコによって「ESD for 2030」という国際的な実施枠組みが採択され、世界各国で取り組みが進められています。

目次やページ先頭に戻る場合は、右下のボタン

R03総監択一式問題(日本技術士会)

R03総監択一式問題 解答(日本技術士会)

【令和3年度 択一式問題】

R03【経済性管理】 第1~8問/40問中

R03【人的資源管理】第9~16問/40問中

R03【情報管理】 第17~24問/40問中

R03【安全管理】 第25~32問/40問中

【社会環境管理 択一式問題】

R01【社会環境管理】第33~40問/40問中

R02【社会環境管理】第33~40問/40問中

R04【社会環境管理】第33~40問/40問中

コメント