目次やページ先頭に戻る場合は、右下のボタンへ

R04総監択一式問題(日本技術士会)

R04総監択一式問題 解答(日本技術士会)

【令和4年度 択一式問題】

R04【人的資源管理】第9~16問/40問中

R04【情報管理】 第17~24問/40問中

R04【安全管理】 第25~32問/40問中

R04【社会環境管理】第33~40問/40問中

【経済性管理 択一式問題】

R01【経済性管理】第9~16問/40問中

R02【経済性管理】第9~16問/40問中

R03【経済性管理】第9~16問/40問中

—

R05【経済性管理】第9~16問/40問中

Ⅰ-1 必須科目 択一式問題・解答と解説

経済性管理(第1~8問/40問中)

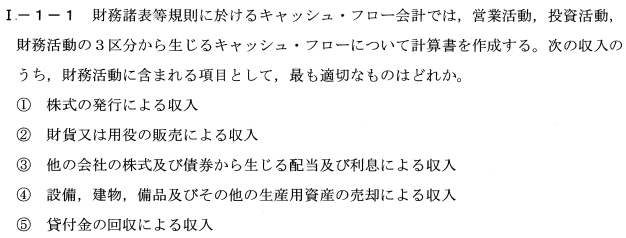

Ⅰ-1-1

【問題】

【解答】①

【解説】経済性管理

①財務活動/②営業活動/③投資活動/④投資活動/⑤投資活動

「営業活動によるキャッシュフローの例」

- 販売した商品やサービスの受取金額

- 買掛金の支払い

- 売掛金の回収

- 給与や賃金の支払い

- 税金や保険料などの支払い

- 広告宣伝費や営業費の支払い

これらは、企業が日常的に行うビジネス活動によって発生する現金の流入・流出を表しています。

「投資活動によるキャッシュフローの例」

- 新しい機械や設備の購入や更新

- 土地や建物の購入や売却

- 子会社や関連会社への出資や買収、売却

- 株式や債券の売買や投資信託への投資

- 物流システムや情報システムなどの技術投資

- 貸付金の実行

これらは、企業が自社の成長や業務改善、新規事業展開などを目的に行う資本支出や投資活動によって生じるキャッシュフローです。

「財務活動によるキャッシュフローの例」

- 株式の発行や償還によるキャッシュフロー

- 債券の発行や償還によるキャッシュフロー

- 長期借入金の返済や増加によるキャッシュフロー

- 短期借入金の返済や増加によるキャッシュフロー

- 自己資本の増減によるキャッシュフロー

- 配当金の支払いや受取によるキャッシュフロー

- 決算調整によるキャッシュフロー

これらの活動は、企業が資金調達を行ったり、自己資本の構成を変えたりする場合に発生します。

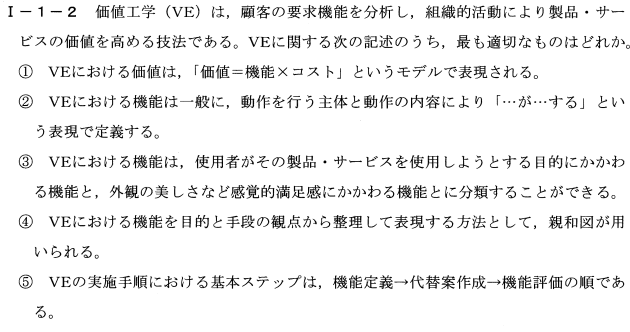

Ⅰ-1-2

【問題】

【解答】③

【解説】経済性管理

①不十分です。

価値工学において価値を表す式として一般的に使用される式であり、正しい記述です。

ただし、価値は単に「機能×コスト」という式で表現されるだけでなく、使用者や市場の視点、競合製品の状況など多くの要因が考慮されています。

②不十分です。

価値工学(Value Engineering, VE)における機能の定義は、「動作を行う主体」と「動作の内容」による「…が…する」という表現で定義するというのは、一般的な定義方法の1つです。しかし、この方法にはいくつかの問題点があります。

まず第一に、この定義方法は、機能が提供する本質的な価値を表現するには不十分です。製品やサービスが提供する価値は、単に何が行われるかではなく、それがなぜ重要であるかに関する情報も含まれるためです。

第二に、この定義方法は、機能が持つ代替可能性を考慮していません。つまり、同じ「…が…する」という表現で定義された機能が異なる製品やサービスで使用される場合、それらが本質的に同じものであるかどうかは明確ではありません。

第三に、この定義方法は、製品やサービスが提供する機能を解明するだけでなく、その機能がどのように実現されるかに関する情報を提供していません。

つまり、製品やサービスが提供する機能が、どのような技術やプロセスに依存するかを把握することができません。

以上の理由から、価値工学における機能の定義には、製品やサービスが提供する本質的な価値を表現するだけでなく、代替可能性を考慮し、実現方法に関する情報を提供する必要があります。

③最も適切です。

「VEは、製品やサービスの品質を低下させることなく、コストを削減することができる」という記述が最も適切です。

価値工学は、製品やサービスをより効果的かつ効率的に提供するために、その製品やサービスに関するすべての機能を分析する方法です。

このプロセスにより、コストを削減し、製品やサービスの品質を維持することができます。

価値工学は、問題を特定し、問題解決のための新しいアプローチを提供することによって、企業が顧客ニーズに合わせて製品やサービスを設計し、製造、提供するための最適な方法を見つけるのを支援します。

しかし、価値工学は製品やサービスの品質を低下させることはありません。

価値工学は、製品やサービスのコストを削減するために、機能の削減、部品の変更、プロセスの再設計、生産の合理化などの方法を使用しますが、これらの変更は製品やサービスの品質を低下させることはありません。

④不適切です。

親和図の説明ではなく、二元法の説明です。

⑤不適切です。

正しい順序は、以下の通りです。

- 情報収集:製品やサービスに関する情報を収集します。

- 機能分析:製品やサービスに関するすべての機能を分析し、機能の目的と詳細を定義します。

- 代替案作成:より効率的かつ効果的な代替案を提案します。

- 機能評価:提案された代替案の機能を評価し、最適な代替案を選択します。

- 代替案実行:最適な代替案を実行します。

したがって、⑤ VEの実施手順における基本ステップは、「機能定義→代替案作成→機能評価の順」ではありません。機能定義は機能分析の中で行われます。VEの手順は、最初に情報を収集して、次に機能を分析して、代替案を作成し、評価して、最終的に実行することで、製品やサービスの品質を改善することを目的としています。

「親和図と二元法に違い」

親和図と二元法は、機能を整理する手法の一つである点は共通していますが、以下に違いがあります。

親和図:多数の機能を複数のグループに整理して分類する手法であり、関連性のある機能を同じグループに分類することで、機能の整理や改善の方向性を把握するために使用されます。

二元法:機能を「目的」と「手段」の2つの要素に分類し、目的に必要な機能を最適化し、手段に必要な機能を最小限に抑えることができる手法です。機能を目的と手段に分けることにより、目的に必要な機能を明確にし、手段に必要な機能を削減することができます。

また、親和図は、機能の整理や改善の方向性を把握するために使用される一方で、二元法は、具体的な改善策を検討するために使用されます。

したがって、親和図と二元法は、機能を整理する手法としては異なる手法ですが、それぞれの手法は、製品やサービスの改善やコスト削減に有効な手法として、価値工学や品質機能展開などの手法で広く用いられています。

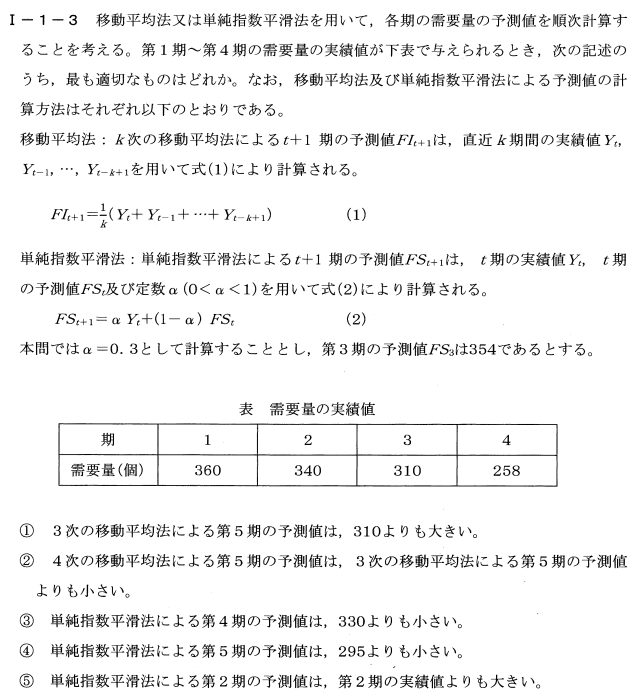

Ⅰ-1-3

【問題】

【解答】⑤

【解説】経済性管理

①×:1/3×(258+310+340)=302.7 ・・・ 310より小さいので×

②×:1/4×(258+310+340+360)=317.0 ・・・ 3次の移動平均法による第5期の予測値よりも大きいので×

③×:0.3×310+(1-0.3)×354=340.8 ・・・ 330より大きいので×

④×:0.3×258+(1-0.3)×340.8=315.96 ・・・ 295より大きいので×

⑤〇:(354-0.3×340)/0.7=360 ・・・ 340より大きいので〇

計算通りで答えが出ます。

⑤については、与式から算出可能です

①~④が単純計算で確認できるので、⑤〇が得られます。

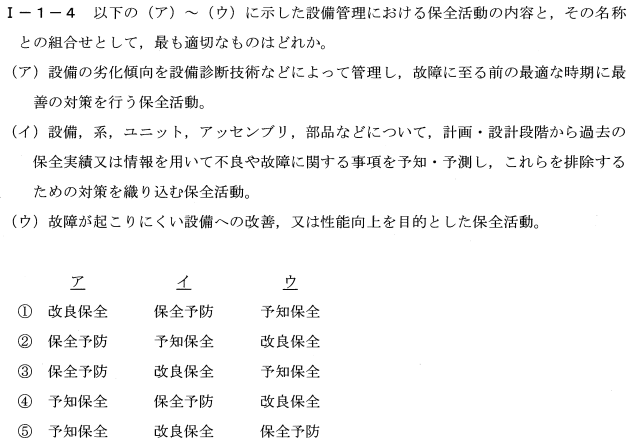

Ⅰ-1-4

【問題】

【解答】④

【解説】経済性管理

(ア)設備の劣化傾向を設備診断技術などによって管理し,故障に至る前の最適な時期に最善の対策を行う保全活動。

→予知保全

(イ)設備,系,ユニット,アッセンブリ,部品などについて,計画・設計段階から過去の保全実績又は情報を用いて不良や故障に関する事項を予知・予測し,これらを排除するための対策を織り込む保全活動。

→保全予防

(ウ)故障が起こりにくい設備への改善,又は性能向上を目的とした保全活動。

→改良保全

「保全予防と改良保全の違い」

保全予防は、保全活動を実施することによって故障やトラブルの発生を未然に防止することを目的としています。

具体的には、定期的な点検やメンテナンス、オペレーターの適切な操作や維持管理などを行うことが含まれます。

一方、改良保全は、既に発生した故障やトラブルに対して、設備やシステムの改良や改善を行うことを目的としています。

具体的には、故障原因の分析や不良箇所の改修、新たな技術や設備の導入などが含まれます。

両者は、予防的な観点から保全活動を実施する点では共通していますが、対象となる故障やトラブルに対するアプローチ方法に違いがあります。

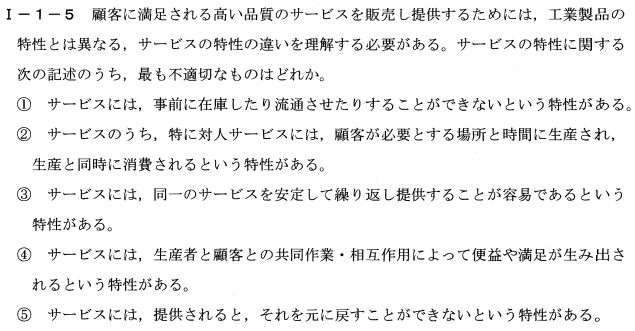

Ⅰ-1-5

【問題】

【解答】③

【解説】経済性管理

①適切です。

サービスは、事前に在庫を確保しておいたり、流通させたりすることができないため、需要に応じて生産されるという特性があります。

この点は、サービスの特性の一つとして広く認識されています。

②適切です。

対人サービスには、顧客が必要とする場所や時間に生産され、サービスの提供過程で消費されるという特性があります。

例えば、美容院や飲食店、医療機関などのサービスに当てはまります。

顧客が必要とする時間や場所にサービスを提供できるかどうかが、そのサービスの満足度や評価に大きな影響を与えることがあります。

したがって、この点はサービスの特性の一つとして広く認識されています。

③不適切です。

サービスの提供には、人的要因が大きく関与するため、同一のサービスを安定して繰り返し提供することが難しい場合があります。

例えば、サービス提供者の技術的なスキルや経験、ユーザーのニーズや要望の変化などが、サービス提供の安定性に影響する可能性があります。

したがって、同一のサービスを安定して繰り返し提供することが容易であるという特性は、サービスの特性には含まれません。

④適切です。

サービスには、生産者と顧客との相互作用が生じるため、両者の間で共同作業やコミュニケーションが行われ、その結果として便益や満足が生み出されるという特性があります。

例えば、カスタマーサポートやコンサルティング、教育などのサービスにおいて、生産者と顧客との双方向のコミュニケーションが非常に重要であることが知られています。

したがって、この点はサービスの特性の一つとして広く認識されています。

⑤適切?不適切?

サービスによっては、提供後にその結果を元に戻すことができる場合があります。

例えば、補償を受けることができる商品保証や、キャンセル可能な予約サービスなどが挙げられます。

したがって、この点はサービスの特性には含まれません。

③については、そのまま納得できる説明はできますが、⑤については、サービスの内容によっては、適切・不適切は分かれるところと思われます。問題は、「最も不適切なもの」を聞いていますので、③です。

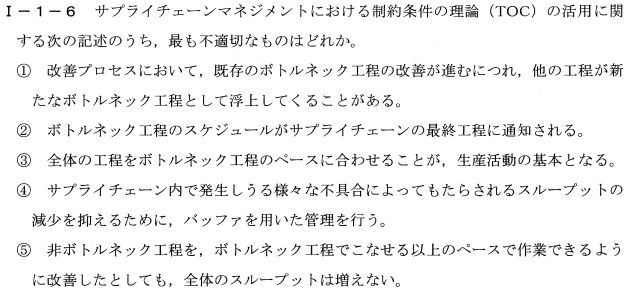

Ⅰ-1-6

【問題】

【解答】②

【解説】経済性管理

①適切です。

制約条件の理論において、ボトルネック工程が変化することがあるため、改善プロセスにおいては既存のボトルネック工程に対する改善を継続的に行い、新たなボトルネック工程が生じた場合には対処する必要があります。

ボトルネック工程が変化する理由として、改善によって生産能力が向上し、従来はボトルネックであった別の工程が新たなボトルネックとなる場合や、需要の変化によって生産ラインの構成が変わる場合などが挙げられます。

②不適切です。

制約条件の理論において、ボトルネック工程のスケジュールがサプライチェーン内の最終工程に通知されるわけではありません。

TOCでは、ボトルネック工程を最適化し、そのスケジュールを基準にしてサプライチェーン全体の生産計画を策定することが重要です。

ボトルネック工程の生産能力を把握し、ボトルネックに対する改善策を検討することで、サプライチェーン全体の生産性向上を図ります。

③適切です。

サプライチェーン内の生産プロセスにおいて、ボトルネック工程を中心に生産スケジュールを作成し、生産能力を最大限に引き出すことがTOCの基本的なアプローチです。

補足:全体の工程をボトルネック工程のベースに合わせることが生産活動の基本となるわけではありません。

実際には、ボトルネック工程の生産速度に合わせて、ボトルネックでない工程の生産量を調整したり、生産プロセス全体の改善を行うことで、全体の生産性を向上させることが重要です。

④適切です。

サプライチェーン内でのスループットの減少を防ぐために、制約のある工程にバッファを設置することがTOCの一つの手法です。

⑤適切です。

非ボトルネック工程を改善しても、ボトルネック工程の生産量によって全体のスループットが決まるため、ボトルネック工程が改善されなければ全体のスループットは改善されないことがあります。

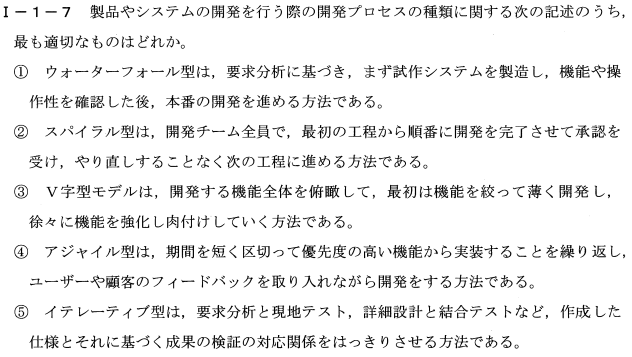

Ⅰ-1-7

【問題】

【解答】④

【解説】

①不適切です。

ウォーターフォール型は、各段階を直列に進める開発プロセスであり、各段階が終わった後に次の段階に進むため、途中で戻ることができない特徴があります。

最初に試作システムを製造することはありません。

②不適切です。

正しくは「スパイラル型は、リスクの特定と評価を重視し、開発を進めながら評価を行い、次の段階に進むことを決定する方法である。」です。

③不適切です。

正しくは、V字型モデルは開発の段階とテストの段階が対になっていることが特徴であり、開発の段階で行った設計・開発がテストの段階で検証され、仕様通りに動作しているか確認されるという、徐々に細部に入っていく方法です。

④ 適切です。

アジャイル型は、期間を短く区切って優先度の高い機能から実装することを繰り返し、ユーザーや顧客のフィードバックを取り入れながら開発をする方法である。

⑤不適切です。

V字型モデルの説明です。

「イテレーティブ型とV字型モデルの違い」③&⑤

主に開発プロセスの進め方にあります。

イテレーティブ型は、短期間のスプリント(開発サイクル)を繰り返しながら、製品の試作・評価・改善を進めていく手法です。要求分析、設計、開発、テストの各フェーズを、スプリントごとに繰り返し行うことで、ユーザーのフィードバックを取り入れながら、進化的に開発を進めることができます。

一方、V字型モデルは、要求分析・設計・開発・テストなどの各工程を、段階的に実施していく手法です。開発の進行に従って、段階的に要求分析の詳細化・設計の詳細化・開発・テストを行い、最終的に製品を完成させます。V字型モデルでは、各工程ごとに前段階の成果物の検証を行うため、品質を保証しやすいという利点があります。

「アジャイル型」

ソフトウェア開発プロセスの一つで、要求定義、設計、開発、テストの各フェーズを短いイテレーション単位で繰り返し行い、開発中に得られたフィードバックを即座に取り入れながら柔軟に進めていく手法です。アジャイル開発では、開発チーム、顧客、利害関係者が密接に連携し、柔軟性と迅速な対応力を重視します。この手法は、ビジネス環境の急速な変化に対応できる反面、要件定義が不明確な場合や、規模の大きい開発プロジェクトでは適用しづらい場合があります。

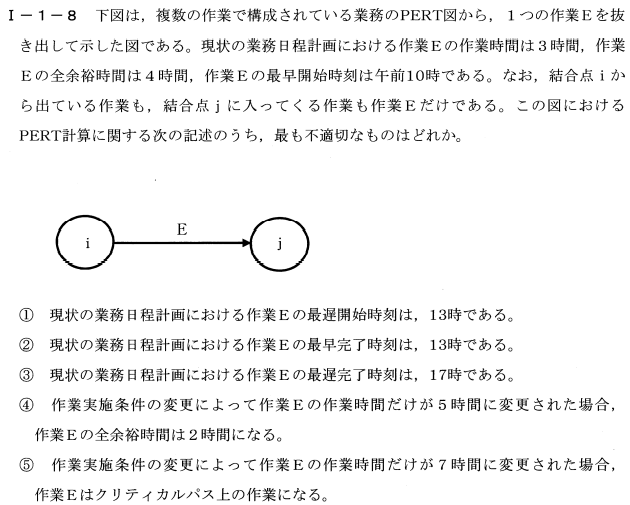

Ⅰ-1-8

【問題】

【解答】①

【解説】経済性管理

① 現状の業務日程計画における作業Eの最遅開始時刻は,13時である。が最も不適切な記述です。

作業Eの最早開始時刻は午前10時であり、作業Eの作業時間が3時間であるため、最早完了時刻は13時となります。ただし、余裕時間が4時間あるため、最遅完了時刻は17時となります。

目次やページ先頭に戻る場合は、右下のボタンへ

R04総監択一式問題(日本技術士会)

R04総監択一式問題 解答(日本技術士会)

【令和4年度 択一式問題】

R04【人的資源管理】第9~16問/40問中

R04【情報管理】 第17~24問/40問中

R04【安全管理】 第25~32問/40問中

R04【社会環境管理】第33~40問/40問中

【経済性管理 択一式問題】

R01【経済性管理】第9~16問/40問中

R02【経済性管理】第9~16問/40問中

R03【経済性管理】第9~16問/40問中

コメント