目次やページ先頭に戻る場合は、右下のボタン

R04総監択一式問題(日本技術士会)

R04総監択一式問題 解答(日本技術士会)

【令和4年度 択一式問題】

R04【経済性管理】 第1~8問/40問中

R04【人的資源管理】第9~16問/40問中

R04【情報管理】 第17~24問/40問中

R04【社会環境管理】第33~40問/40問中

【安全管理 択一式問題】

R01【安全管理】 第25~32問/40問中

R02【安全管理】 第25~32問/40問中

R03【安全管理】 第25~32問/40問中

Ⅰ-1 必須科目 択一式問題・解答と解説

安全管理(第25~32問/40問中)

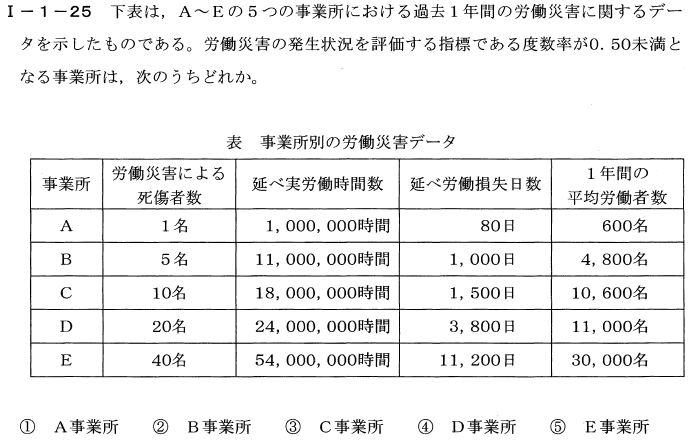

Ⅰ-1-25

【問題】

【解答】②

【解説】安全管理

度数率とは、ある期間(通常は1年間)における労働災害の発生件数を労働時間や従業員数などの指標で除して、その値に1,000,000を掛けたものです。単に労働災害の発生件数を示すのではなく、発生件数を労働時間や従業員数に対して標準化した指標であり、企業間や業種間の比較に有用です。

度数率 = (労働者による死傷者数÷延べ実労働時間数) × 1,000,000

一方、強度数(Incidence Rate)は、ある期間において、ある労働災害の発生件数を、ある期間あたりの労働者数で除して、その値に1,000を掛けたものです。度数率と似ていますが、強度数はあくまである労働災害の発生状況を示す指標であり、全体的な労働災害の発生状況を評価するためには、複数の労働災害に対して強度数を求める必要があります。

強度数 = (延べ労働損失日数÷ 延べ実労働時間数) × 1,000

度数率と強度数は、どちらも労働災害の発生状況を評価する指標ですが、標準化する対象が異なります。度数率は労働時間や従業員数を対象として標準化しており、企業間や業種間の比較に適しています。一方、強度数は労働者数を対象として標準化しており、ある労働災害に対する発生状況を評価することに適しています。

Ⅰ-1-26

【問題】

【解答】④

【解説】安全管理

①適切です。

不安全行動には、意図的でないものと意図的なものがあります。

意図的でない不安全行動は、作業者が安全な方法で作業を行いたいと思っているにもかかわらず、技能不足や注意不足などによって危険を引き起こす場合があります。

一方、意図的な不安全行動は、安全な手順を守らずに作業を行うことで、生産性を優先したり、手間を省くために危険を冒したりする場合があります。

このように、不安全行動はその性質によって大別できるため、この記述は適切であるといえます。

②適切です。

労働災害が発生する原因は、単一の要因ではなく、複数の要因が絡み合っていることが多いため、多面的に考える必要があります。

例えば、労働者の不安全行動だけでなく、作業環境の欠陥や不適切な機械や物の使用も労働災害の原因となることがあります。

また、労働災害は、職場の安全管理や安全教育の不十分さ、作業プロセスの問題、職場のストレスや疲労などの要因からも引き起こされることがあります。

従って、労働災害の発生原因を総合的に分析し、対策を講じる必要があります。

③適切です。

労働災害の発生原因を考える上で一般的に言われていることですが、それに合わないことも考えられます。

「大部分は」と断りが入っているので、概ねあっていると言えます。

労働災害は、単一の原因ではなく、複数の要因が重なり合って発生することが多いため、単純に不安全行動と不安全状態の重なり合いだけで説明できるわけではありません。

労働災害の原因を特定し、適切な対策を講じるには、詳細な分析が必要とされます。

そのため、この記述は不適切であるといえます。

④最も不適切です。

問題は、労働災害に関するものです。

作業者がその場にいないので、事故は起きても労働災害は起きないということです。

爆発などは?とも思いましたが、それでもその影響が及ぶ範囲にいないのであれば、やはり労働者には怪我も負わないので、労働災害になりません。

という理屈になると思いますが、いまいち釈然としませんでした。

他の選択肢が、適切であることと、問題が「最も不適切」という問いなので、受け入れることにしました。

「労働災害」「不安全状態」は以下のとおりです。

「労働災害」とは、業務が原因で労働者が負傷したり病気になったりすることをいいます。

具体的には、「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡すること(労働安全衛生法第2条第1項第1号)」をいいます。

「不安全状態」とは、就業中に使用する設備、機械、器具、工具等や、就業場所の作業環境などの、「物の面」で、各々の危険・有害性(要因)に対する安全が確保されていない「状態」をいいます。

⑤適切です。

労働災害は、労働者が職務上の行動や状況によって健康を害することを指し、その原因となる要因は、建設物や設備、原材料、ガス等の職場環境の問題や、作業行動その他業務による要因が挙げられます。

労働者が負傷したり、疾病にかかったり、死亡することを労働災害と定義しているため、この記述は適切であるといえます。

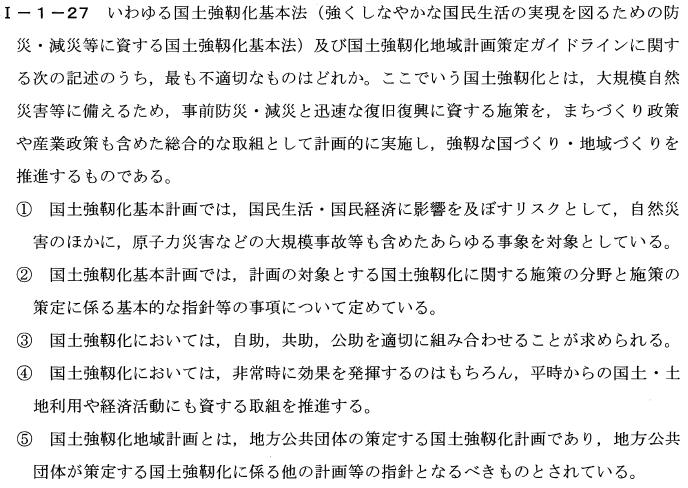

Ⅰ-1-27

【問題】

【解答】①

【解説】安全管理

①不適切です。

国土強靭化基本計画は、大規模自然災害を中心に対策を策定することが目的とされています。

原子力災害や社会インフラの停止、社会秩序の混乱、テロ、サイバー攻撃、人為的事故や災害についても言及されていますが、それらに対する具体的な対策が策定されているわけではありません。

よって、「あらゆる事象を対象としている」とは言い切れず、大規模自然災害を中心とした対策を目的としているという点が重要になります。

②適切です。

国土強靭化基本計画は、国土強靭化に関する施策の分野と施策の策定に係る基本的な指針等の事項を定めています。

具体的には、都市計画、建築基準法、土木・交通施設、防災・減災施策、情報通信施策、産業政策等の分野を対象に、総合的かつ計画的な取り組みを行うことが求められています。

また、施策の策定にあたっては、地域の特性やリスク、被害予測などを踏まえ、包括的かつ効果的な施策を策定するための指針等も定められています。

③適切です。

国土強靭化において、自助、共助、公助はそれぞれ異なる立場や役割を持ち、互いに補完しあって、効果的な対策を行うことが求められています。

「自助」とは、個人や地域が自らのリスクに対し、十分な認識と備えを行い、災害発生時には自己防災・避難を行うことを指します。

「共助」とは、地域住民が協力して、災害時における情報の共有や協力・支援体制の確立を行うことを指します。

「公助」とは、国や自治体が災害時において、適切な指導や支援を行うことを指します。

これら3つのアプローチを適切に組み合わせることで、地域全体で災害リスクに備え、早期かつ迅速な復旧・復興を目指すことができます。

④適切です。

国土強靭化は、災害が発生したときだけでなく、事前のリスクマネジメントや持続的なまちづくり、地域振興、経済発展など、平時からの国土・土地利用や経済活動にも資する取組を推進することが求められています。

具体的には、土地利用や建築基準、都市計画、インフラ整備、災害防止、防災・減災施策、情報通信技術の活用など、あらゆる分野で国土強靭化を推進することが必要です。

その結果、災害に強い地域や国づくりが進み、経済発展や安定的な国民生活を実現することができます。

⑤適切です。

国土強靭化地域計画は、地方公共団体が策定する国土強靭化計画のうち、地方公共団体が担当する地域において、国土強靭化に係る取り組みを具体的かつ総合的に計画するものです。

地方公共団体は、国土強靭化地域計画を策定することで、地域のリスクや脆弱性の把握、防災・減災施策の立案や施行、住民や事業者の協力体制の構築など、総合的かつ持続的な国土強靭化の推進を図ることができます。

また、国土強靭化地域計画は、国土強靭化に係る他の計画等の指針となることが期待されています。

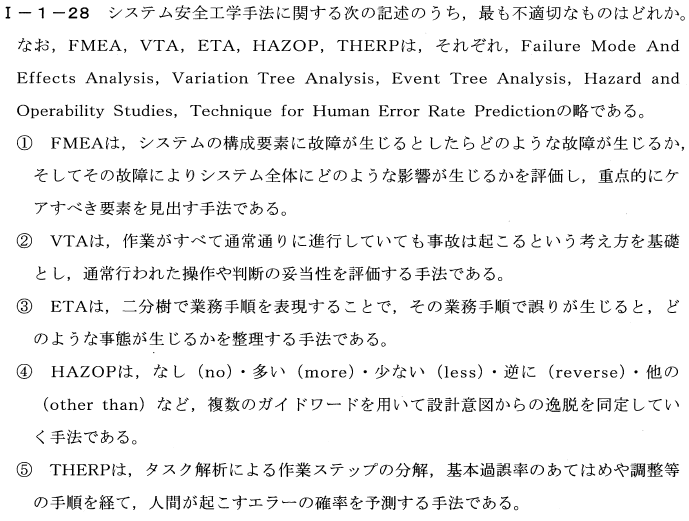

Ⅰ-1-28

【問題】

【解答】②

【解説】安全管理

①適切です。

FMEAは、システムや製品の構成要素に潜在的な故障モードを識別し、それらがどのような影響をもたらす可能性があるかを評価するために使用されます。

評価されたリスクに基づいて、改善策を策定することができます。

また、FMEAは製品の設計段階で使用されることが多く、将来的な問題を事前に特定するために役立ちます。

FMEA(Failure Mode and Effects Analysis)「障害モードおよび影響分析」

②最も不適切です。

HFACSのこと

HFACS(Human Factors Analysis and Classification System) と VTA (Variation Tree Analysis) は、両方とも安全工学の分野で使用される手法ですが、本質的に異なるアプローチを持っています。

そのため、混同される可能性があります。

VTAは、システムの失敗を引き起こす可能性のある変動要因を評価し、それに対するリスクを評価するための手法です。

一方、HFACSは、事故やインシデントの原因となる人間の誤りや判断ミスなどの人間要因を分析する手法です。

VTAはシステムの特定の部分に焦点を当て、変動要因に基づいてシステムのリスクを評価しますが、HFACSは人間の誤りや判断ミスに焦点を当て、その原因を特定することで、将来の事故を予防することを目的とします。

したがって、これらの手法は本質的に異なるアプローチを持っているため、混同されることは少ないと思われます。

ただし、これらの手法を混同することは、適切な評価や対策の実施に影響を与える可能性があるため、正確な手法の選択と使用が重要です。

VTA(Variation Tree Analysis)「バリエーションツリー分析」

HFACS(Human Factors Analysis and Classification System)「人間要因分析と分類システム」

③適切です。

ETA (Event Tree Analysis) は、ある特定のイベントが起こった場合に、そのイベントから引き起こされる他のイベントやシステムの状態の変化を評価する手法です。

ETAは、大規模なシステムの分析に適しており、複数の障害が同時に発生した場合のリスクを評価することができます。

ETAでは、特定のイベントが発生した場合に、そのイベントが引き起こす可能性のある他のイベントやシステムの状態を示すイベントツリーを作成します。

その後、各イベントに対して、そのイベントが発生する可能性やその結果として引き起こされる他のイベントの発生確率を評価します。

このようにして、システムの特定のイベントが発生した場合のリスクを定量的に評価することができます。

ETAは、原子力発電所や航空機など、高度に複雑なシステムの安全性評価に広く使用されています。

ETA (Event Tree Analysis) 「イベントツリー分析」

④適切です。

HAZOPは、プラントやシステムの設計段階で、異常状態が生じた場合の危険性を評価するための手法です。

HAZOPは、異常事象が発生する原因となる要因を識別し、その結果としてシステムに生じる可能性のある危険を評価するために使用されます。

HAZOPでは、プロセスの設計意図から逸脱する可能性のある領域を特定するため、一般的に “何が起こるか” を表すガイドワード(例えば、”No”, “More”, “Less”, “Reverse”, “Other than” など)を使用します。

これらのガイドワードは、異常事象が発生した場合にシステムにどのような影響を及ぼすかを評価するために使用されます。

つまり、HAZOPは、設計段階でシステムに潜在的な危険がないかを評価するために使用され、異常状態の原因を識別し、システムに生じる可能性のある危険を評価するための手法です。

HAZOP(Hazard and Operability Studies)「危険度及び可操作性の研究」

⑤適切です。

THERPは、タスク解析によって作業ステップを分解し、人が作業を行う過程で起こりうるエラーの種類や頻度を評価することによって、人為的なエラーの発生確率を予測する手法です。

THERPでは、基本過誤率と呼ばれる人がある作業を行う際に犯す可能性のあるエラーの種類や頻度を事前に決定し、タスク解析結果に基づいてこれらの基本過誤率を適用することで、人為的なエラーの発生確率を予測します。

ただし、THERPは単一のヒューマンエラーレート予測手法であるため、他の手法と組み合わせて使用することが推奨されます。

また、THERPは、あくまで人間のエラー率を予測する手法であり、他の要因(例えば、設計上の欠陥、物理的な障害、作業環境の問題など)によるシステムの失敗を評価するためには適していない場合があります。

したがって、THERPは、人間のエラー率を予測するための一つの手法であり、システム全体の安全性評価には、他の手法と組み合わせて使用することが必要です。

THERP (Technique for Human Error Rate Prediction) 「ヒューマンエラーの発生率予測法」

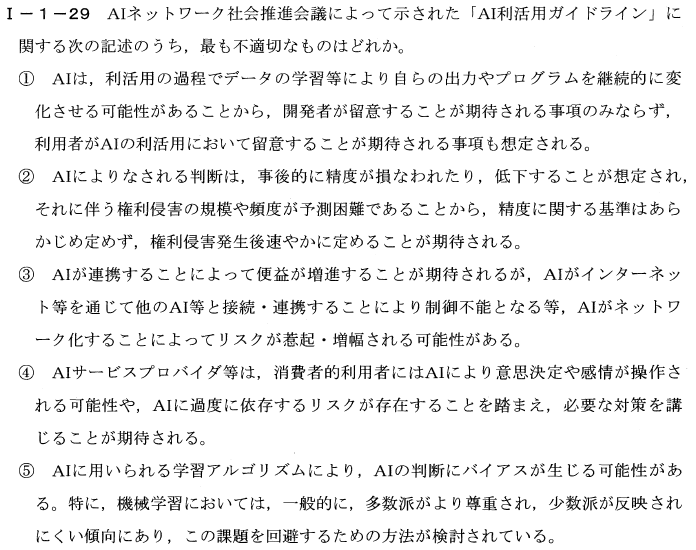

Ⅰ-1-29

【問題】

【解答】②

【解説】

①適切です。

AIは、学習によって自らの出力やプログラムを継続的に変化させる可能性があるため、開発者だけでなく利用者もAIの利活用において留意すべき事項があることが期待されます。

利用者が留意すべき事項としては、以下のようなものが挙げられます。

- AIが出力した結果が正しいかどうかを確認すること。

- AIが適切に学習しているかどうかを定期的に確認し、必要に応じて再学習を行うこと。

- AIが出力した結果を、そのまま利用するのではなく、人間の判断を加えて適切な対応を行うこと。

- AIが利用するデータが正確であることを確認すること。

- AIが出力した結果に基づいて行動する場合には、その結果に責任を持つこと。

以上のように、AIの利活用には、開発者だけでなく利用者も留意すべき事項があります。

これらの事項を遵守することにより、AIの利活用に伴うリスクを最小限に抑えることができます。

②最も不適切です。

「AI利活用ガイドラインJ」において示されている内容に一部重複していますが、一部不適切な表現が含まれています。正確には次のように言い換えることができます。

AIによる判断は、事後的に精度が低下することが想定されるため、完全な精度基準をあらかじめ定めることが困難であることがあります。

そのため、AIによる判断が権利侵害を引き起こした場合には、速やかに適切な精度基準を定めることが期待されます。

また、AIによる判断が権利侵害を引き起こす可能性がある場合には、AIの適切な設計・開発・運用を行い、権利侵害を最小限に抑えることが求められます。

具体的には、適切なデータの収集や処理、モデルの開発や検証、利用者への説明やフィードバックの収集などが必要です。

以上のように、AI利活用においては、権利侵害を予防するために適切な設計・開発・運用が求められるとともに、権利侵害が発生した場合には速やかに適切な対応を講じることが重要です。

③適切です。

AIがインターネット等を通じて他のAI等と接続・連携することにより、制御不能となる等のリスクが生じる可能性があります。

また、AIがネットワーク化することによって、リスクが惹起・増幅される可能性があります。

例えば、複数のAIが相互に影響し合って意図しない行動を起こすことがあるため、個々のAIのみでなく、ネットワーク全体を把握したリスク評価や適切なセキュリティ対策が必要となります。

一方で、AIが連携することによって便益が増進することが期待されます。

例えば、異なる分野のAIが連携することで、より高度な問題解決が可能となったり、AIの利便性が向上する可能性があります。

しかし、その際にもリスクを適切に評価し、適切な管理・運用を行うことが求められます。

以上のように、AIが連携することによって生じるリスクを適切に評価し、適切な管理・運用を行うことが重要です。

④適切です。

AIサービスプロバイダ等は、消費者的利用者に対して、AIにより意思決定や感情が操作される可能性があることや、AIに過度に依存することによるリスクが存在することを説明し、必要な対策を講じることが期待されます。

例えば、AIによる判断の根拠を説明したり、AIによる判断が誤りであった場合の再評価・再判断の手順を示したり、適切なフィードバックを収集する仕組みを整えることが求められます。

また、消費者的利用者に対して、AIの利用目的や範囲、精度や信頼性、プライバシー保護の仕組みなどを適切に説明することが必要です。

消費者的利用者が自己の意思でAIを活用するためには、十分な理解が必要であり、AIサービスプロバイダ等はその説明責任を果たすことが求められます。

以上のように、AIサービスプロバイダ等は、消費者的利用者に対して、適切な説明と対策を講じることが求められます。

⑤適切です。

AIに用いられる学習アルゴリズムにより、AIの判断にバイアスが生じる可能性があります。特に、機械学習においては、多数派がより尊重され、少数派が反映されにくい傾向があります。

これは、学習データが偏っている場合や、アルゴリズムの設計や評価指標によるものです。

このような問題を回避するためには、適切な学習データの収集や、アルゴリズムの設計において多様性を重視することが求められます。

また、AIの判断結果において、バイアスの有無を評価するための指標や、バイアスを排除するための調整方法が検討されています。

以上のように、AIに用いられる学習アルゴリズムによって生じるバイアスの問題を適切に認識し、適切な対策を講じることが求められます。

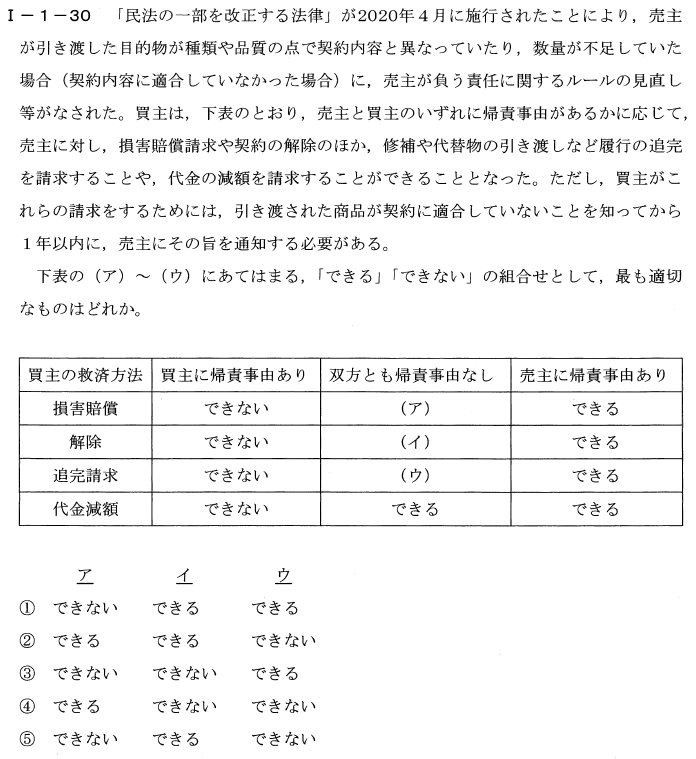

Ⅰ-1-30

【問題】

【解答】①

【解説】

(ア)できない

一般的に、売買契約において、双方に帰責事由がない場合には、損害賠償請求はできません。

つまり、商品の引き渡しや支払いが問題なく行われた場合には、買主が損害賠償を請求することはできません。

(イ)できる

一般的に、売主が引き渡した目的物が契約内容に適合していない場合には、買主は契約を解除することができます。

ただし、買主が契約解除をするためには、売主に対し適合しない旨の通知を行う必要があります。

また、契約書において、契約解除についての明示的な条項がある場合は、その条項に従って解除することになります。

(ウ)できる

売主に帰責事由がある場合、買主は売主に対して商品の修理や代替品の提供など、契約内容に適合するように引き渡すことを求めることができます。

このような請求を「追完請求」といいます。

ただし、買主が追完請求をするためには、売主に対して適合しない旨の通知を行う必要があります。

また、具体的にどのような追完が可能かは、契約書や法的な規定によって異なるため、専門家に相談することがおすすめです。

「追完請求(ついかんせいきゅう)」

商品の引き渡しが契約内容に適合しない場合に、買主が売主に対して修理や代替品の提供など、契約内容に適合するように引き渡すことを求める請求のことです。

つまり、売主が引き渡した商品が契約内容に適合しない場合に、買主が売主に対して「商品を修理してほしい」、「代替品を提供してほしい」などの要求をすることを言います。

ただし、追完請求をするためには、買主が売主に対して商品が契約内容に適合しない旨を通知する必要があります。

「帰責事由(きせきじゆう)」

法律用語の一つで、ある行為に対して責任を負う原因や根拠となる事情や要因を指します。

具体的には、契約書に定められた条件に違反したことや、法的義務を遵守しなかったことなどが挙げられます。

例えば、商品が壊れた場合に、その原因が売主の不注意によるものであった場合、売主には帰責事由があり、買主に対して損害賠償を支払う責任が生じます。

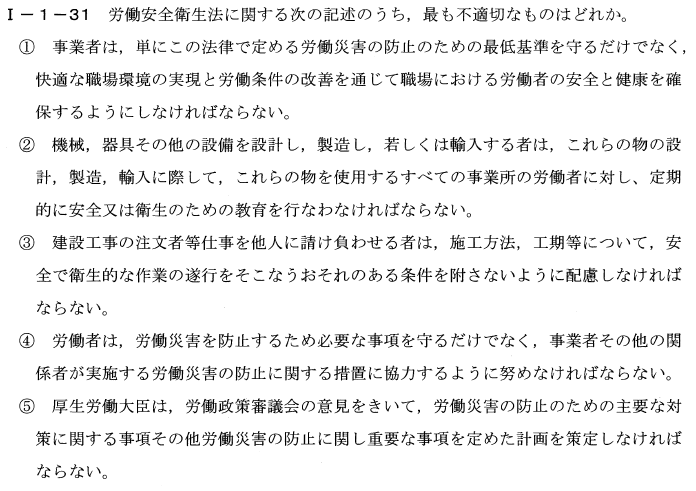

Ⅰ-1-31

【問題】

【解答】②

【解説】

①適切です。

(労働安全衛生法第3条)

事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。

また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

②最も不適切です。

(労働安全衛生法第33条)

正しい法律条文は「機械、器具その他の労働者の作業に供する物(以下「使用物」という。)を設計し、製造し、若しくは輸入する者は、使用物の使用に際して、これらの物を使用するすべての事業場の労働者に対し、定期的に、又は必要に応じて適切な指導又は講習を行なわなければならない。」となります。

③適切です。

(労働安全衛生法第3条第3項)

建設工事の注文者、設計者、監理者その他の建設に係る仕事を他人に請け負わせる者は、その業務にあたり、施工方法、工期その他について、労働者の安全又は衛生を害するおそれのある条件を附さないように、必要な措置を講じなければならない。

④適切です。

(労働安全衛生法第4条)

労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

⑤適切です。

(労働安全衛生法第9条)

厚生労働大臣は、労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。

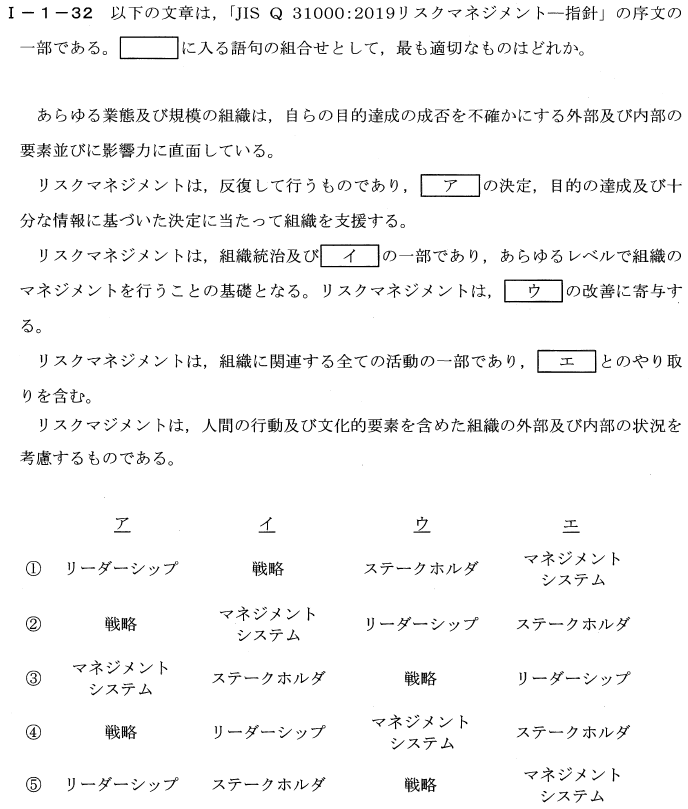

Ⅰ-1-32

【問題】

【解答】④

【解説】安全管理

(ア)戦略

(イ)リーダーシップ

(ウ)マネジメントシステム

(エ)ステークホルダ

序文

この規格は,2018年に第2版として発行されたISO 31000を基に,技術的内容及び構成を変更することなく作成した日本工業規格である。

この規格は,リスクのマネジメントを行い,意思を決定し,目的の設定及び達成を行い,並びにパフォーマンスの改善のために,組織における価値を創造し保護する人々が使用するためのものである。

あらゆる業態及び規模の組織は,自らの目的達成の成否を不確かにする外部及び内部の要素並びに影響力に直面している。

リスクマネジメントは,反復して行うものであり,戦略の決定,目的の達成及び十分な情報に基づいた決定に当たって組織を支援する。

リスクマネジメントは,組織統治及びリーダーシップの一部であり,あらゆるレベルで組織のマネジメントを行うことの基礎となる。

リスクマネジメントは,マネジメントシステムの改善に寄与する。

リスクマネジメントは,組織に関連する全ての活動の一部であり,ステークホルダとのやり取りを含む。

リスクマジメントは,人間の行動及び文化的要素を含めた組織の外部及び内部の状況を考慮するものである。

リスクマネジメントは,図1に示すように,この規格に記載する原則,枠組み及びプロセスに基づいて行われる。

これらの構成要素は,組織の中にその全て又は一部が既に存在することもあるが,リスクマネジメントが効率的に,効果的に,かつ,一貫性をもって行われるようにするためには,それらを適応又は改善する必要がある場合もある。

JISQ31000:2019 リスクマネジメント-指針 (kikakurui.com)

JISQ 31000:2019は、リスクマネジメントのための一般指針に関する日本産業規格です。

この規格は、リスクマネジメントに関する概念、枠組み、プロセス、およびリスクマネジメントの実践に関する原則を提供しています。

この指針は、すべての種類の組織に適用され、特定の産業、セクター、技術、プロセス、製品、サービス、プロジェクト、またはプログラムに適用されます。

JISQ 31000:2019は、リスクマネジメントに関する共通の用語や定義を提供し、リスクの特定、評価、対応、モニタリングおよび改善のためのフレームワークを提供しています。

この規格は、リスクマネジメントの専門家や関係者が、組織におけるリスクマネジメントの取り組みを改善するための指針として使用することができます。

目次やページ先頭に戻る場合は、右下のボタン

R04総監択一式問題(日本技術士会)

R04総監択一式問題 解答(日本技術士会)

【令和4年度 択一式問題】

R04【経済性管理】 第1~8問/40問中

R04【人的資源管理】第9~16問/40問中

R04【情報管理】 第17~24問/40問中

R04【社会環境管理】第33~40問/40問中

【安全管理 択一式問題】

R01【安全管理】 第25~32問/40問中

R02【安全管理】 第25~32問/40問中

R03【安全管理】 第25~32問/40問中

コメント