目次やページ先頭に戻る場合は、右下のボタンへ

R05総監択一式問題(日本技術士会)

R05総監択一式問題 解答(日本技術士会)

【令和5年度 択一式問題】

R05【人的資源管理】第9~16問/40問中

R05【情報管理】 第17~24問/40問中

R05【安全管理】 第25~32問/40問中

R05【社会環境管理】第33~40問/40問中

【経済性管理 択一式問題】

R01【経済性管理】第1~8問/40問中

R02【経済性管理】第1~8問/40問中

R03【経済性管理】第1~8問/40問中

R04【経済性管理】第1~8問/40問中

Ⅰ-1 必須科目 択一式問題・解答と解説

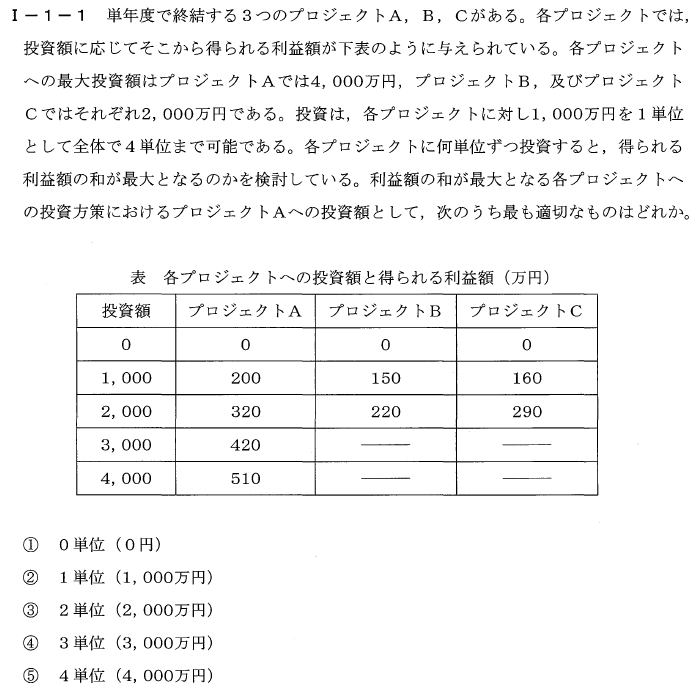

Ⅰ-1-1

【問題】

【解答】②

【解説】経済性管理

この問題はプロジェクトへの投資によるリターンを最大化するための最適な投資戦略を見つけるというものです。

まず、利益の単位あたりの額を計算します。各プロジェクトの投資単位あたりの利益を理解することで、最も利益の高い投資戦略を見つけることができます。

プロジェクトAの場合:

1単位:200万円/1単位 = 200万円/単位

2単位:320万円/2単位 = 160万円/単位

3単位:420万円/3単位 = 140万円/単位

4単位:510万円/4単位 = 127.5万円/単位

プロジェクトBの場合:

1単位:150万円/1単位 = 150万円/単位

2単位:220万円/2単位 = 110万円/単位

プロジェクトCの場合:

1単位:160万円/1単位 = 160万円/単位

2単位:290万円/2単位 = 145万円/単位

次に、全体で4単位まで投資可能で、それぞれのプロジェクトへの最大投資額がプロジェクトAでは4000万円、プロジェクトBとCではそれぞれ2000万円となっています。これらの制限を考慮に入れて、単位あたりの利益が最大となるプロジェクトに最初に投資すべきです。

まず、最も単位あたりの利益が高いプロジェクトAに1単位投資します。残りは3単位です。次にプロジェクトCに1単位投資します。残りは2単位です。さらに、次の最も利益率が高いプロジェクトBに1単位投資します。最後の1単位は、次に利益率が高いプロジェクトCに投資します。

したがって、最適な投資戦略は、プロジェクトAに1単位、プロジェクトBに1単位、そしてプロジェクトCに2単位投資することとなります。ですから、プロジェクトAへの投資額として最も適切なのは②の1単位(1,000万円)となります。

Ⅰ-1-2

【問題】

【解答】①

【解説】経済性管理

損益分岐点分析は固定費、変動費、販売価格、販売量を考慮することで、利益がゼロになる、つまり、損失が発生せずにすみ、かつ、利益を出すための最小の販売量を計算する方法です。

各選択肢を分析してみましょう:

① Fとpは変化せず, vが増加すると,損益分岐点の販売量は減少する。

これは不適切です。変動費が増加すると、同じ販売量での利益が減少します。つまり、損益分岐点の販売量は増加します。

② F, v及びpは変化せず, xが増加すると,利益が増加あるいは損失が減少する。

これは適切です。販売量が増加すると、利益も増加します。

③ vとpは変化せず, Fが増加すると,損益分岐点の販売量は増加する。

これも適切です。固定費が増加すると、利益を得るためにはより多くの製品を販売する必要があります。

④ Fとvは変化せず, pが減少すると,損益分岐点の販売量は増加する。

これも適切です。販売価格が減少すると、損益分岐点に達するためにはより多くの製品を販売する必要があります。

⑤ Fは変化せず, 1個当たりの限界利益が減少すると,損益分岐点の販売量は増加する。

これも適切です。限界利益が減少すると、損益分岐点に達するためにはより多くの製品を販売する必要があります。

したがって、最も不適切な選択肢は①です。

Ⅰ-1-3

【問題】

【解答】②

【解説】経済性管理

以下に各用語の定義を記述します。

(A)信頼性設計

対象物が,与えられた条件の下で,与えられた期間,故障せずに,要求どおりに遂行できるようにすることを目的とした設計技術。これは(イ)に対応します。

(B )保全性設計

故障が発生した場合,その故障個所がすぐに検知でき,容易に修復できるように考慮した設計法。これは(ア)に対応します。

(C )デザインイン

部品の製造販売を行う業者が,完成品のメーカーに設計の協力をして共同開発を行い,その際に自社の部品をその新製品の組立てに使用するように働きかける活動。これは(エ)に対応します。

(D)デザインレビュー

対象物のライフサイクル全体にわたる既存又は新規に要求される設計活動に対する,文書化された計画的な審査。これは(オ)に対応します。

(E)フロントローディング

初期の工程のうちに試作や量産など後工程で発生しそうな問題の検討や改善などに前倒しで取組むことで,品質の向上や工期の短縮などを推進する手法。これは(ウ)に対応します。

②が正解です。

Ⅰ-1-4

【問題】

【解答】①

【解説】経済性管理

以下に各図やグラフの用途を記述します。

① パレート図:主要な問題や原因を特定し、優先的に取り組むべき改善項目を識別するために使用されます。この説明は適切です。

② 管理図:プロセスが統計的に制御されているかどうかを確認し、異常を検出するために使用されます。計量値データを統計的に解析して棒グラフで示すという説明は不適切です。

③ ヒストグラム:データの分布を視覚的に表示し、中心傾向、分布の形状、分散などを確認するために使用されます。2つの特性の相関関係を見るという説明は不適切です。

④ 散布図:2つの変数間の関係性や相関関係を視覚的に表示するために使用されます。特定の結果に対する原因を定性的に分類・整理し,重要な原因を追究するという説明は不適切です。

⑤ 特性要因図(またはフィッシュボーン図、イシカワ図):問題の原因を系統的に整理するために使用されます。数値データに基づいて工程の異常を発見し安定状態を維持するという説明は不適切です。

したがって、最も適切な組合せは①「パレート図:改善すべき事項の全体に及ぼす影響の確認,及び改善による効果の確認をする」です。

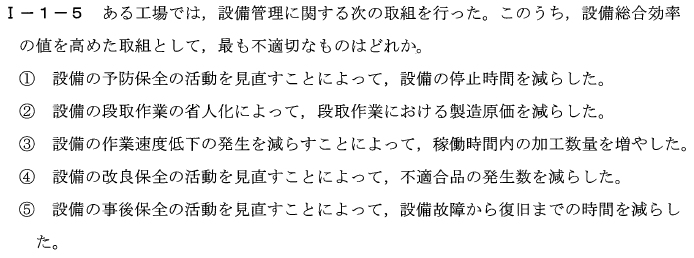

Ⅰ-1-5

【問題】

【解答】②

【解説】経済性管理

設備総合効率は、一般的に以下の要素により高まるとされています:

1.停止損失の低減(設備の稼働時間を増やす)

2.速度低下損失の低減(設備の速度を最大に保つ)

3.品質損失の低減(不良品の発生を抑制する)

これらの観点から選択肢を見てみると、②の「設備の段取作業の省人化によって,段取作業における製造原価を減らした」は、製造原価の低減に寄与しているかもしれませんが、設備総合効率を直接高める取り組みとは言えません。

他の選択肢は、停止時間の減少(①, ⑤)、作業速度の向上(③)、品質の改善(④)といった、設備総合効率を高める要素に直接寄与しています。

したがって、最も不適切な取組は②「設備の段取作業の省人化によって,段取作業における製造原価を減らした」です。

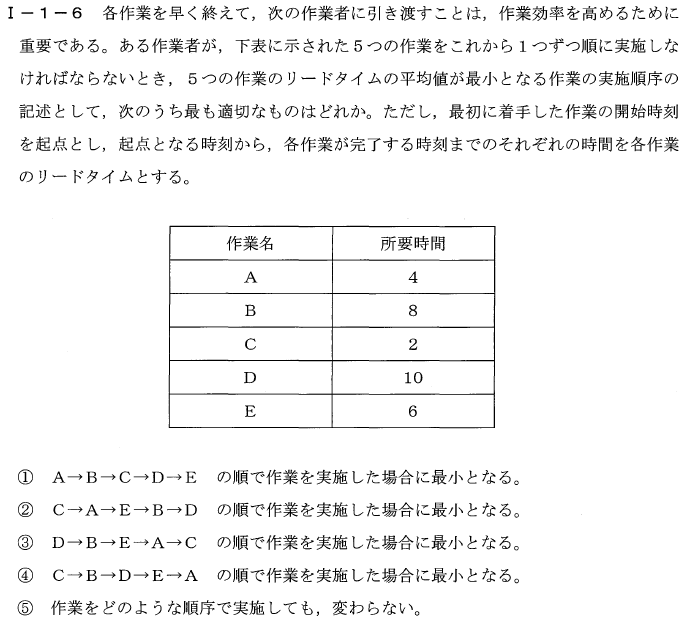

Ⅰ-1-6

【問題】

【解答】②

【解説】経済性管理

リードタイムの平均値を最小にするためには、所要時間が短い作業から順に実施するのが適切です。これは、各作業が終了するまでの累積時間(リードタイム)が短い作業から始めると、全体のリードタイムの合計が最小になるためです。

作業の所要時間は次のようになっています:

- A: 4時間

- B: 8時間

- C: 2時間

- D: 10時間

- E: 6時間

よって、所要時間が短い順に並べるとC→A→E→B→Dとなります。

したがって、適切な作業の実施順序は「② C→A→E→B→D の順で作業を実施した場合に最小となる。」です。

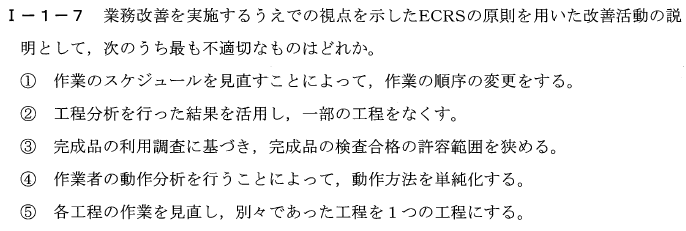

Ⅰ-1-7

【問題】

【解答】③

【解説】経済性管理

ECRSの原則とは、業務改善の視点を示す手法で、以下の4つの観点を基に業務を見直すものです。

Eliminate(削除):不必要なものをなくす

Combine(統合):同じ目的のものをまとめる

Rearrange(再配置):順序や位置を見直す

Simplify(簡素化):複雑なものを単純にする

上記の選択肢の中で「③ 完成品の利用調査に基づき,完成品の検査合格の許容範囲を狭める。」は、業務改善としては適切かもしれませんが、ECRSの原則(削除、統合、再配置、簡素化)のどれにも当てはまらないため、最も不適切といえます。このアクションは品質向上に寄与するかもしれませんが、業務の改善という観点からは必ずしも効率性や簡素化に寄与するわけではないからです。

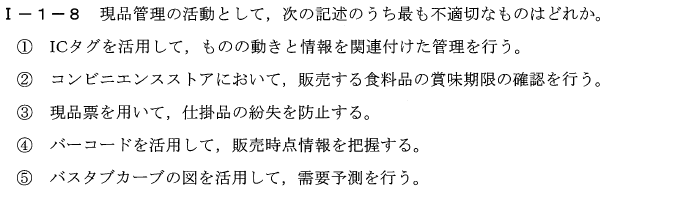

Ⅰ-1-8

【問題】

【解答】⑤

【解説】経済性管理

現品管理は、具体的な製品や物資を管理するための活動で、その製品がどこにあり、どれだけの量があるのかを把握し、管理することを目的としています。

選択肢の中で「⑤ パスタブカーブの図を活用して,需要予測を行う。」は最も不適切な記述です。パスタブカーブは製品の生命周期を示すもので、新製品の市場投入から成長、成熟、そして衰退までの各段階を視覚化します。これは製品戦略やマーケティング戦略の策定に用いられるツールであり、現品管理の活動そのものとは直接関連がありません。したがって、現品管理の活動としては不適切です。

目次やページ先頭に戻る場合は、右下のボタンへ

R05総監択一式問題(日本技術士会)

R05総監択一式問題 解答(日本技術士会)

【令和5年度 択一式問題】

R05【経済性管理】 第1~8問/40問中

R05【人的資源管理】第9~16問/40問中

R05【情報管理】 第17~24問/40問中

—

R05【社会環境管理】第33~40問/40問中

【安全管理 択一式問題】

R01【安全管理】第9~16問/40問中

R02【安全管理】第9~16問/40問中

R03【安全管理】第9~16問/40問中

R04【安全管理】第9~16問/40問中

コメント