目次やページ先頭に戻る場合は、右下のボタンへ

R01総監択一式問題(日本技術士会)

R01総監択一式問題 解答(日本技術士会)

【令和元年度 択一式問題】

R01【経済性管理】 第1~8問/40問中

R01【人的資源管理】第9~16問/40問中

R01【安全管理】 第25~32問/40問中

R01【社会環境管理】第33~40問/40問中

【情報管理 択一式問題】

R02【情報管理】 第17~24問/40問中

R03【情報管理】 第17~24問/40問中

R04【情報管理】 第17~24問/40問中

Ⅰ-1 必須科目 択一式問題・解答と解説

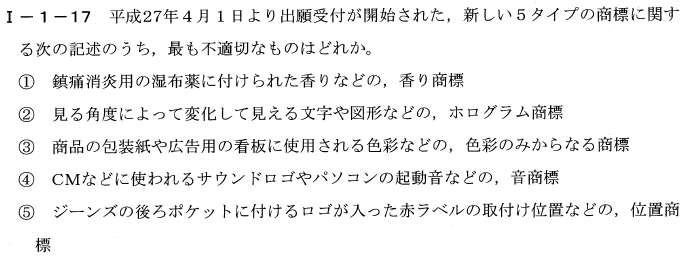

Ⅰ-1-17

【問題】

【解答】①

【解説】情報管理

①不適切です

香り商標は、新しい5タイプの商標には含まれていません。

従来の商標制度にも含まれておらず、香り自体を商標として登録することはできません。

②適切です

ホログラム商標は、新しい5タイプの商標の一つです。

見る角度によって変化して見える文字や図形などの特殊な視覚効果を持つ商標を登録することができます。

③適切です

色彩のみからなる商標は、新しい5タイプの商標の一つです。

商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など、特定の色そのものが商標として登録されます。

④適切です

音商標は、新しい5タイプの商標の一つです。

CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など、特定の音そのものを商標として登録することができます。

⑤適切です

位置商標は、新しい5タイプの商標の一つです。

商品の特定の部分に配置されたロゴやデザインなど、その位置に関連する商標を登録することができます。

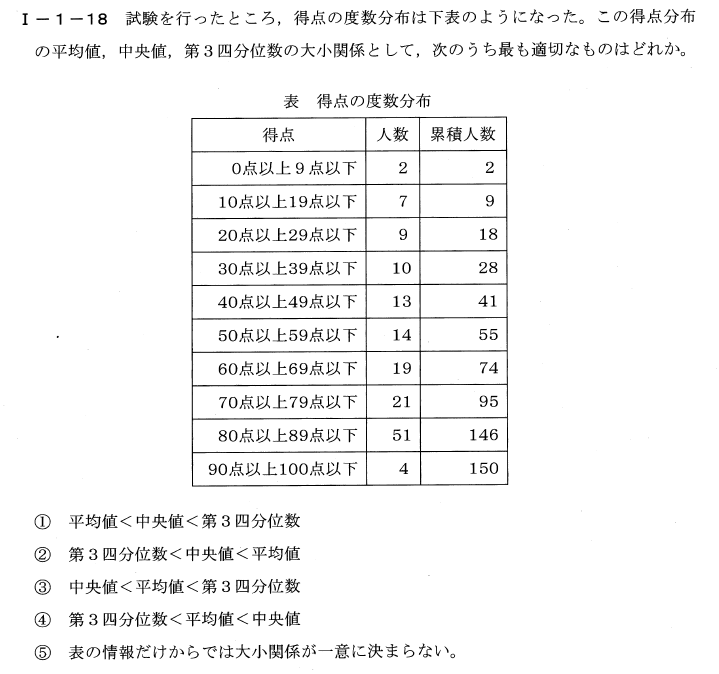

Ⅰ-1-18

【問題】

【解答】①

【解説】情報管理

中央値:75人目は、確かに60点以上69点以下の範囲にいます。

第3四分位数:112.5人目は、80点以上89点以下の範囲にいます。

平均値の計算をやり直しましょう。 (4.5 × 2) + (14.5 × 7) + (24.5 × 9) + (34.5 × 10) + (44.5 × 13) + (54.5 × 14) + (64.5 × 19) + (74.5 × 21) + (84.5 × 51) + (95 × 4) = 150 × 平均値 平均値 ≈ 63.3

これらの値から大小関係は以下のようになります。 平均値<中央値<第3四分位数

したがって、最も適切な選択肢は①となります。

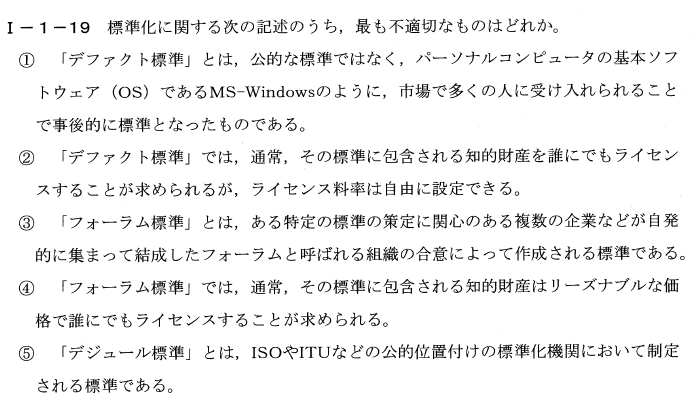

Ⅰ-1-19

【問題】

【解答】②

【解説】情報管理

①適切です

デファクト標準は、公的な標準ではなく、市場で多くの人に受け入れられることで事後的に標準となったものです。

MS-WindowsのようなOSはデファクト標準の一例です。

②不適切です

正解であるため不適切な記述です。

デファクト標準では、知的財産は開発一社が占有しており、その他社へのライセンス可否やライセンス料率は自由に決定することができます。

このため、ライセンスを全く行わず、自社で市場を独占することも可能です。

③適切です

フォーラム標準は、特定の標準の策定に関心のある複数の企業などが自発的に集まって結成したフォーラムと呼ばれる組織の合意によって作成される標準です。

④適切です

フォーラム標準では、通常、その標準に包含される知的財産はリーズナブルな価格で誰にでもライセンスすることが求められます。

⑤適切です

デジュール標準は、ISOやITUなどの公的位置付けの標準化機関において制定される標準です。

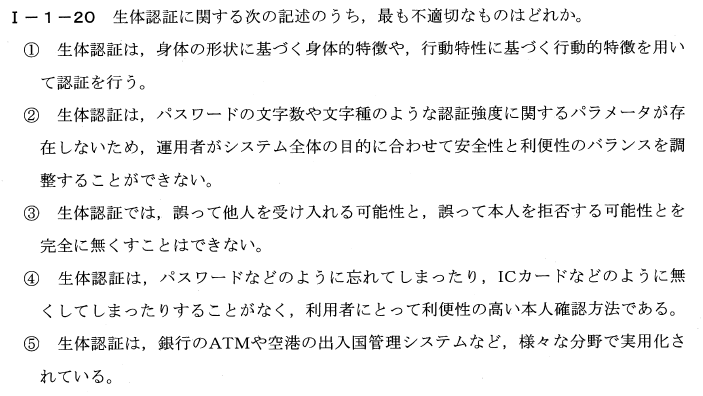

Ⅰ-1-20

【問題】

【解答】②

【解説】情報管理

①適切です

生体認証は、身体的特徴(例:指紋、顔認証)や行動的特徴(例:筆跡、歩行パターン)を用いて認証を行います。

②不適切です

生体認証では、運用者が入力データと保管データの類似判定を調整することにより、システム全体の目的に合致した安全性と利便性を調整することが可能です。

③適切です

生体認証では、誤って他人を受け入れる可能性(偽陽性)と、誤って本人を拒否する可能性(偽陰性)を完全に無くすことはできません。

④適切です

生体認証は、パスワードのように忘れたり、ICカードのように無くしたりすることがなく、利用者にとって利便性の高い本人確認方法です。

⑤適切です

生体認証は、銀行のATMや空港の出入国管理システムなど、様々な分野で実用化されています。

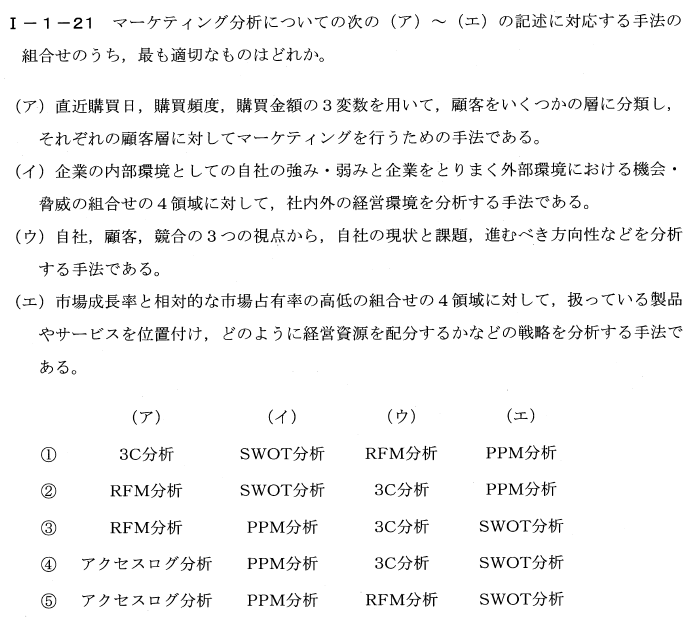

Ⅰ-1-21

【問題】

【解答】②

【解説】情報管理

最も適切な組合せは以下の通りです。

(ア)RFM分析:直近購買日,購買頻度,購買金額の3変数を用いて顧客を層に分類し、マーケティングを行うための手法です。

(イ)SWOT分析:企業の内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・脅威)の4領域に対して経営環境を分析する手法です。

(ウ)3C分析:自社,顧客,競合の3つの視点から、現状と課題、進むべき方向性などを分析する手法です。

(エ)PPM分析(BCGマトリックス):市場成長率と相対的な市場占有率の高低の組合せの4領域に対して、製品やサービスを位置付け、経営資源を配分する戦略を分析する手法です。

したがって、正解は② RFM分析 SWOT分析 3C分析 PPM分析です。

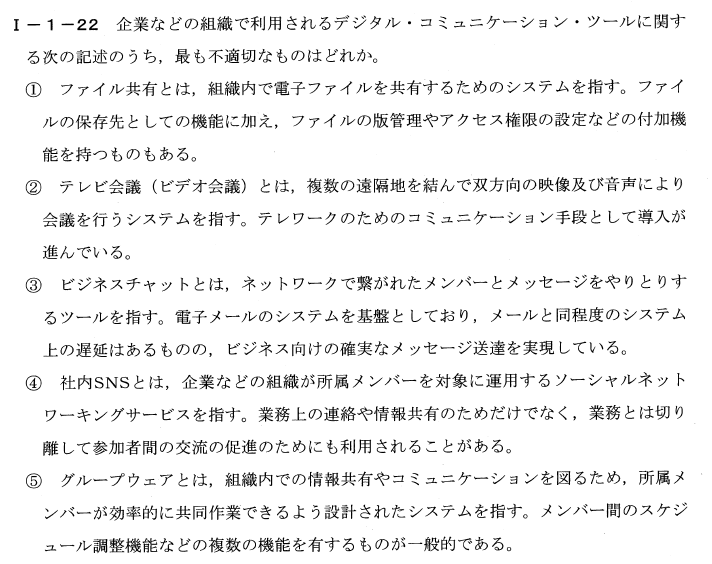

Ⅰ-1-22

【問題】

【解答】③

【解説】情報管理

①適切です

ファイル共有: 組織内で電子ファイルを共有するためのシステム。バージョン管理やアクセス権限の設定などの機能を持つものもあり、効率的なファイルの共有や管理が可能である。

②適切です

テレビ会議(ビデオ会議): 複数の遠隔地を結び、双方向の映像および音声で会議を行うシステム。

テレワークやリモートワークにおいて重要なコミュニケーション手段として導入が進んでいる。

③不適切です

ビジネスチャット: 電子メールのシステムを基盤としていないため、選択肢の記述は不適切である。

ビジネスチャットは、リアルタイムでメッセージのやり取りができるツールであり、セキュリティや管理権限に特徴がある。

ビジネスチャットはリアルタイムでメッセージのやり取りができるツールで、遅延が少ないことが特徴です。

また、確実なメッセージ送達よりも、セキュリティや管理権限などの特徴があることが重要である。

④適切です

社内SNS: 企業などの組織が所属メンバーを対象に運用するソーシャルネットワーキングサービス。

業務上の連絡や情報共有だけでなく、参加者間の交流促進にも利用されることがある。

⑤適切です

グループウェア: 組織内での情報共有やコミュニケーションを図るために設計されたシステム。

メンバー間のスケジュール調整機能など、複数の機能を有するものが一般的である。

共同作業を効率的に進めることができる。

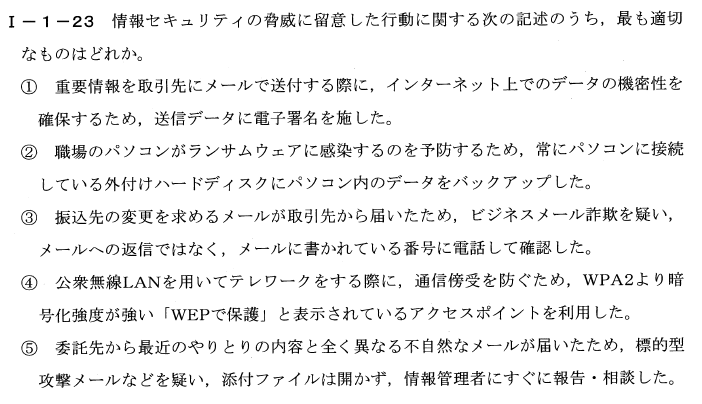

Ⅰ-1-23

【問題】

【解答】⑤

【解説】情報管理

①不適切です

電子署名を施すことで、送信データの完全性を守ることができますが、機密性は確保できません。

機密性を確保するためには、データの暗号化が必要です。

②不適切です

常にパソコンに接続している外付けハードディスクにバックアップを取ることは、感染予防にはなりません。

ランサムウェアに感染した場合、接続されている外付けハードディスクも影響を受ける可能性があります。

定期的なバックアップと切断が望ましい。

③不適切です

メールで振込先の変更を求める内容が届いた場合、ビジネスメール詐欺の可能性があります。

ただし、メールに書かれている電話番号に連絡するのはリスクがあります。

詐欺師が用意した電話番号である可能性があるため、取引先の公式な連絡先で確認するべきです。

④不適切です

WEPは古い暗号化技術であり、WPA2より暗号化強度が弱いです。

公衆無線LANを利用する際には、より強度の高いWPA2やWPA3を利用するべきです。

⑤適切です

不自然なメールが届いた場合、標的型攻撃メールやフィッシングメールの可能性があります。

添付ファイルを開かず、情報管理者に報告・相談することで、組織全体のセキュリティリスクを低減することができます。

不審なメールが届いた場合には、添付ファイルを開かず、情報管理者に報告・相談することが適切な対応です。

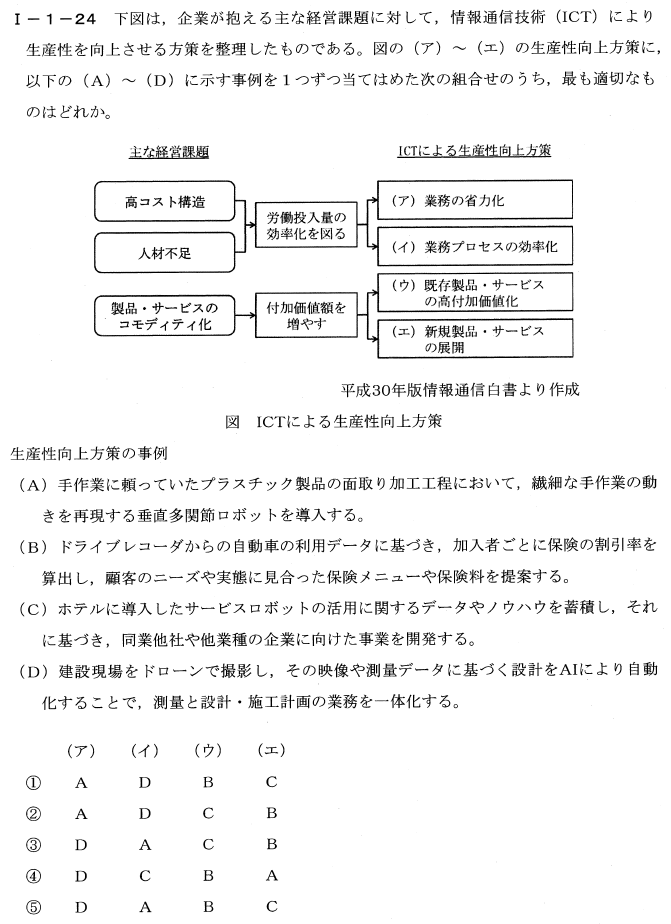

Ⅰ-1-24

【問題】

【解答】①

【解説】情報管理

正しい選択肢の組み合わせと説明は以下のとおりです。

(A)手作業に頼っていたプラスチック製品の面取り加工工程において,繊細な手作業の動きを再現する垂直多関節ロボットを導入する。

→ ア)業務の省力化:手作業をロボットで置き換えることによって労働投入量を減らす。

(B)ドライブレコーダからの自動車の利用データに基づき,加入者ごとに保険の割引率を算出し,顧客のニーズや実態に見合った保険メニューや保険料を提案する。

→ ウ)既存製品・サービスの高付加価値化:データを利用して顧客に合った保険プランを提供することで、サービスの価値を高める。

(C)ホテルに導入したサービスロボットの活用に関するデータやノウハウを蓄積し,それに基づき,同業他社や他業種の企業に向けた事業を開発する。

→ エ)新規製品・サービスの展開:独自のデータやノウハウを活用して、新たな事業を立ち上げる。

(D)建設現場をドローンで撮影し,その映像や測量データに基づく設計をAIにより自動化することで,測量と設計・施工計画の業務を一体化する。

→ イ)業務プロセスの効率化:ドローンやAIを活用して測量や設計の業務プロセスを効率化する。

以上の説明に基づくと、正解は以下の組み合わせです。

(ア) (イ) (ウ) (エ)

① A D B C

目次やページ先頭に戻る場合は、右下のボタンへ

R01総監択一式問題(日本技術士会)

R01総監択一式問題 解答(日本技術士会)

【令和元年度 択一式問題】

R01【経済性管理】 第1~8問/40問中

R01【人的資源管理】第9~16問/40問中

R01【安全管理】 第25~32問/40問中

R01【社会環境管理】第33~40問/40問中

【情報管理 択一式問題】

R02【情報管理】 第17~24問/40問中

R03【情報管理】 第17~24問/40問中

R04【情報管理】 第17~24問/40問中

コメント