目次やページ先頭に戻る場合は、右下のボタンへ

R01総監択一式問題(日本技術士会)

R01総監択一式問題 解答(日本技術士会)

【令和元年度 択一式問題】

R01【経済性管理】 第1~8問/40問中

R01【人的資源管理】第9~16問/40問中

R01【情報管理】 第17~24問/40問中

R01【社会環境管理】第33~40問/40問中

【安全管理 択一式問題】

R02【安全管理】 第25~32問/40問中

R03【安全管理】 第25~32問/40問中

R04【安全管理】 第25~32問/40問中

Ⅰ-1 必須科目 択一式問題・解答と解説

Ⅰ-1-25

【問題】

【解答】⑤

【解説】安全管理

①不適切です

ストレスチェックの実施が義務付けられているのは、50人以上の従業員を雇用する事業場であるため、この記述は誤りです。

②不適切です

ストレスチェックの結果は、事業者ではなく、直接労働者本人に通知されるべきです。事業者は、労働者のプライバシーを尊重し、適切な対応を検討する必要があります。

③不適切です

心理的負荷による精神障害も、労働災害の原因となる場合があり、労災補償の対象とされています。

因果関係が明確であれば、対象とされます。

④不適切です

受動喫煙防止のための喫煙室設置義務は、従業員数に関係なく、全ての事業場で適用されるべきです。

労働安全衛生法によって、喫煙室の設置が求められています。

⑤適切です

重大な労働災害が発生した場合、労働安全衛生法に基づいて、事業者に改善計画の作成を指示し、企業名を公表する仕組みが設けられています。

これにより、事業者が安全対策の強化に努めるよう促されます。

Ⅰ-1-26

【問題】

【解答】③

【解説】安全管理

①不適切です

災害対策基本法によれば、市町村長は避難勧告や指示を行い、その後都道府県知事に報告することが求められています。知事の許可を得ることは必要ありません。

(市町村長の避難の指示等)

第六十条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退きを指示することができる。

2 前項の規定により避難のための立退きを指示する場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、その立退き先として指定緊急避難場所その他の避難場所を指示することができる。

3 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、避難のための立退きを行うことによりかえつて人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあり、かつ、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、高所への移動、近傍の堅固な建物への退避、屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での待避その他の緊急に安全を確保するための措置(以下「緊急安全確保措置」という。)を指示することができる。

4 市町村長は、第一項の規定により避難のための立退きを指示し、若しくは立退き先を指示し、又は前項の規定により緊急安全確保措置を指示したときは、速やかに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

5 市町村長は、避難の必要がなくなつたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。前項の規定は、この場合について準用する。

6 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつたときは、当該市町村の市町村長が第一項から第三項まで及び前項前段の規定により実施すべき措置の全部又は一部を当該市町村長に代わつて実施しなければならない。

7 都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。

8 第六項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。

②不適切です

原子力災害対策特別措置法によれば、原子力緊急事態を宣言する権限は内閣総理大臣にあります。原子力規制委員会ではなく、内閣総理大臣が市町村長や都道府県知事に対し、緊急事態応急対策に関する事項を指示します。

(原子力緊急事態宣言等)

第十五条 原子力規制委員会は、次のいずれかに該当する場合において、原子力緊急事態が発生したと認めるときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、その状況に関する必要な情報の報告を行うとともに、次項の規定による公示及び第三項の規定による指示の案を提出しなければならない。

一 第十条第一項前段の規定により内閣総理大臣及び原子力規制委員会が受けた通報に係る検出された放射線量又は政令で定める放射線測定設備及び測定方法により検出された放射線量が、異常な水準の放射線量の基準として政令で定めるもの以上である場合

二 前号に掲げるもののほか、原子力緊急事態の発生を示す事象として政令で定めるものが生じた場合

2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、原子力緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(以下「原子力緊急事態宣言」という。)をするものとする。

一 緊急事態応急対策を実施すべき区域

二 原子力緊急事態の概要

三 前二号に掲げるもののほか、第一号に掲げる区域内の居住者、滞在者その他の者及び公私の団体(以下「居住者等」という。)に対し周知させるべき事項

3 内閣総理大臣は、第一項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、前項第一号に掲げる区域を管轄する市町村長及び都道府県知事に対し、第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十条第一項及び第六項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避の指示を行うべきことその他の緊急事態応急対策に関する事項を指示するものとする。

4 内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言をした後、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、原子力緊急事態の解除を行う旨及び次に掲げる事項の公示(以下「原子力緊急事態解除宣言」という。)をするものとする。

一 原子力災害事後対策を実施すべき区域

二 前号に掲げるもののほか、同号に掲げる区域内の居住者等に対し周知させるべき事項

③適切です

国民保護法では、武力攻撃が発生した際やそのおそれがある場合、対策本部長(通常は内閣総理大臣)が基本指針や対処基本方針に従って警報を発令することが求められています。

④不適切です

新型インフルエンザ等対策特別措置法では、政府対策本部長は住民に対し、感染防止のため外出を控えるよう要請することができますが、外出禁止を命令することはできません。

(感染を防止するための協力要請等)

第四十五条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。

2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項及び第七十二条第二項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。

3 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。

4 特定都道府県知事は、第一項若しくは第二項の規定による要請又は前項の規定による命令を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。

5 特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は第三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表することができる。

⑤不適切です

気象業務法によれば、特別警報を発令するのは気象庁です。内閣総理大臣ではなく、気象庁が予想される現象が特に異常で重大な災害のおそれが著しく大きい場合に、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての特別警報を発令します。このため、選択肢⑤は正しくありません。

第十三条の二 気象庁は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、政令の定めるところにより、その旨を示して、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての一般の利用に適合する警報をしなければならない。

2 気象庁は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3 気象庁は、第一項の基準を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4 前二項の規定は、第一項の基準の変更について準用する。

5 前条第三項の規定は、第一項の警報(第十五条の二第一項において「特別警報」という。)をする場合に準用する。

Ⅰ-1-27

【問題】

【解答】③

【解説】安全管理

①不適切です

南海トラフ地震の想定では、津波が最短で約3~4分程度で到達する可能性があるため、迅速な避難対応が重要となります。

②不適切です

想定される最大クラスの津波への対策は、ハード対策(海岸保全施設等の整備)とソフト対策(避難計画や避難訓練など)を組み合わせて行うべきです。

③適切です

市町村は、津波からの避難方法について、原則として徒歩を推奨しつつ、やむを得ない場合には自動車で安全かつ確実に避難できる方法をあらかじめ検討しておくことが求められています。

④不適切です

都道府県知事は、津波浸水想定を設定し、市町村長への要請に関係なく公表する義務があります。

⑤不適切です

東海地震については、警戒宣言発表による地震発生前の避難や各種規制措置等の対策が講じられていますが、これは予知された場合に限られるものであり、確度が高い地震の予測が常に可能となっているわけではありません。

Ⅰ-1-28

【問題】

【解答】⑤

【解説】安全管理

①適切です

従来の「腰ベルト型」安全帯は、墜落時に内臓の損傷や胸部等の圧迫による危険性があるとされています。

②適切です

「安全帯」の名称は、「墜落制止用器具」に改められましたが、従来の「安全帯」の一部は「墜落制止用器具」に含まれないことがあります。

③適切です

「墜落制止用器具」としては、「フルハーネス型」を使用することが原則となっています。

④適切です

「フルハーネス型」の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合(定められた一定の高さ以下)は、「胴ベルト型(一本つり)」を使用することができます。

⑤不適切です

高さが2m以上の箇所で作業床を設けることが困難な場所で、「フルハーネス型」の墜落制止用器具を用いて業務を行う労働者は、安全衛生特別教育の対象となります。

免除されることはありません。

高さが2m以上で作業床を設けることが困難な場所で、「フルハーネス型」の墜落制止用器具を用いて作業を行う場合、労働者は安全衛生特別教育を受ける必要があります。

Ⅰ-1-29

【問題】

【解答】③

【解説】安全管理

①不適切です

フェールセーフの例。

踏切の電動遮断機は、停電が発生したとき、遮断棒が重力により自動的に降りるように設計されている。

これにより、故障時にも安全性が維持される。

②不適切です

フォールトアボイダンスの例。

鉄道車両は、その運行に関わる全ての主要部品について、可能な限り信頼性の高いものを用いるように設計されている。

これにより、故障の発生確率をできるだけ低く抑えることが目的となる。

③適切です

フォールトトレランスの例。

大学実験室のサーバは、突然停電が発生したとき、無停電電源装置が働くように設定されている。

これにより、故障が発生してもシステムの機能が維持される。

④不適切です

フールプルーフの例。

デジタルカメラのバッテリーは、決まった向き以外は装着できないように設計されている。

これにより、人為的な誤操作による故障や事故の発生を防ぐことができる。

⑤不適切です

フェールソフトの例。

双発航空機のジェットエンジンは、その1つが故障したとき残りのエンジンで飛行が可能なように設計されている。

これにより、故障時に機能は縮退するものの、システムが完全に停止しないようになっている。

選択肢③がフォールトトレランスの例として最も適切です。

無停電電源装置を使用することで、故障が発生してもシステムの機能が維持されるように設計されています。

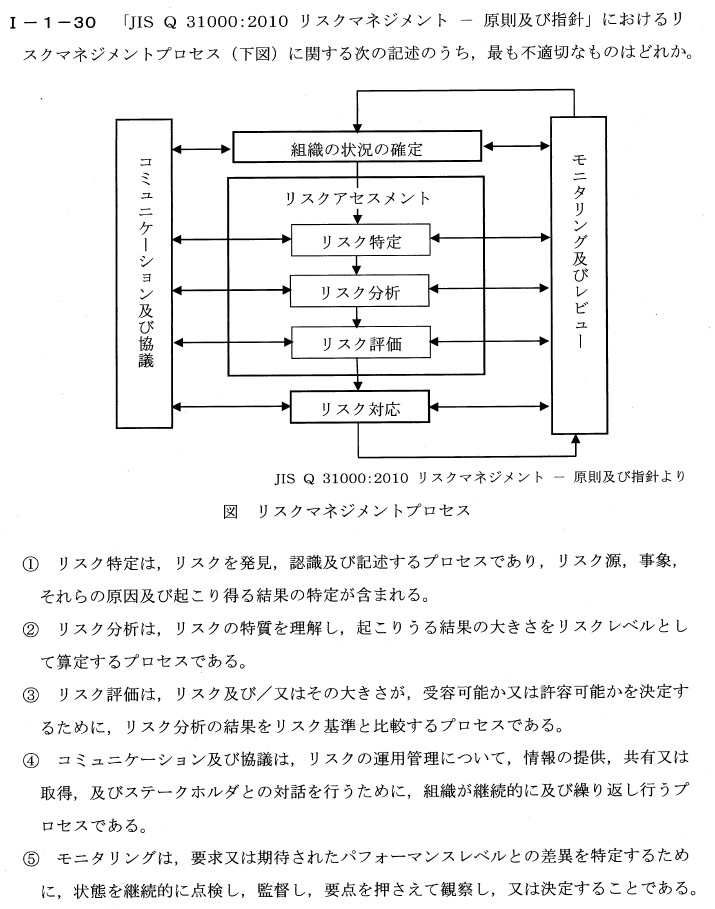

Ⅰ-1-30

【問題】

【解答】②

【解説】安全管理

①適切です

リスク特定は、リスクを発見・認識・記述するプロセスであり、リスク源、事象、それらの原因、および起こり得る結果の特定が含まれます。

このプロセスにより、リスクが明確化され、リスクマネジメントの対象となります。

②不適切です

リスク分析は、リスクの特質を理解し、リスクレベルを決定するプロセスであるが、リスクレベルは結果とその起こりやすさの組合せとして表される。

このプロセスでは、リスクの影響の大きさと、その発生確率を考慮して、リスクレベルを評価します。

③適切です

リスク評価は、リスクやその大きさが受容可能か許容可能かを決定するために、リスク分析の結果をリスク基準と比較するプロセスである。

このプロセスにより、リスク対応の優先順位が決まります。

④適切です

コミュニケーション及び協議は、リスクの運用管理について、情報の提供・共有・取得、およびステークホルダとの対話を行うために、組織が継続的に及び繰り返し行うプロセスである。

これにより、組織内外の関係者がリスクマネジメントに関する情報を共有し、効果的な対策が実施されます。

⑤適切です

モニタリングは、要求または期待されたパフォーマンスレベルとの差異を特定するために、状態を継続的に点検し、監督し、要点を押さえて観察し、問題を決定することです。

このプロセスにより、リスクマネジメントの効果を評価し、改善が必要な場合には、適切な対策を講じます。

Ⅰ-1-31

【問題】

【解答】③

【解説】安全管理

①適切です

事故・災害の4M分析における4つのMは、Man(人間要因)、Machine(機械設備の物的要因)、Media(作業情報、作業方法、環境要因)、Management(管理上の要因)を示しており、事故の原因を特定し対策を検討する際に用いられます。

②適切です

事故対策の4Eは、Education(教育)、Enforcement(強調、強化)、Example(模範)、Engineering(工学的対策)を示しており、これらの要素を組み合わせることで、効果的な事故防止策を実施できます。

③不適切です

ALARP(As Low As Reasonably Practicable)

ALARPの原則は、リスクを合理的に実行可能な限りできるだけ低くしなければならないという考え方であり、安全対策の実施において、リスクを最小限に抑えることを求めています。

④適切です

危険検出型センサーは、故障して危険を検出することに失敗した場合、機械を停止させないために災害に結びつくことがある。

これは、センサーの故障が危険の発生や拡大を招く可能性があることを示しています。

⑤適切です

本質的安全設計方策とは、ガードや保護装置を使用しないで、機械の設計や運転特性を変更することによって、危険源を除去するまたは危険源に関連するリスクを低減する保護方策である。

これにより、事故発生の可能性を最小限に抑えることができます。

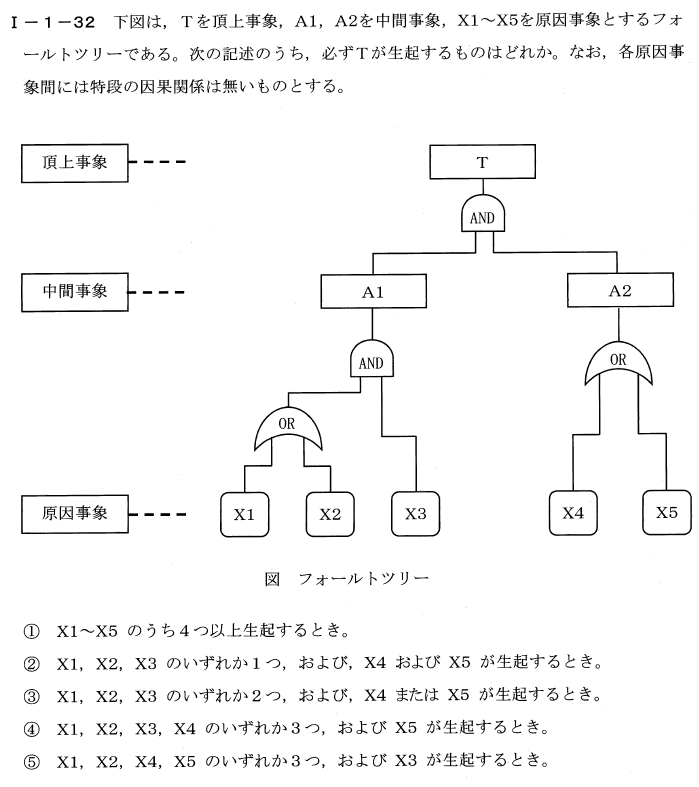

Ⅰ-1-32

【問題】

【解答】⑤

【解説】安全管理

フォールトツリーは、頂上事象Tが発生する原因を分析するために使用される図です。この問題では、次のフォールトツリーが与えられています。

T ← AND(A1、A2) A1 ← AND(OR(X1、X2)、X3) A2 ← OR(X4、X5)

このフォールトツリーに基づいて、頂上事象Tが生起する条件を見ていきましょう。

頂上事象Tが生じるためには、A1とA2が同時に生起する必要があります。

- A1が生じるためには、X1またはX2が生起し、かつX3が生起する必要があります。

- A2が生じるためには、X4またはX5が生起する必要があります。

各選択肢について、これらの条件を満たすかどうかを確認します。

①不適切です

4つ以上の原因事象が生起する場合でも、X3が含まれていない場合や、X4およびX5が含まれていない場合はTが生じません。

②不適切です

X1、X2、X3のいずれか1つとX4およびX5が生起する場合、A1が必ず生じるわけではありません。

③不適切です

X1、X2、X3のいずれか2つと、X4またはX5が生起する場合でも、A1が必ず生じるわけではありません。

④不適切です

X1、X2、X3、X4のいずれか3つと、X5が生起する場合でも、A1が必ず生じるわけではありません。

⑤適切です

X1、X2、X4、X5のいずれか3つと、X3が生起する場合、A1が生じる条件(X1またはX2が生起し、かつX3が生起)およびA2が生じる条件(X4またはX5が生起)が満たされるため、Tが必ず生起します。

目次やページ先頭に戻る場合は、右下のボタンへ

R01総監択一式問題(日本技術士会)

R01総監択一式問題 解答(日本技術士会)

【令和元年度 択一式問題】

R01【経済性管理】 第1~8問/40問中

R01【人的資源管理】第9~16問/40問中

R01【情報管理】 第17~24問/40問中

R01【社会環境管理】第33~40問/40問中

【安全管理 択一式問題】

R02【安全管理】 第25~32問/40問中

R03【安全管理】 第25~32問/40問中

R04【安全管理】 第25~32問/40問中

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 【安全管理 択一式問題】R01【安全管理】第9~16問/40問中R02【安全管理】第9~16問/40問中R03【安全管理】第9~16問/40問中R04【安全管理】第9~16問/40問中 […]