目次やページ先頭に戻る場合は、右下のボタンへ

R02総監択一式問題(日本技術士会)

R02総監択一式問題 解答(日本技術士会)

【令和2年度 択一式問題】

R02【経済性管理】 第1~8問/40問中

R02【人的資源管理】第9~16問/40問中

R02【安全管理】 第25~32問/40問中

R02【社会環境管理】第33~40問/40問中

【情報管理 択一式問題】

R01【情報管理】 第17~24問/40問中

R03【情報管理】 第17~24問/40問中

R04【情報管理】 第17~24問/40問中

Ⅰ-1 必須科目 択一式問題・解答と解説

Ⅰ-1-17

【問題】

【解答】⑤

【解説】情報管理

第1章 国内外の出願・登録状況と審査・審判の現状 (jpo.go.jp)

①~④適切です

⑤不適切です

実用新案登録出願件数は減少傾向。1/5程度

Ⅰ-1-18

【問題】

【解答】①

【解説】情報管理

①適切です

無人航空機(ドローン)を飛行させる際には、航空法に従い、無人航空機及びその周囲の目視による常時監視が必要です。

この目視による常時監視には、双眼鏡による常時監視や補助者による常時監視も含まれます。

これにより、無人航空機が飛行中に他の航空機や障害物との衝突を防ぐことができます。

②不適切です

屋内での無人航空機の飛行は、航空法の規制対象外です。

屋外の人口集中地区での飛行には、国土交通大臣の許可が必要ですが、屋内であれば規制対象となりません。

③不適切です

無人航空機を用いて農薬を散布する場合、航空法により国土交通大臣の承認が必要です。

農薬散布は安全性や環境への影響を考慮する必要があるため、承認が求められます。

④不適切です

無人航空機の操縦や画像伝送に利用する無線通信システムは、電波法の規制対象となります。

使用する周波数と送信出力に応じて、無線技士の資格が必要になることがあります。

⑤不適切です

無人航空機を用いて計測機器を設置する場合、国土交通大臣の承認が必要かどうかは、他の条件(例えば飛行場所や飛行高度、無人航空機の重量など)によって決まります。

他の条件によらず、一律で承認が必要となるわけではありません。

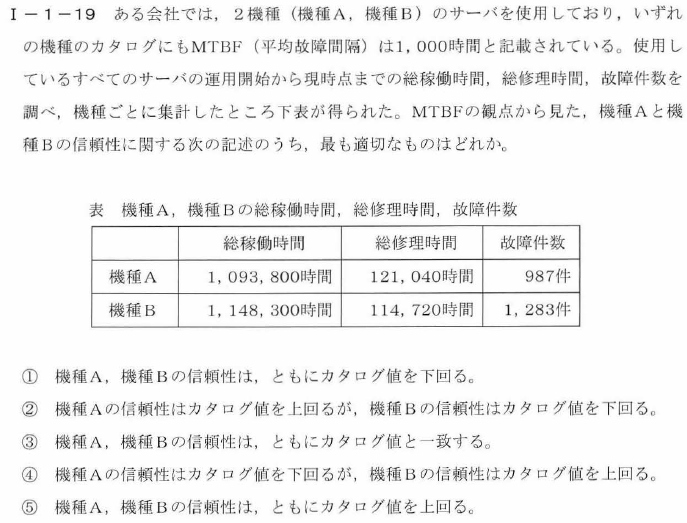

Ⅰ-1-19

【問題】

【解答】②

【解説】情報管理

MTBF(平均故障間隔)は、総稼働時間を故障件数で割ることによって計算できます。

機種Aと機種BのMTBFを計算してみましょう。

機種AのMTBF:

総稼働時間: 1,093,800時間

故障件数: 987件

MTBF = 1,093,800 / 987 ≈ 1,108時間

機種BのMTBF:

総稼働時間: 1,148,300時間

故障件数: 1,283件

MTBF = 1,148,300 / 1,283 ≈ 895時間

カタログ値のMTBFは1,000時間です。

計算結果から、機種AのMTBFは1,108時間でカタログ値を上回り、機種BのMTBFは895時間でカタログ値を下回っています。

したがって、最も適切な選択肢は以下の通りです。

② 機種Aの信頼性はカタログ値を上回るが,機種Bの信頼性はカタログ値を下回る。

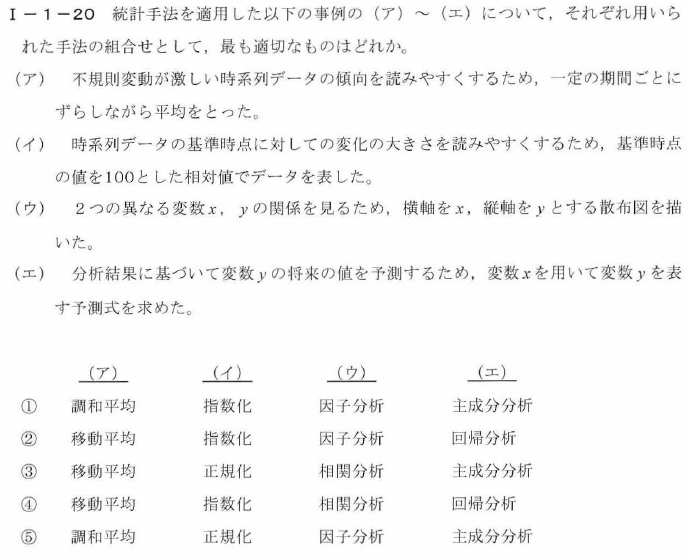

Ⅰ-1-20

【問題】

【解答】④

【解説】情報管理

それぞれの事例に対して適切な統計手法を見ていきましょう。

(ア) 不規則変動が激しい時系列データの傾向を読みやすくするため, 一定の期間ごとにずらしながら平均をとった。

→ 移動平均

(イ) 時系列データの基準時点に対しての変化の大きさを読みやすくするため,基準時点の値を100とした相対値でデータを表した。

→ 指数化

(ウ) 2つの異なる変数x, yの関係を見るため, 横軸をx,縦軸をyとする散布図を描いた。

→ 相関分析

(エ) 分析結果に基づいて変数yの将来の値を予測するため,変数xを用いて変数yを表す予測式を求めた。

→ 回帰分析

したがって、最も適切な選択肢は以下の通りです。

④ 移動平均 指数化 相関分析 回帰分析

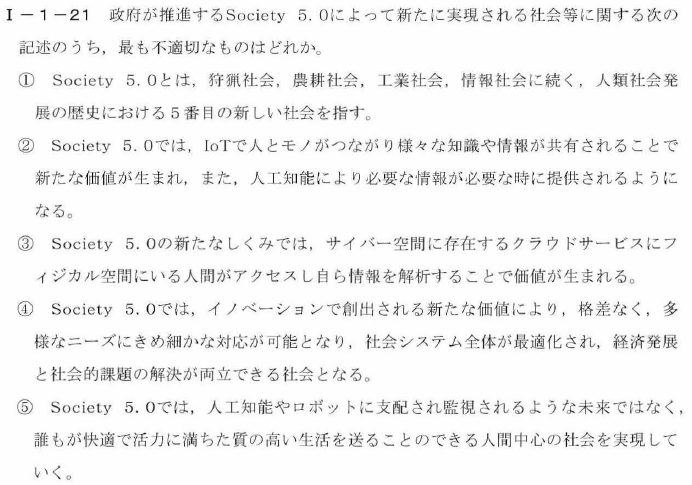

Ⅰ-1-21

【問題】

【解答】③

【解説】情報管理

Society 5.0 – 科学技術政策 – 内閣府 (cao.go.jp)

Society 5.0は、日本政府が推進する概念で、情報社会をさらに進化させ、人間中心の持続可能な社会を目指しています。

Society 5.0では、以下のような特徴が期待されています。

- サイバー空間とフィジカル空間の融合:

IoT(インターネット・オブ・シングス)により、人や物がインターネットを介してつながり、リアルタイムで情報が共有されることで、より効率的な社会システムが構築されます。 - 人工知能との連携:

人工知能は、大量のデータを解析し、人間にとって有益な情報を提供します。

これにより、効率的な意思決定や問題解決が可能になります。 - イノベーションによる新たな価値創出:

Society 5.0では、技術革新やイノベーションによって新たなビジネスやサービスが生まれ、経済発展と社会的課題の解決が両立されることが期待されています。 - 人間中心の社会:

Society 5.0では、テクノロジーが人間のために働き、誰もが快適で活力に満ちた質の高い生活を送ることができる社会を目指しています。

これにより、高齢化や労働力不足といった社会的課題にも対応することができます。 - 持続可能な社会:

Society 5.0は、環境負荷の低減やエネルギー効率の向上を目指し、持続可能な社会を実現することを目指しています。

これにより、地球環境の保護と人類の幸福の両立が可能となります。

以上のように、Society 5.0では、テクノロジーを活用して、人間中心の持続可能な社会を実現することを目指しています。

①適切です

Society 5.0は、これまでの社会の進化に続く、新しい社会の形態を指しています。

②適切です

IoTや人工知能の活用によって、情報が適切に共有され、効率的な意思決定や問題解決が可能になります。

③不適切です

人間が自ら情報を解析することで価値が生まれるとしていますが、Society 5.0では、人工知能やIoT技術が情報の解析や処理を行い、人間がより効率的で質の高い生活を送ることができる社会を目指しています。

④適切です

Society 5.0では、イノベーションによって新たな価値が創出され、社会全体のバランスが改善されることを目指しています。

⑤適切です

Society 5.0は、人間中心の社会を実現することを目指し、テクノロジーが人間のために働くことで、快適で活力に満ちた質の高い生活が実現できるようになります。

つまり、人工知能やロボットが支配するような未来ではなく、これらの技術が人間の生活をサポートし、よりよい社会を築くことが目的とされています。

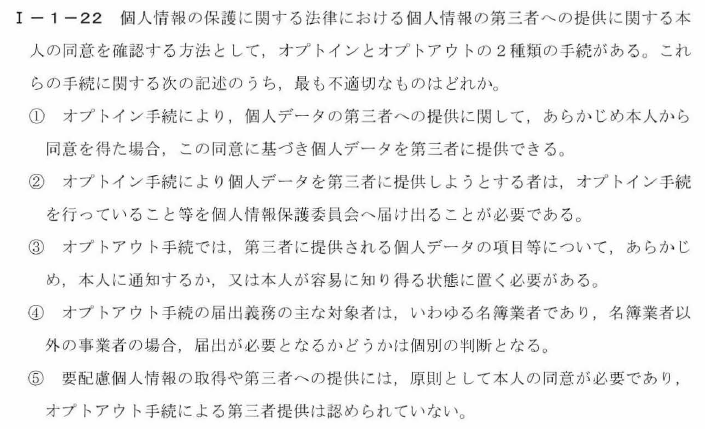

Ⅰ-1-22

【問題】

【解答】②

【解説】情報管理

①適切です

オプトイン手続では、事前に本人の同意を得た場合に限り、個人データを第三者に提供できます。

②不適切です

オプトイン手続による個人データの第三者への提供に関しては、原則として事前に本人からの同意が必要ですが、個人情報保護委員会への届出は必要ありません。

③適切です

オプトアウト手続では、本人が容易に知り得る状態にするか、あらかじめ本人に通知する必要があります。

④適切です

オプトアウト手続の届出義務は主に名簿業者を対象としており、名簿業者以外の事業者の場合は個別の判断が必要です。

⑤適切です

要配慮個人情報の取得や第三者への提供には、原則として本人の同意が必要であり、オプトアウト手続による第三者提供は認められていません。

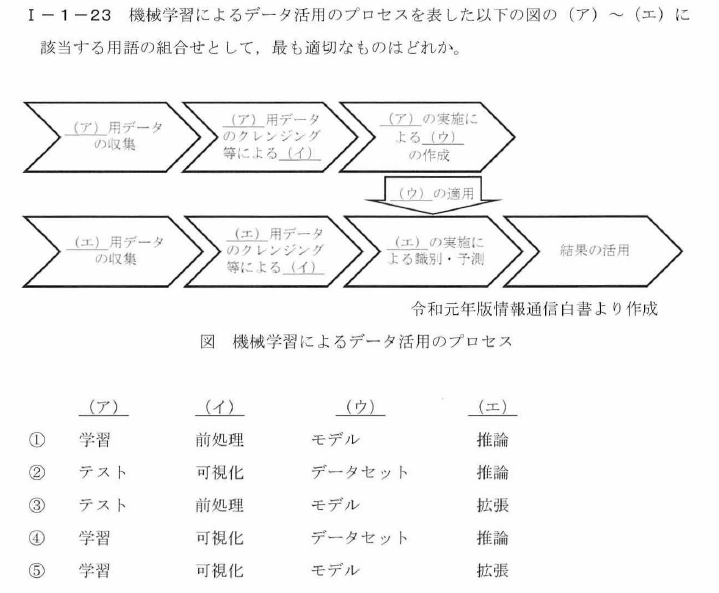

Ⅰ-1-23

【問題】

【解答】①

【解説】情報管理

図に示されたプロセスに最も適切な用語の組合せは、以下のようになります。

(ア)学習用データの収集

↓

(イ)前処理によるクレンジング

↓

(ウ)モデルの作成

↓

(エ)推論用データの収集

↓

推論用データのクレンジング等による前処理

↓

推論の実施による識別・予測

↓

結果の活用

したがって、最も適切な組合せは ① 学習 前処理 モデル 推論 です。

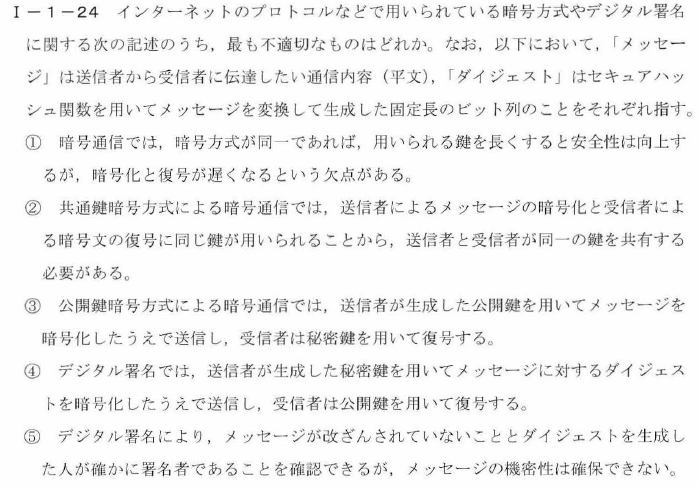

Ⅰ-1-24

【問題】

【解答】③

【解説】情報管理

①適切です

暗号通信では、同じ暗号方式でも、鍵の長さが長い方が暗号化されたメッセージを解読するのが難しくなるため、より安全な暗号化が可能です。

しかし、鍵の長さが長くなると暗号化や復号が遅くなるため、適切な長さを選択する必要があります。

②適切です

共通鍵暗号方式では、同じ鍵を共有しなければならないため、鍵の配送などの問題が生じることがあります。

また、鍵を盗まれると暗号化されたメッセージが解読される可能性があるため、鍵の管理には注意が必要です。

③不適切です

公開鍵暗号方式では、送信者は受信者の公開鍵を用いてメッセージを暗号化し、受信者は自身の秘密鍵を用いて復号します。

したがって、正しい記述は以下のようになります。

公開鍵暗号方式による暗号通信では,受信者が生成した公開鍵を用いてメッセージを暗号化したうえで送信し,受信者は自身の秘密鍵を用いて復号する。

④適切です

デジタル署名では、秘密鍵を持つ人だけが署名を生成でき、署名の検証には公開鍵が必要になるため、改ざん防止に効果的です。

また、公開鍵暗号方式を応用して実現されるため、暗号化技術を利用したデジタル署名は、暗号技術の信頼性が高いことが利点です。

⑤適切です

デジタル署名では、署名者以外の者がメッセージを改ざんすることを防ぎ、署名者の身元を確認することができますが、暗号化は行われないため、メッセージの内容が第三者に知られることはありません。

しかし、暗号化技術を併用することで、メッセージの内容も秘匿できるようになります。

目次やページ先頭に戻る場合は、右下のボタンへ

R02総監択一式問題(日本技術士会)

R02総監択一式問題 解答(日本技術士会)

【令和2年度 択一式問題】

R02【経済性管理】 第1~8問/40問中

R02【人的資源管理】第9~16問/40問中

R02【安全管理】 第25~32問/40問中

R02【社会環境管理】第33~40問/40問中

【情報管理 択一式問題】

R01【情報管理】 第17~24問/40問中

R03【情報管理】 第17~24問/40問中

R04【情報管理】 第17~24問/40問中

コメント