目次やページ先頭に戻る場合は、右下のボタン

R02総監択一式問題(日本技術士会)

R02総監択一式問題 解答(日本技術士会)

【令和2年度】

R02【経済性管理】 第1~8問/40問中

R02【人的資源管理】第9~16問/40問中

R02【情報管理】 第17~24問/40問中

R02【安全管理】 第25~32問/40問中

【社会環境管理 択一式問題】

R01【社会環境管理】第33~40問/40問中

R03【社会環境管理】第33~40問/40問中

R04【社会環境管理】第33~40問/40問中

Ⅰ-1 必須科目 択一式問題・解答と解説

Ⅰ-1-33

【問題】

【解答】③

【解説】社会環境管理

①適切です

気候変動適応法により、政府は国全体の気候変動適応計画を策定する義務があります。

また、都道府県は地域における気候変動適応計画の策定に努力する義務があります。

②適切です

気候変動適応法では、国や地方公共団体に施策推進の責務が定められ、事業者や国民にも協力が求められています。

③不適切です

気候変動適応計画は、気候変動に対処するための施策を策定し、実行することに焦点を当てています。

一方、選択肢③は、温室効果ガス排出削減目標とその対策について述べており、これは地球温暖化対策に関する総合計画であって、気候変動適応計画とは異なります。

気候変動適応計画は、気候変動の影響に対応するための施策や対策を立案することを目的としているため、選択肢③は不適切です。

④適切です

国立環境研究所は、気候変動の影響や適応に関する情報の収集、整理、分析を行う役割が定められています。

⑤適切です

気候変動適応施策の効果の把握や評価は、適切な指標設定や評価手法の確立が難しいことから、国際的にも具体的な手法が確立されていないのが現状です。

気候変動適応に関する施策の効果の把握・評価には、適切な指標の設定が困難であり、効果の評価には長期間が必要となることが一因です。

そのため、諸外国でも具体的な評価手法の確立が難しい状況にあります。

ただし、国際的な取り組みや研究が進められており、今後さらなる評価手法の開発や改善が期待されています。

Ⅰ-1-34

【問題】

【解答】③

【解説】社会環境管理

①不適切です

環境省のレッドリストは、絶滅のおそれがある野生生物を分類・評価し、その絶滅リスクを示すリストですが、いわゆる種の保存法による個体の取り扱い規制や生息地の保護が適用される種とは必ずしも一致しません。

種の保存法は法律で規定されている種に対して適用されますが、レッドリストはあくまで参考資料であり、法的拘束力はありません。

②不適切です

ラムサール条約は、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地を対象としていますが、人工のものや一時的なものも含まれる場合があります。

条約は、湿地の重要性や機能を評価するための基準を定めており、これらの基準を満たす湿地が対象となります。

③適切です

いわゆるワシントン条約(CITES:Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)は、絶滅のおそれのある野生動植物の保護を目的としています。

絶滅のおそれの程度に応じて、規制が定められており、条件が整えば学術目的や商業目的のための国際取引が可能であることが特徴です。

ただし、取引は厳格な許可制度に基づいて行われ、違反者には罰則が科されることもあります。

④不適切です

産業構造の変化や里山林の資源利用の減少が、里地里山における生物多様性の質と量の両面で向上につながるとは限りません。

実際には、里山林の資源利用の減少によって、適切な管理が行われずに生物多様性が損なわれることが懸念されています。

⑤不適切です

外来生物法における特定外来生物は、生きている個体及びその器官だけでなく、死んだ個体も含まれます。

特定外来生物は、日本の生態系に悪影響を与える可能性があるため、輸入や飼育・栽培、放出などが厳しく規制されています。

Ⅰ-1-35

【問題】

【解答】⑤

【解説】社会環境管理

①適切です

焼却が避けられないプラスチック製品にバイオマスプラスチックを使用し、熱回収を行うことで、環境負荷を軽減しようという考え方を示しています。

②適切です

消費者の意識や行動を変えることで、使い捨てプラスチック製品の使用・廃棄を減らそうという取り組みを提案しています。

③適切です

プラスチック資源の性質に応じて最適なリサイクル方法を選択し、資源の有効利用を最大限に高めることを目指しています。

④適切です

海洋環境へのプラスチック汚染を防ぐために、マイクロプラスチックの流出を抑制し、海で分解される素材の開発・利用を推進することを提案しています。

⑤不適切です

不適切な点は、廃プラスチックをアジア各国に輸出し、それらの国のリサイクルや熱回収技術を利用して処理するという「グローバル戦略」に頼ることです。

過去には、先進国が発展途上国に廃プラスチックを輸出することで、環境問題やリサイクルインフラの不備による不適切な処理が問題となりました。

そのため、国内での廃プラスチック処理やリサイクル技術の向上を重視し、環境負荷を最小限に抑えるべきであり、他国への輸出に頼る戦略は適切でないと考えられます。

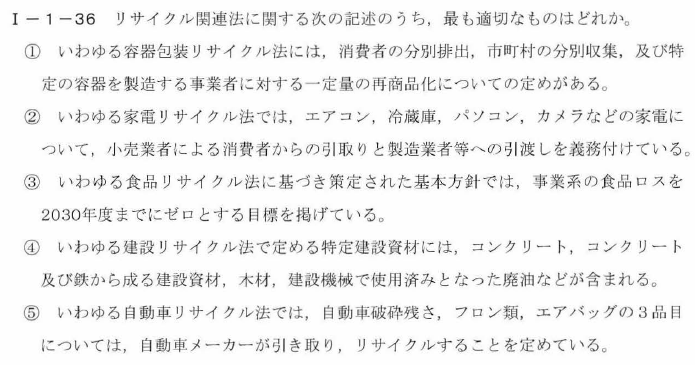

Ⅰ-1-36

【問題】

【解答】①

【解説】社会環境管理

①適切です

容器包装リサイクル法に基づく、消費者、自治体、事業者におけるそれぞれの責任と役割を正確に説明しています。

この法律は、容器包装のリサイクルを促進し、資源の有効活用を目的としています。

②不適切です

家電リサイクル法では、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、テレビ(CRT、液晶、プラズマ)の4品目の指定家電製品について、消費者からの引取りと製造業者への引渡しを義務付けています。

パソコンやカメラは対象品目ではありません。

③不適切です

食品リサイクル法は、食品の廃棄物を減らし、リサイクルを促進することを目的としていますが、事業系の食品ロスをゼロにするという具体的な目標は設定されていません。

④不適切です

建設リサイクル法では、コンクリート、アスファルトコンクリート、および木材の3種類の建設資材が対象とされています。建設機械で使用済みとなった廃油は、対象となっていません。

⑤不適切です

いわゆる自動車リサイクル法では、自動車破砕残さではなくシュレッダーダスト、フロン類、エアバッグの3品目について、自動車メーカーが引き取り、リサイクル等することが定められています。

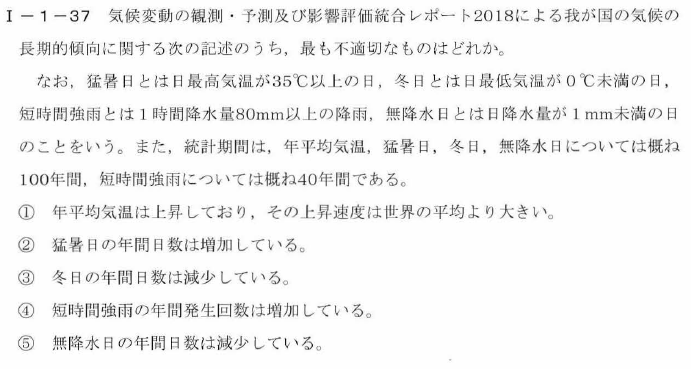

Ⅰ-1-37

【問題】

【解答】⑤

【解説】社会環境管理

①適切です

温室効果ガスの増加により、地球全体の気温が上昇しています。

日本もその影響を受けており、年平均気温が上昇していることが観測データによって確認されています。

②適切です

気温の上昇に伴い、猛暑日(最高気温が35℃以上の日)の発生が増加しています。

これは、熱中症や農作物への影響など、さまざまな問題を引き起こしています。

③適切です

気候変動の影響で、冬季の寒さが和らぎ、冬日(最低気温が0℃未満の日)の発生が減少しています。

これにより、雪に依存した産業や生態系に影響が出ています。

④適切です

地球温暖化の影響で、大気中の水蒸気が増加し、短時間で集中的に降る雨が増えています。

これにより、都市部での浸水被害や土砂災害のリスクが高まっています。

⑤不適切です

気候変動の影響により、降水パターンが変化しており、一部の地域では無降水日が増える傾向があります。

一方で、他の地域では減少する可能性もありますが、全国的な傾向として一概に無降水日が減少しているとは言えません。

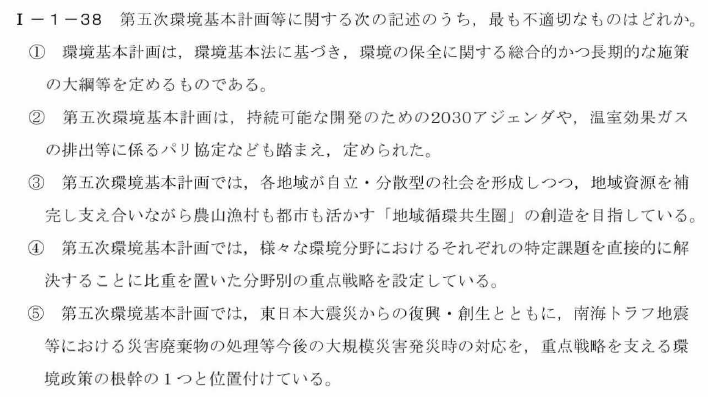

Ⅰ-1-38

【問題】

【解答】④

【解説】社会環境管理

①適切です

環境基本計画は、環境の保全と持続可能な開発を促進するための基本的な方針や目標を示す計画です。

②適切です

第五次環境基本計画は、国際的な取り組みや合意、例えばSDGs(持続可能な開発目標)やパリ協定といった国際的な枠組みを考慮して策定されています。

③適切です

第五次環境基本計画では、「地域循環共生圏」の創造が重要な目標とされています。

これは、各地域が持つ資源を活用し、環境に配慮した持続可能な社会を構築することを目指しています。

④不適切です

実際には、第五次環境基本計画では、環境問題を総合的かつ長期的に解決するために、分野別ではなく、横断的な視点からのアプローチが重視されています。

具体的には、循環型社会の形成、地球温暖化対策、自然との共生、地域循環共生圏の創造、安全・安心な暮らしの実現など、複数の分野にまたがる目標や取り組みが盛り込まれています。

⑤適切です

これには、廃棄物の適切な処理やリサイクル、復興・創生プロセスでの環境配慮が含まれます。

また、南海トラフ地震などの今後予想される大規模災害においても、災害廃棄物の処理や環境への影響を最小限に抑えるための対策が求められています。

これらは、環境政策の根幹の一部として位置づけられており、重点戦略を支える重要な要素となっています。

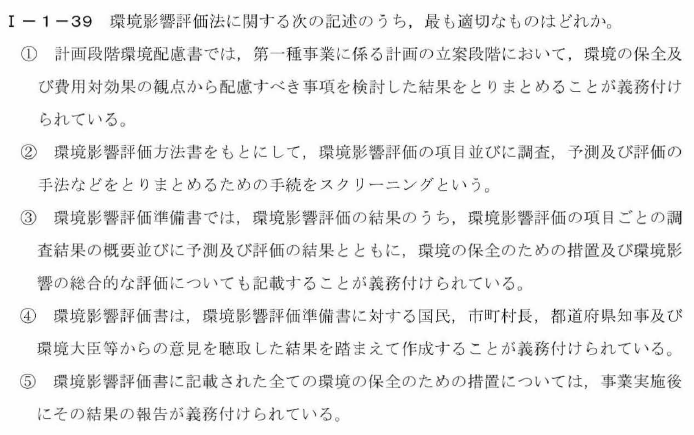

Ⅰ-1-39

【問題】

【解答】③

【解説】社会環境管理

①不適切です

実際には、「費用対効果の観点」は含まれていません。計画段階の環境配慮書は、環境の保全に関する事項に焦点を当てた文書です。

②不適切です

スクリーニングとは、第二種事業の実施要否を絞り込むための手続であり、環境影響評価の項目や手法のまとめる手続きではありません。

③適切です

環境影響評価準備書では、環境影響評価の結果のうち、環境影響評価の項目ごとの調査結果の概要並びに予測及び評価の結果とともに、環境の保全のための措置及び環境影響の総合的な評価についても記載することが義務付けられています。

この過程を通じて、環境の保全に十分な配慮がなされることが確保されます。

④不適切です

環境大臣の意見は入りませんが、国民、市町村長、都道府県知事からの意見や助言を受け入れ、環境影響評価書を作成することが義務付けられています。

⑤不適切です

全ての措置についてではなく、効果の不確実性があるものに限定されています。

効果が不確実な措置については、事業実施後の結果報告が義務付けられています。

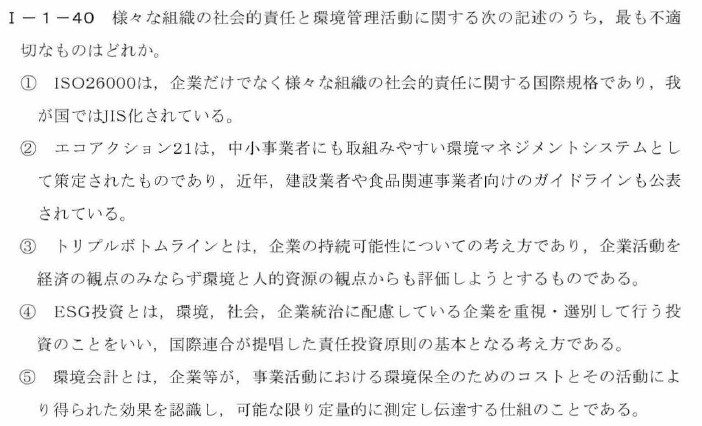

Ⅰ-1-40

【問題】

【解答】③

【解説】社会環境管理

①適切です

この規格は、環境保護、人権、労働慣行、公正な業務慣行、消費者問題、地域社会参加など、企業や組織が持つ社会的責任に関するガイダンスを提供しています。

②適切です

エコアクション21は、中小企業にも取り組みやすい環境マネジメントシステムとして策定されたものであり、近年、建設業者や食品関連事業者向けのガイドラインも公表されている。

これは、環境配慮や持続可能性を追求する日本の組織向けの環境マネジメントシステムです。

③不適切です

トリプルボトムラインとは、企業の持続可能性に関する考え方であり、企業活動を経済の観点のみならず、環境と社会(CSR)の観点からも評価しようとするものである。

ここで言及されている「人的資源」は、実際には「社会」の観点であるべきです。

トリプルボトムラインは、企業が持続可能であるかどうかを判断する際に、経済的利益だけでなく、環境への影響や社会への貢献も考慮するアプローチを意味します。

④適切です

ESG投資とは、環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)に配慮している企業を重視・選別して行う投資のことを言い、国際連合が提唱した責任投資原則(PRI)の基本となる考え方である。

ESG投資は、企業が長期的な価値創造に重点を置くことで、環境や社会への影響を最小限に抑えることを目指しています。

⑤適切です

環境会計とは、企業等が、事業活動における環境保全のためのコストとその活動により得られた効果を認識し、可能な限り定量的に測定し伝達する仕組みのことである。これにより、企業は環境負荷削減の取り組みの効果を明確にし、経営陣やステークホルダーに対してその情報を開示することができます。

目次やページ先頭に戻る場合は、右下のボタン

R02総監択一式問題(日本技術士会)

R02総監択一式問題 解答(日本技術士会)

【令和2年度】

R02【経済性管理】 第1~8問/40問中

R02【人的資源管理】第9~16問/40問中

R02【情報管理】 第17~24問/40問中

R02【安全管理】 第25~32問/40問中

【社会環境管理 択一式問題】

R01【社会環境管理】第33~40問/40問中

R03【社会環境管理】第33~40問/40問中

R04【社会環境管理】第33~40問/40問中

コメント