目次やページ先頭に戻る場合は、右下のボタン

R04総監択一式問題(日本技術士会)

R04総監択一式問題 解答(日本技術士会)

【令和4年度 択一式問題】

R04【経済性管理】 第1~8問/40問中

R04【人的資源管理】第9~16問/40問中

R04【情報管理】 第17~24問/40問中

R04【安全管理】 第25~32問/40問中

【社会環境管理 択一式問題】

R01【社会環境管理】第33~40問/40問中

R02【社会環境管理】第33~40問/40問中

R03【社会環境管理】第33~40問/40問中

Ⅰ-1 必須科目 択一式問題・解答と解説

社会環境管理(第33~40問/40問中)

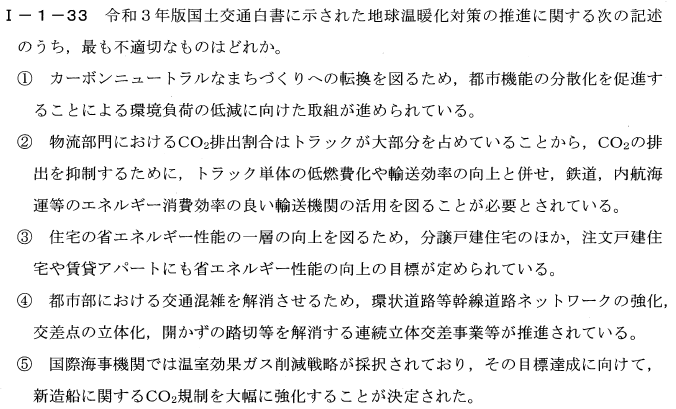

Ⅰ-1-33

【問題】

【解答】①

【解説】社会環境管理

①最も不適切です。

分散化ではなく、集中化です。

都市機能の集中化は、交通の効率化によって二酸化炭素の排出量を削減することが期待されます。

都市部に人々が集中することで、公共交通機関や自転車などを利用した移動が促進され、個別の移動や自家用車の利用を減らすことができます。

これにより、移動に伴う二酸化炭素の排出量を削減することができます。

しかし、都市機能の集中化によって、ビルや人々の生活などの消費エネルギーが増加することもあります。

そのため、都市機能の集中化に伴う消費エネルギーの削減を図る取り組みが必要となります。

例えば、高層ビルの省エネルギー化や再生可能エネルギーの利用、建物や家電の省エネルギー化、生活者のエネルギー節約意識の向上などが挙げられます。

これらの取り組みが継続的に進められることで、都市機能の集中化に伴う二酸化炭素の排出削減が実現されることが期待されます。

②適切です。

3 輸送機関別エネルギー効率 (mlit.go.jp)

物流部門におけるCO2排出割合の大部分を占めているのはトラックであるため、トラックの低燃費化や輸送効率の向上など、トラックの燃費向上に関する取り組みが求められています。

また、鉄道や内航海運などのエネルギー消費効率が高い輸送機関の活用も、CO2排出量の削減には有効です。

これらの取り組みが進められることで、物流部門におけるCO2排出削減が実現され、地球温暖化対策に貢献することが期待されます。

ただし、輸送のニーズが高い場合には、トラックを活用することが必要となる場合もあるため、輸送手段の選択や組み合わせによって、環境負荷を最小限に抑える取り組みが求められます。

③適切です。

住宅:建築物省エネ法について – 国土交通省 (mlit.go.jp)

住宅部門においては、省エネルギー性能の向上が求められており、分譲戸建住宅だけでなく、注文戸建住宅や賃貸アパートなどにも省エネルギー性能の向上が必要です。

省エネルギー性能を向上することで、住宅のエネルギー消費量を削減し、CO2排出量の削減につなげることができます。

具体的には、高性能な断熱材の採用や、高効率な空調設備や給湯設備の導入、太陽光発電や蓄電池の設置などが挙げられます。

また、住宅のエネルギー消費量を削減するためには、住民の省エネルギー意識の向上や、エネルギーの使い方に関する情報提供などの啓発活動も重要です。

これらの取り組みが進められることで、住宅部門におけるCO2排出削減が実現され、地球温暖化対策に貢献することが期待されます。

④適切です。

都市部における交通混雑解消のために、環状道路や幹線道路ネットワークの強化、交差点の立体化、踏切の廃止などの取り組みが推進されています。

これらの取り組みによって、車両の渋滞を解消し、交通事故の発生を減らすことが期待されます。

また、交通渋滞が緩和されることで、排出されるCO2量も削減されることが期待されます。

ただし、これらの取り組みによって、道路を通じて自動車交通が促進されることで、CO2排出量が増加するという副作用もあるため、公共交通機関の整備や利用促進、自転車や歩行者の利便性向上など、持続可能な交通システムの実現が求められます。

⑤適切です。

国際海事機関(IMO)では、温室効果ガスの削減に向けた取り組みとして、「IMO温室効果ガス削減戦略」が採択されており、その一環として、新造船に関するCO2規制が強化されました。

具体的には、2023年1月1日以降に建造される大型商船について、従来の基準よりも25%以上のCO2排出削減が義務付けられます。

さらに、2030年までに全ての新造船について、現在の基準よりも50%以上のCO2排出削減が求められます。

これらの取り組みによって、海運業界におけるCO2排出量の削減が進められ、地球温暖化対策に貢献することが期待されています。

ただし、海運業界においては、船舶の寿命が長いため、今後も多くの既存船が運用されることから、既存船に対するCO2排出削減の施策も必要とされています。

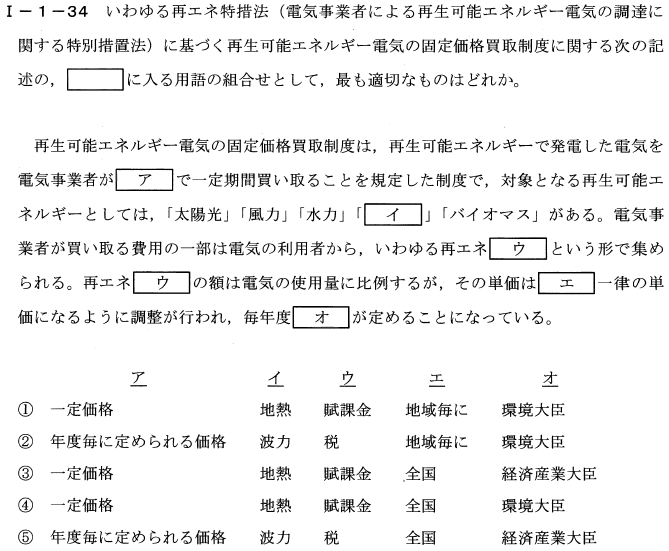

Ⅰ-1-34

【問題】

【解答】③

【解説】社会環境管理

制度の概要|FIT・FIP制度|なっとく!再生可能エネルギー (meti.go.jp)

(ア)一定価格

(イ)地熱

(ウ)賦課金

(エ)全国

(オ)経済産業大臣

「FIT」

Feed-in Tariff(フィード・イン・タリフ)の略称

日本で導入された再生可能エネルギーの促進政策の1つです。

FITは、再生可能エネルギーの発電を促進するため、発電者が発電した電力を地域の電力会社に売電することで収益を得ることができる制度です。

電力会社は、この再生可能エネルギー発電による電力を、一定の価格で買い取ることが義務付けられています。

この価格は、FIT価格と呼ばれており、再生可能エネルギーの種類や規模、発電所の立地条件によって異なります。

FIT制度によって、再生可能エネルギーの普及が促進され、日本における再生可能エネルギー発電の導入が増加してきました。

“Feed-in Tariff” 「固定価格買取制度」 | EcoNetworks | エコネットワークス

Feed in~は「~を入れる、送りこむ」の意。

Tariffは「関税」「関税率」「関税率表」の意味でよく使われるほか、(ホテル・交通機関・携帯電話などの)「料金表」という意味でも使われます。この制度では「固定価格」を意味します。

「FIP」

再生可能エネルギー政策における「フィードインプレミアム(Feed-in Premium)」の略称

フィードインプレミアム制度は、フィードインタリフ制度とは異なり、再生可能エネルギー発電を行う者に対し、発電した電力を市場価格より高い価格で買い取ることでインセンティブを与える制度です。

FIT制度では、発電した電力を一定価格で買い取ることが義務付けられているのに対して、フィードインプレミアム制度では、市場価格との差額を発電者に支払うことで、より高い収益を得られるようになっています。

フィードインプレミアム制度は、ドイツやフランス、イタリア、スペインなどの欧州諸国で導入されており、日本でも再生可能エネルギーの普及促進の一環として、2019年度から導入されることが決定しています。

「賦課金(ふかきん)」

ある特定の目的のために、一定の金額を課すことを意味する言葉です。

具体的には、国や地方自治体がある政策や事業を実施するために、市民や企業に対して課す税金のことを指します。

例えば、環境保護や再生可能エネルギーの促進を目的として、企業や一般家庭に対して課せられる「環境税」や「固定資産税」として、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーの設置に際して課せられる「再エネ賦課金」があります。

賦課金は、徴収された税金が直接的に目的のために使われることが多く、徴税された人たちが支払う税金が何に使われるかが明確になっていることが特徴です。

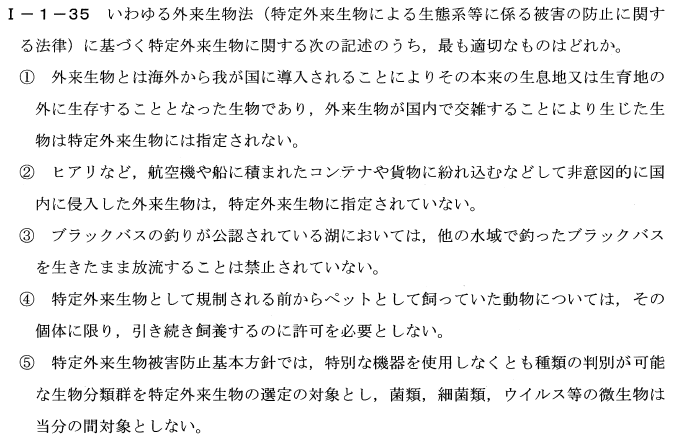

Ⅰ-1-35

【問題】

【解答】⑤

【解説】社会環境管理

①不適切です。

外来生物とは、本来その生育・生息しない地域に人為的に導入された生物のことを指します。

具体的には、自然環境や農業、林業、水産業などで利用されるために、異なる生息地から移入された生物のことを言います。

したがって、外来生物が国内で交雑して生じた生物も、指定されることがあります。

また、特定外来生物とは、生態系等に係る被害を引き起こす可能性が高いとされ、政府が指定した外来生物のことを指します。

特定外来生物は、国内における生態系や農業・林業・漁業等の生産活動等に重大な被害を与える可能性があるため、指定された生物に対しては駆除等の対策が取られます。

特定外来生物に指定される基準は、外来生物の生物学的特性や、人間活動による生態系への影響度合いなどによって決められます。

②不適切です。

ヒアリを含む、航空機や船に紛れ込むなどして意図しない形で国内に侵入した外来生物も、特定外来生物に指定されることがあります。

特定外来生物に指定される基準は、その生物が生態系や農林水産業、社会経済等に与える影響度合いによって決められます。

したがって、侵入の仕方に関わらず、その生物が被害を引き起こす可能性が高いと判断されれば、特定外来生物に指定されることがあります。

③不適切です。

ブラックバスは外来種であり、日本の多くの地域で野生化が進んでいます。

ブラックバスの生息する水域において、他の水域で釣ったブラックバスを生きたまま放流することは、法律で禁止されています。

ブラックバスが生息する水域では、生態系や在来種に対する影響が懸念されるため、他の水域で捕獲されたブラックバスを生きたまま持ち込むことや、放流することは法律で禁止されています。

このような行為は、ブラックバスをはじめとする外来種の生態系への影響を拡大することになり、環境保全に大きな悪影響を与える可能性があります。

④不適切です。

特定外来生物として指定された後に、すでに飼育していた個体についても、引き続き飼育する場合は「特定外来生物の飼養等の規制に関する法律」に基づく許可が必要になります。

指定後の個体に対しても同様の規制が適用されるため、事前に許可を得ないで飼育を継続することは違法となります。

特定外来生物の飼育等に関する規制については、法律で明確に定められているため、適切な手続きを行うことが必要です。

⑤適切です。

●特定外来生物被害防止基本方針【平成26年3月18日閣議決定(変更)】 (env.go.jp)

第2 特定外来生物の選定に関する基本的な事項/1 選定の前提

イ.個体としての識別が容易な大きさ及び形態を有し、特別な機器を使用しなくとも種類の判別が可能な生物分類群を特定外来生物の選定の対象とし、菌類、細菌類、ウイルス等の微生物は当分の間対象としない。

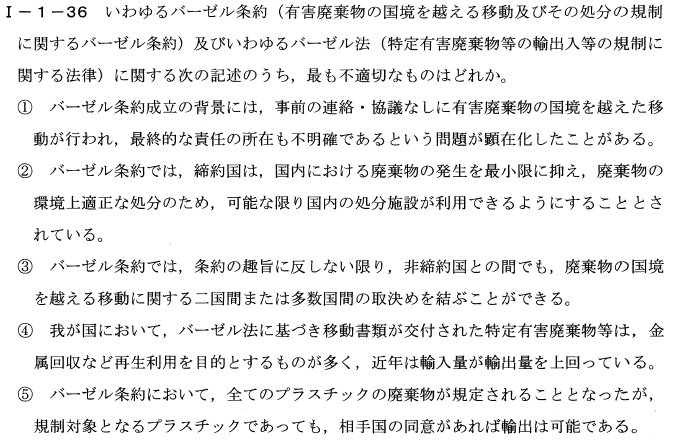

Ⅰ-1-36

【問題】

【解答】④

【解説】社会環境管理

バーゼル条約|外務省 (mofa.go.jp)

①適切です。

「1 背景」

(1)有害な廃棄物の国境を越える移動は1970年代から欧米諸国を中心にしばしば行われてきた。

1980年代に入り,ヨーロッパの先進国からの廃棄物がアフリカの開発途上国に放置されて環境汚染が生じるなどの問題が発生し,何等の事前の連絡・協議なしに有害廃棄物の国境を越えた移動が行われ,最終的な責任の所在も不明確であるという問題が顕在化した。

②適切です。

「2 バーゼル条約の概要」より

(2)締約国は,国内における廃棄物の発生を最小限に抑え,廃棄物の環境上適正な処分のため,可能な限り国内の処分施設が利用できるようにすることを確保する(第4条2(a)及び(b))。

③適切です。

(11)条約の趣旨に反しない限り,非締約国との間でも,廃棄物の国境を越える移動に関する二国間または多数国間の取決めを結ぶことができる(第11条)。

④不適切です。

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の施行状況(令和2年)について | 報道発表資料 | 環境省 (env.go.jp)

輸出が圧倒的に多いです。

⑤適切です。

プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準についての説明動画 | 環境省_廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入 (env.go.jp)

令和3年1月1日に改正バーゼル附属書が発効し、改正バーゼル法に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令が施行されますが、本改正によって、プラスチックの輸出が禁止されるわけではありません。

バーゼル法の規制対象外である場合、従来通り、輸出可能です。

バーゼル法の規制対象である場合であっても、バーゼル法第4条第1項の規定に基づく手続を行った上で、相手国による輸入の同意を得るなど、バーゼル法及び外為法の手続きを経れば、輸出することは可能です。

「バーゼル条約とは」

有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関する国際条約のことです。

1989年に締結され、現在は187か国が批准しています。

バーゼル条約の目的は、有害廃棄物を国境を越えた移動から保護することで、人間の健康や環境に対する損害を最小限に抑え、廃棄物の環境上適正な処分を促進することです。

条約では、締約国が廃棄物の発生を最小限に抑え、可能な限り国内の処分施設が利用できるようにすることを目的としています。

また、輸出国は、廃棄物の輸出前に、輸入先国がその廃棄物を受け入れる能力があることを確認する義務があります。

バーゼル条約は、世界中の有害廃棄物の移動と処分に関する国際的な規制枠組みを提供しています。

「バーゼル法とは」

日本の特定の有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律のことです。

この法律は、1992年に施行され、有害廃棄物の輸出入等に関する手続きや規制を定めています。

バーゼル法は、国際的な有害廃棄物の取り扱いに関する条約であるバーゼル条約に基づき、日本国内における有害廃棄物の発生を最小限に抑え、環境に配慮した処理を促進することを目的としています。

バーゼル法では、特定の有害廃棄物等の輸出入等について、輸出入届出書や移動書類などの手続きが必要であり、その手続きを行うことで、輸出入する廃棄物が環境上適正に処理されるようになっています。

また、輸出入する有害廃棄物等には、厳しい輸出入の制限が設けられており、条約に基づく輸出入を規制することで、有害廃棄物が不適切な処理を受けることを防止し、環境保全に寄与しています。

バーゼル(Basel)条約は、スイスのバーゼル市で1989年に締結されたことから、その名がついています。

バーゼル市は、国際的な物流・貿易の中心地であり、有害廃棄物の取り扱いに関する重要な問題が発生していたことから、バーゼル条約が締結されたのです。

また、バーゼル市は、締約国が増えるにつれて、有害廃棄物の輸出入に関する国際的な協力を促進することで、国際的な有害廃棄物問題の解決に貢献しています。

このため、バーゼル条約の名称には、このようなバーゼル市の役割が反映されています。

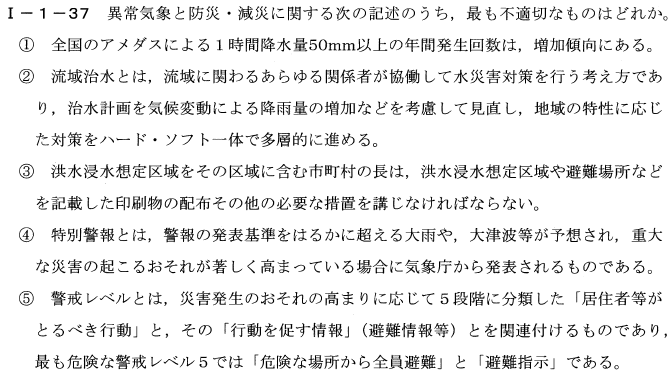

Ⅰ-1-37

【問題】

【解答】⑤

【解説】社会環境管理

①適切です。

気象庁 | 大雨や猛暑日など(極端現象)のこれまでの変化 (jma.go.jp)

近年の異常気象により、局地的な豪雨が頻発するようになり、1時間降水量50mm以上のような短時間での大雨が発生する頻度が増加しています。

このような状況においては、洪水や土砂災害などのリスクが高まるため、防災・減災対策の重要性が高まっています。

②適切です。

「流域治水」の基本的な考え方(国土交通省)

流域治水は、単に河川の水を流すだけでなく、河川流域内における自然や人間の環境全体を考慮して、水害リスクを低減する

ための対策を計画的かつ総合的に行うアプローチです。気候変動による降雨量の増加や、都市化や開発による河川環境の変化など、多様な要因を考慮し、ハード(ダムや堤防などの設備)とソフト(河川環境の保全や流域住民の防災意識の向上などの取り組み)を組み合わせた多層的な対策が必要です。

③適切です。

洪水浸水想定区域図・洪水ハザードマップ (mlit.go.jp)

洪水浸水想定区域とは、洪水の被害が予測される地域のことを指します。自治体は、洪水浸水想定区域に居住している住民に対して、適切な情報提供や避難情報の配信、避難場所の案内などを行う必要があります。自治体長は、洪水浸水想定区域や避難場所などの情報を記載した印刷物の配布や、災害時に備えた適切な措置を講じることが求められています。

④適切です。

気象庁 | 特別警報について (jma.go.jp)

特別警報は、気象庁が発表する警報のうち、警報の発表基準をはるかに超える大雨や大津波などが予想され、重大な災害の発生が著しく高まっている場合に発表されます。特別警報は、国民にとって非常に深刻な影響があるため、発表されると即座に適切な行動を取る必要があります。特別警報は、気象庁のホームページや各種メディアを通じて発表されます。

⑤不適切です。

「警戒レベル4」で危険な場所から全員避難!5段階の「警戒レベル」を確認しましょう | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)

警戒レベル5は、”命の危険。直ちに安全確保”

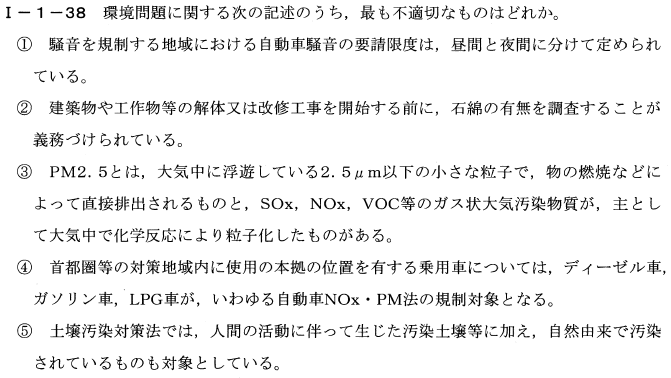

Ⅰ-1-38

【問題】

【解答】④

【解説】社会環境管理

①適切です。

騒音に係る環境基準について | 環境省 (env.go.jp)

一般的に、騒音を規制する地域においては、自動車の騒音について昼間と夜間で要請限度が異なることがあります。これは、昼間と夜間で人々の生活リズムや周囲の環境が異なるため、騒音の影響度合いが変わることが考慮されているためです。

②適切です。

4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします ~3月18日から電子システムによる報告ができます~ | 報道発表資料 | 環境省 (env.go.jp)

石綿は建物や工作物などに使用された際に、健康へのリスクがあることから、日本を含む多くの国で規制が設けられています。

石綿は長期間にわたって吸入すると、肺がんや中皮腫(中皮腺腫)といった病気の原因となることが知られています。

日本では、建築物や工作物等の解体又は改修工事を開始する前に、石綿の有無を調査することが義務づけられています。

具体的には、建築物の種類や年式、建材の種類などを考慮して、石綿が使用されている可能性のある場所を調査し、石綿が含まれている場合は適切な対処を行うことが求められています。

また、石綿が含まれていないと判断された場合でも、安全確保のために適切な措置を講じることが必要です。

このように、石綿に関する調査や対処は、環境保護や労働安全に関する法令に基づき、厳密に管理されています。

③適切です。

微小粒子状物質(PM2.5)に関するよくある質問(Q & A)

PM2.5とは、大気中に浮遊している直径2.5マイクロメートル以下の微小な粒子状物質のことを指します。

PM2.5は、物の燃焼などによって直接排出されるものと、SOx(硫黄酸化物)、NOx(窒素酸化物)、VOC(揮発性有機化合物)などのガス状大気汚染物質が、大気中で化学反応により粒子化したものが主な原因となっています。

PM2.5は、呼吸器系に侵入して、肺に蓄積されることがあり、健康への影響が懸念されています。

PM2.5には、鉛、カドミウム、アスベスト、ポリカyclic aromatic hydrocarbon(PAH)など、有害な化学物質が含まれることがあるため、健康被害のリスクが高まることが指摘されています。

そのため、多くの国で、PM2.5の規制基準が設けられており、空気品質の改善に向けた取り組みが進められています。

④不適切です。

「自動車NOx・PM法の車種規制について」パンフレット(平成17年9月) (env.go.jp)

乗用車はディーゼル車のみです。

⑤適切です。

土壌汚染対策法においては、人間の活動に伴って生じた汚染土壌だけでなく、自然由来で汚染されているものも対象としています。

具体的には、地下水汚染や自然由来の重金属汚染、自然発生する放射性物質汚染などが挙げられます。

土壌汚染対策法は、土壌汚染の予防や対策、被害の防止などを目的として制定された法律です。

法律により、土地の取引や転用、建設工事などの際には、事前に土壌汚染調査を実施することが求められています。

また、汚染された土地の除染や改修についても、法律に基づき適切な対策が求められます。

自然由来の汚染についても、土壌汚染対策法に基づき、適切な対策が求められることになります。

自然由来の汚染に対する対策には、例えば放射性物質汚染に対しては土壌改良や除染が、重金属汚染に対しては、植物の選定や土壌改良などが行われることがあります。

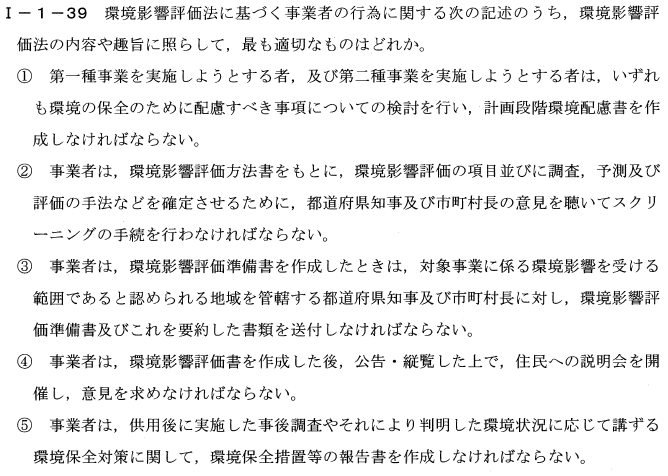

Ⅰ-1-39

【問題】

【解答】③

【解説】社会環境管理

改正環境影響評価法等について

環境省 環境影響評価情報支援ネットワーク (env.go.jp)

①不適切です。

環境影響評価法

第二章 方法書の作成前の手続/第一節 配慮書/(計画段階配慮事項についての検討)に記載があります。

②不適切です。

都道府県知事のみです。

③適切です。

(準備書の送付等)

第十五条 事業者は、準備書を作成したときは、第六条第一項の主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(第八条第一項及び第十条第一項、第四項又は第五項の意見並びに第十二条第一項の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第六条第一項の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下「関係地域」という。)を管轄する都道府県知事(以下「関係都道府県知事」という。)及び関係地域を管轄する市町村長(以下「関係市町村長」という。)に対し、準備書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。

④不適切です。

住民説明会は義務ではありません。

⑤不適切です。

事後調査は、供用後ではなく工事中に実施するものです。

「第一種事業」

環境影響評価法に基づく環境アセスメントの対象となる事業は、道路、ダム、鉄道、空港、発電所な どの 13 種類の事業です。

このうち、規模が大きく環境に大きな影響を及ぼすおそれがある事業を「第 1 種事業」として定め、 環境アセスメントの手続を必ず行うこととしています。

「第二種事業」

解説 環境影響評価法(1999年)において、その事業内容、規模要件等から、環境アセスメントが必要とされるかどうか個別に判断される事業。 同法では、国が実施、または許認可する事業のうち、環境に影響を及ぼす恐れのある事業種が列挙されている。

方法書、準備書、評価書、スクリーニング、スコーピングは、環境影響評価において使用される用語です。

- 方法書(Methodology) 方法書とは、環境影響評価の手順や方法をまとめた書類のことです。

方法書は、環境影響評価の実施者が環境影響評価書を作成するための指針となるものであり、手順や方法を明確化することで、環境影響評価書の品質向上を図ることができます。 - 準備書(Scoping Document) 準備書とは、環境影響評価の対象範囲や調査方法、評価項目などを明確化した書類のことです。

準備書は、スコーピングの段階で作成され、環境影響評価の範囲を明確にし、評価の効率化や評価精度の向上を図ることができます。 - 評価書(Environmental Impact Assessment Report) 評価書とは、環境影響評価の結果や評価方法、環境影響評価対象となる計画やプロジェクトの概要などがまとめられた書類のことです。

評価書は、環境影響評価の結果を広く周知することにより、環境保全や持続可能な開発に向けた取り組みを促進することができます。 - スクリーニング(Screening) スクリーニングとは、環境影響評価の対象となる計画やプロジェクトについて、環境影響の有無や重大性を判断することです。

スクリーニングは、環境影響評価の対象となる計画やプロジェクトを選定する際に行われ、必要な環境影響評価の範囲を決定するために重要な役割を果たします。 - スコーピング(Scoping) スコーピングとは、環境影響評価の範囲や方法を決定するための手順のことです。

スコーピングでは、環境影響評価の対象となる計画やプロジェクトの詳細を明確化し、環境影響評価の範囲や調査項目、評価方法を決定することで、評価の精度や効率化を図ることができます。

スコーピングは、環境影響評価の手順において非常に重要な段階であり、適切なスコーピングによって、環境影響評価の質の向上を図ることができます。

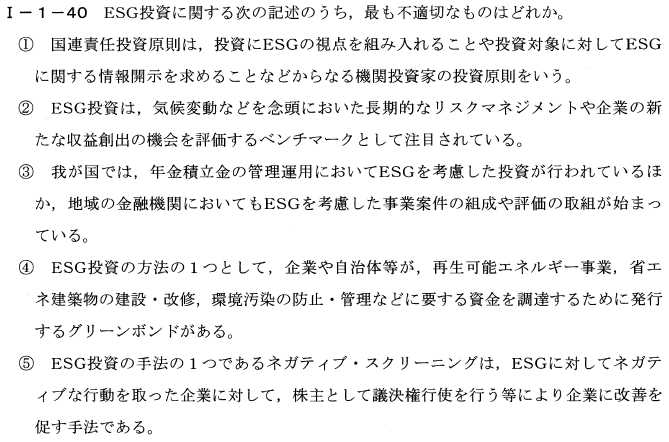

Ⅰ-1-40

【問題】

【解答】⑤

【解説】社会環境管理

①適切です。

国連責任投資原則は、2006年に発表された機関投資家の投資原則であり、投資においてESGの視点を組み入れることや、投資対象に対してESGに関する情報開示を求めることなどが盛り込まれています。

現在、世界約180か国の機関投資家がこの原則に賛同しています。

②適切です。

ESG投資は、環境・社会・ガバナンス(ESG)の観点から企業や投資先に対して評価を行い、ESGに配慮した投資をすることを指します。

ESG投資は、気候変動などを念頭においた長期的なリスクマネジメントや企業の新たな収益創出の機会を評価するベンチマークとして注目されており、投資家の中でもESG投資に注目する人が増えています。

③適切です。

日本においても、年金積立金の管理運用においてESGを考慮した投資が行われています。

また、地方の金融機関においてもESGを考慮した事業案件の組成や評価の取り組みが始まっており、金融機関自身もESG投資に取り組んでいる例があります。

さらに、ESGに配慮した投資信託の取り扱いも増えており、ESG投資に関心が高まっています。

④適切です。

グリーンボンドは、企業や自治体が再生可能エネルギー事業、省エネ建築物の建設・改修、環境汚染の防止・管理などに要する資金を調達するために発行する債券のことで、投資家にとっては、環境に配慮した投資先として注目されています。

また、グリーンボンドの市場拡大により、環境に配慮した投資の手段が多様化しています。

⑤最も不適切です。

ネガティブ・スクリーニングは、ESGに対してネガティブな影響を及ぼす企業を排除することで、ESG投資のリスクマネジメントを行う手法であるため、企業に改善を促すための手法ではありません。

実際には、企業に改善を促すための手法として、エンゲージメントやポジティブ・スクリーニングが挙げられます。

したがって、ESG投資においてネガティブ・スクリーニングは、ESGに対してネガティブな影響を及ぼす企業を排除することで、リスクマネジメントを行う手法であり、企業に改善を促すための手法ではありません。

「ESG投資とは」

投資先の企業や発行体の環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の観点から、投資リスクや機会を評価し、ESGに配慮した投資を行う取り組みです。

ESGに配慮した投資をすることで、社会的に責任ある投資を行うことができます。

具体的には、環境に配慮した再生可能エネルギー事業や省エネルギー技術の開発、社会的課題解決に貢献する事業に投資することが挙げられます。

また、企業の社会的責任や統治についても評価することで、企業の長期的な価値向上や投資リスクの軽減を目指すことができます。

ESG投資は、投資家だけでなく、企業や社会全体にとってもポジティブな影響をもたらすことが期待されています。

「ESG投資が及ぼした具体的な事例」

- 米国の石油・ガス企業からの撤退:

ESG投資をする機関投資家が、石油・ガス企業の環境破壊や気候変動への対応に不十分であると判断し、これらの企業からの撤退を行う動きがありました。 - グリーンボンドの発行:

グリーンボンドは、環境に配慮したプロジェクトに資金を提供するために発行されます。ESG投資家が増加する中、企業や自治体などは、より環境に配慮した事業に取り組み、グリーンボンドを発行することが増えています。 - 社会的責任に配慮した投資:

ESG投資は、社会的責任に配慮した投資を行うことも含まれます。例えば、労働環境や人権、社会貢献活動など、企業の社会的責任について評価し、その取り組みが十分であると判断された企業に投資することがあります。 - 企業のガバナンス改善:

ESG投資家は、企業のガバナンスにも注目しています。企業の経営陣や取締役会の構成、報酬体系、社外取締役の選任方法など、企業のガバナンスに問題があると判断された場合、ESG投資家は改善を求め、投資を控えることもあります。

これらの事例からも分かるように、ESG投資は投資先企業に対して、より社会的に責任ある行動を促す役割を果たしています。

日本国内でもESG投資による影響は見られます。

例えば、日本企業の中には、環境問題に対する取り組みを強化するために、再生可能エネルギー事業への参入を進める企業があります。

また、地域社会への貢献や社会課題解決に取り組む企業も増加しています。

さらに、日本の年金運用においても、ESG投資が注目されており、多くの年金基金がESGを考慮した投資を行っています。

ESG投資|年金積立金管理運用独立行政法人 (gpif.go.jp)

目次やページ先頭に戻る場合は、右下のボタン

R04総監択一式問題(日本技術士会)

R04総監択一式問題 解答(日本技術士会)

【令和4年度 択一式問題】

R04【経済性管理】 第1~8問/40問中

R04【人的資源管理】第9~16問/40問中

R04【情報管理】 第17~24問/40問中

R04【安全管理】 第25~32問/40問中

【社会環境管理 択一式問題】

R01【社会環境管理】第33~40問/40問中

R02【社会環境管理】第33~40問/40問中

R03【社会環境管理】第33~40問/40問中

コメント